近年、公立高校の入学者選抜制度を変えていこうという動きが全国的に広がっている。2023年度入学者から公立高校入学者選抜制度改革を行った広島県。これまで中学生が学校生活において常に意識せざるを得なかった 「調査書」の記載内容を、「学習の記録(評定)」のみに簡素化した大胆な改革が注目された。「広島県の15歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力」を示し、それを入学者選抜で評価するために受検者全員に「自己表現」を実施するなど、3年目を迎える同県の公立高校入学者選抜制度改革。生徒や学校にどのような変化をもたらしているのか――。

広島県では、19年から公立高校入学者選抜制度改革の議論をスタートさせ、パブリックコメントなどを経て、23年度入試(22年度実施)から現行の制度になった。

改革に当たって県教育委員会は「広島県の15歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力」を打ち出した。「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」だ。

「これらの力を、中学校を卒業する15歳の段階で、生徒全員に身に付けておいてもらいたいと考えた結果が、今の選抜制度だ」と県教委教育改革課主査の宮浦貴氏は説明する。

具体的には何が変わったのか。大きくは「主体的な志望校選択の実現」「調査書の簡素化」「入学者選抜にかかる期間の短縮」、そして「受検者全員に『自己表現』の実施」の4点だ。

特に注目されたのが「調査書の簡素化」だ。これまで中学生にとって、調査書は意識せざるを得ない、非常に大きな存在だった。同県の調査書も他の自治体と同様に、各教科の成績、出欠席、所見などが記載されていたが、改革後は学習の記録(評定)のみにした。学習の記録の学年間の比重は「1年生:2年生:3年生=1:1:3」とし、より受検時の力を見るように、3年生の比重が高くなった。

また、これまでの同県の公立高校一般入試では、「学力検査:調査書」の比重が「125:130」だったが、改革後は「学力検査:調査書:自己表現」が「6:2:2」(一般枠による選抜)となった。

県教委では改革後、毎年、公立中学校、公立高校、市町教委、公立高校1年生にアンケート調査を実施しているが、調査書の簡素化についてはどのような意見があるのか。

24年8月に公表したアンケート結果によると、公立中学校の教員からは「欠席日数の多い生徒にとっては不安がなくなった。また、特別活動の記載もなくなり、生徒は気にし過ぎることがなくなった」「記入事項が削減されたことで、生徒自身が自分の生活を考え、決め、選ぶことにつながっていると思う」と生徒にとってのメリットを挙げている。

加えて、公立中学校では調査書の作成や点検時間が大幅に削減でき、大きな負担減につながった。同県教委教育改革課県立学校改革推進監の落畑宜彦氏は「学習の記録(評定)という数字だけでは表れない、生徒の良さを伝えたいという声もあるが、簡素化による教員の負担減は想定していたよりも大きい」と話す。

また、公立高校の教員からは「全ての受検者に対して、公平・公正に評価することができた」と評価する声がある一方、「入学してくる生徒の実態が見えにくい」という声もある。

アンケートでも「入学後に配慮が必要な生徒にかかる情報を得るための工夫が必要となった」との意見もあり、宮浦氏は「高校では生徒のさまざまな背景を踏まえた上で、クラス編制などを行っていく。これまでは選抜時の調査書で、ある程度その材料があったが、今はない。調査書を簡素化しつつ、高校側が必要な情報を得ることができるよう、選抜後に実施している中高連携の実態を把握し、実施時期や在り方などを検討していく必要がある」と改善に意欲を示す。

もう一つの大きな改革は、受検者全員に「自己表現」を実施することだ。県が掲げた「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」が、どのくらい身に付いているのかが評価される。

「自己表現」は、個人ごとに面談形式で実施される。2~3人の検査官の前で、受検者は自分で選んだ言葉や方法で表現する。自己表現する時間は5分以内で、その後に質問・回答時間が3分以内で設けられる。自己表現の内容を整理した資料などの持ち込みが可能で、タブレットを使用しながら発表する生徒もいる。

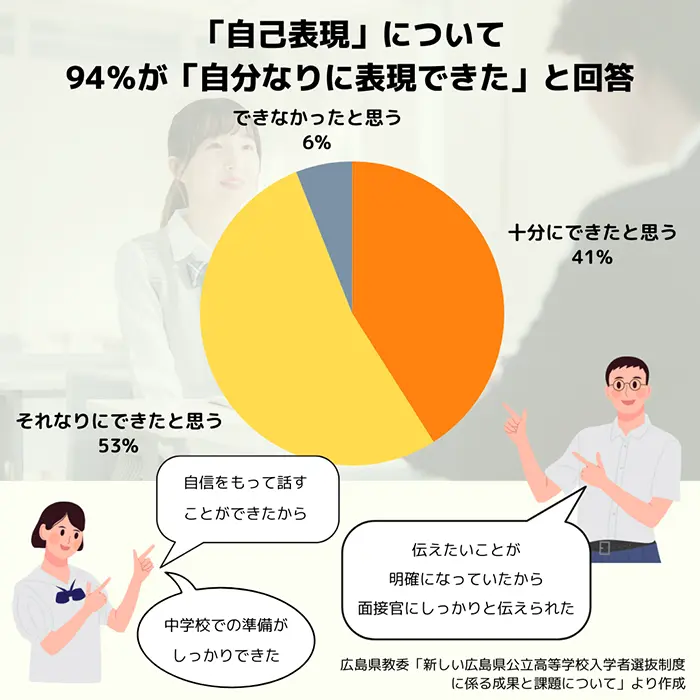

公立高校1年生へのアンケートでは、自己表現について検査当日に自分なりに表現することが「十分できたと思う」または「それなりにできたと思う」と回答した生徒は94%に上っている。落畑氏は「緊張してなかなか言葉がうまく出ないという生徒もいるが、自分で工夫しながら自分の語りたいことを語れたという点においては、肯定的な思いを持っている生徒が多かった」と分析する。

公立中学校の教員も「プレゼンテーションの経験を積むことで、表現力の向上につながった」「今までの自分を振り返り、自分の人生について考え、その人生を歩んでいくために、高校で何をすべきなのか、自分は何をしたいのか、明確にすることができた」と生徒の成長に手応えを感じているようだ。

公立高校の教員からも「夢や目標が明確になって高校に入学しているので、高校での探究学習につながりやすい。プレゼン能力も身に付いている」と評価する声が上がっている。しかし、特に受検者数の多い学校などは、自己表現の検査が1日では終了できず、2日間にわたって実施しているところもあり、学力検査の採点も含め、教員の負担は大きい。この点については、さらなる負担軽減が求められている。

また、「自己表現」の評価については客観性、妥当性が分かりにくいとの声もあるが、落畑氏は「評価の観点やその評価規準、評定などを自己表現の評価の在り方として公表している。引き続き、選抜の経験を生かして、高校における研修を充実させるなどして、理解の徹底や各高校の評価基準の精度の向上を図っていく」としている。

改革では教育活動の充実につなげるために、入学者選抜の期間についても短縮が図られた。それまでは2月上旬に推薦入試(選抜(Ⅰ))と、3月上旬に一般入試(選抜(Ⅱ))を行っていたが、それを一本化し、2月下旬に「一次選抜」が行われるようになった。これにより、公立高校側も準備から実施までの業務が1回削減され、公立中学校側も授業時数にゆとりができるなど、教員の負担軽減にもつながっている。

「主体的な志望校選択の実現」については、各公立高校が「教育目標や育てたい生徒像」などを示した「入学者選抜実施内容シート」を公表。公立高校1年生へのアンケートでは、「志望校を選択する際に影響を与えたもの」として、81%の生徒が「実施内容シート」に含まれる情報を基に、志望校選択を行っていることが分かっている。

これに加えて、各公立高校では学科・コースの特色に応じて「特色枠による選抜」が実施できるようになっている。特色枠では「一般学力検査:調査書:自己表現」の比重を設定できるなど、その高校が「どのような生徒を求めているのか」がより明確になっている。

しかし、宮浦氏は「現状では、この特色枠がうまく機能していないのが大きな課題」だという。「入学定員に対して受検者が一定数いなければ、特色枠は実質、機能せず、一般枠による選抜だけで選抜した場合と合格者が変わらない。各校での実態を把握し、改善策を検討していく」と強調する。

このほか、受検者および高校の負担が大きいものの、活用率が低かった「自己表現カード」については、25年度入試(24年度実施)から作成および提出を行わないことにするなど、マイナーチェンジを重ねている。落畑氏は「実際に運営してみると、想定とは違うこともある。より良い選抜制度になるよう、教員や生徒たちへのアンケート結果を基に、今後も改革を進めていく」と話す。

埼玉県でも27年度入試から、調査書は9教科5段階の評定のみの記載が基本となり、これまで一部の高校や学科で実施されていた面接が、全ての高校・学科で自己評価資料に基づいて実施される。また、青森県でも教育大綱の改定案に公立高校の選抜制度の抜本的な見直しの検討が盛り込まれるなど、公立高校の選抜制度を変えていこうという機運が全国的に高まってきている。

広島県では改革から3年目を迎え、宮浦氏は「中学校としては対応せざるを得なかったところもあると思うが、自己表現を入学者選抜において実施することにより、中学校の学びや、それ以前の学びも変わってきている」と手応えを語る。

また、改革の意義について落畑氏は「県教委として、どういった人材を育てていきたいのか、生徒にどういった力を付けていくのかを、『15歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力』として、明確に打ち出したことが大きい」と語る。

実際に市町教委へのアンケートでは「入学者選抜における自己表現の実施が一つの目標となり、生徒の資質・能力を育成する必要性について、各校でより意識が統一されたのではないか。探究的な学びやキャリア教育などの充実にもつながっている」との声が上がっている。

落畑氏は「県教委としては、目的をもって選抜制度を変えた。まだ今年度で3回目なので、この選抜制度がしっかりと定着していくこと、そしてより良いものになっていくようにすることが重要だ」と強調し、「高校入学者選抜というフィルターはかかるが、そこがゴールではない。高校入学後の目標や取り組みを考えることが、子どもたちの将来につながっていく」と力を込めた。