先日、三重県伊賀市の山中にある愛農学園農業高校のオープンキャンパスに参加した。同校はキリスト教精神を土台として1963年に設立された、1学年25人定員の少人数制という、全国でも極めて珍しい私立の農業高校だ。生徒の全員が寮生活をしながら、携帯電話・ゲームが禁止された環境で学校生活を送っている。

私が同校を知ったのは、同校が生産している豚肉がきっかけだった。全国のトップシェフが信頼を寄せる滋賀県草津市の精肉店「サカエヤ」は、同校養豚部が授業の一環として飼育した「愛農ナチュラルポーク」を高く評価しているという。また、北海道様似町で完全放牧野生牛や放牧豚などを飼育し、サカエヤとも取引のある駒谷牧場の長男が同校出身であるなど、食の話題で何度も耳にする愛農学園農業高校の名前。いったいどんな学校なのか、その教育内容に興味を持ち、オープンキャンパスに参加させてもらった。

オープンキャンパスは入学を検討している中学生とその家族向けに開催されたもので、1日がかりのプログラムになっている。午前中は主に学校説明・入試説明・校長講話、午後は約3ヘクタールの田・畑・果樹園や養鶏・養豚・酪農施設などを含むキャンパスの案内と、農業系の授業に関する紹介があった。農場では持続可能な農業を目指して有機農業の実践が大切にされ、畜産では家畜のストレスを減らす飼育方法を模索、実践している。

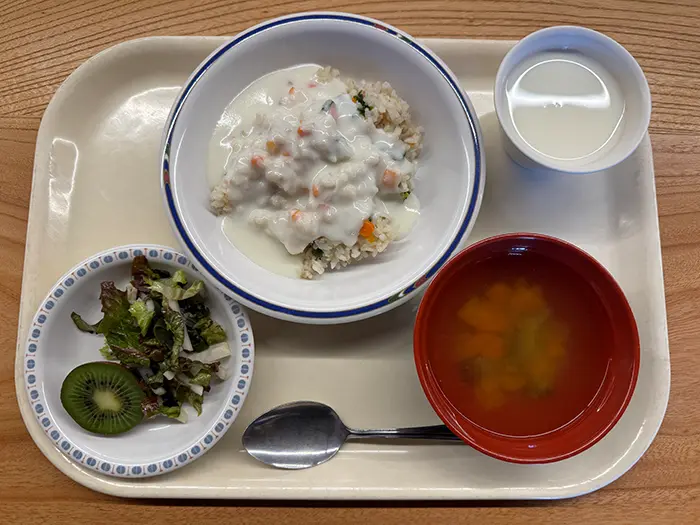

ちなみに、昼食は実費にて給食が提供されたが、学校や寮の給食は同校で生産された肉や野菜、牛乳などの食材が使われており、その自給率は約70%だという。

同校の教育に触れ、印象的だったことをいくつか紹介したい。

まず、学校説明などにおいて先生方がスライドを使わず口頭のみで行っていたことに、非常に驚いた。何かを伝える時、私たちはついビジュアルの力に頼ってしまう。口頭のみで伝えることができるのは、自分たちが行っている教育について自信があり、それが明確に言語化されているからだろう。

その説明の中では、「まず自分を愛せるようになる」ことが第一に語られていた。生きていく上で、自分と向き合う機会・時間を十分に持ち、自己肯定感を醸成することは、これからの日本の学校教育全体に求められることではないだろうか。

また、「ペーパーテストの点数は重要ではない」と明言していたことには、学校の覚悟を感じた。大学受験に特化した教育は、教室では一切行わず、必要な生徒は各自で自習時間などに行うという。テストで良い点数を取ることより、五感を使って体験的に学ぶことを重視しているのだ。

農業教育の部分で面白いと思ったのは、生徒一人一人に農場が割り当てられることだ。生徒は各自が好きなものを選んで栽培しており、管理も任される。言われたからやるのではなく、自分の頭で考えて率先して実践するという“自律”が強く意識されていると感じた。

生産者の視点を得られることも、同校の大きな特色だろう。とかく私たちは消費者の視点で物事を見てしまいがちだ。しかし同校では、自分たちの手で育てたものを販売したり、自らの糧にしたりする中で、命の大切さや食のありがたさ、トレーサビリティなどについて身をもって学んでいるのではないだろうか。

当初、全寮制・少人数制の学校と聞いて、生徒の視野が狭くなるのではないかと懸念した。しかし実際は、農業を入り口として世界の動向に目を向ける機会が豊富にある。例えば、牛・豚・鶏を飼育するのに使う飼料はなぜ高騰しているのか、手元に届くまでにどんなコストがかかっているのか……という具合に、掘り下げて学んでいく。また、学校外から農業や食の関係者が頻繁に視察に訪れており、社会との接点は一般的な高校より多いかもしれない。

このように際立った特色を持つ少人数制・全寮制の同校で3年間を過ごすには、本人・保護者とも相応の覚悟が必要だろう。しかし、覚悟と意欲のある子どもには、非常に実りの多い3年間になるのではないか。では、どのような実りが期待できるのか、私なりの見解を2点挙げたい。

1つは、現代社会で当たり前のように根付いている価値観に揺さぶりをかけられることだ。同校にはパソコンを設置した部屋があり、インターネットを使うことは可能だが、冒頭で紹介したように学校内では携帯電話やゲームが禁止されている。3年間、いわばデジタルデトックスの環境に身を置くことになる。自然と向き合い、自分自身に向き合う中で、価値観が大きく変わるのではないだろうか。

もう1つは、机上の学習ではなく、五感を使って体験的に学ぶ中で、一生ものの力がつくことだ。決して機械のように思い通りにはいかない“生き物”を日々相手にし、生徒たちは尋常ではない数のトライ&エラーを経験している。失敗をマイナスに受け止めるのではなく、そこからより良い方法を探り、次の挑戦へと前進するマインドセットが身に付くだろう。AIが席巻する現代、人にしかできないことを3年間じっくり学ぶ意義は大きいと考える。