学習指導要領の改訂に向けて、学校の課題解決に取り組むSchool Voice Project(SVP)は3月14日、学校の教員に行った現行学習指導要領の内容に関するアンケートの結果を公表した。小学校では国語や外国語などで内容量が多いという声が多数寄せられ、自由記述では「総合的な学習の時間」に関する意見が目立った。

アンケートは小学生から高校生年代の児童生徒が通う学校教育法が定める学校の教員を対象に、SVPのアンケートサイトやインターネットのフォームを利用して実施。昨年12月6日~今年2月24日までに418件の回答が寄せられた。そのうち小学校の教員が306人を占めている。

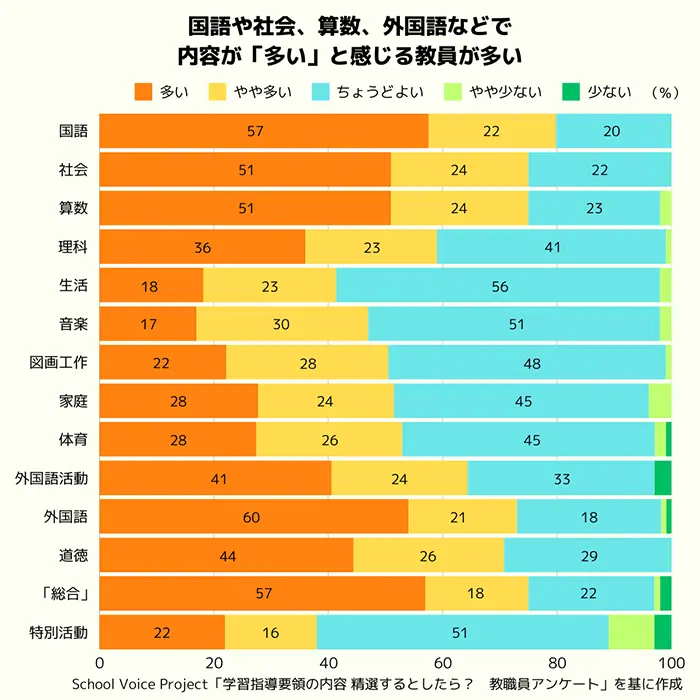

小学生年代の児童が通う学校の教員に対して、現行学習指導要領における各教科などの内容量について尋ねると、「多い」「やや多い」を合わせた割合が高かったのは▽外国語 81%▽国語 79%▽社会 75%▽算数 75%▽総合的な学習の時間 75%▽道徳 70%――などだった(=グラフ)。

授業をしている教科・科目について、もし内容を精選するとしたら、どのような内容をどの程度削減するのが良いと考えるかを自由記述で尋ねた結果をテキストマイニングで分析すると、「総合学習」に多くの回答者が言及していることが分かった。これは、中学校や高校の教員も同様の傾向だった。

総合的な学習の時間に関する具体的な記述を見ると、「削除ではないが、もっと総合的な学習の時間と各単元のアウトプットを兼ねてよいと思う」や、「学校の実態に合わせるために、道徳、総合的な学習、特別活動を合わせて柔軟に運用することはできないか」(いずれも小学校)など、教科等横断をやりやすくすることを求める意見があった。

また、「総合的な学習はやはり教科書がなく、学校単位や教師に任されている点がつらい」や、「総合の内容が学校によって変わりすぎて、積み上げができないし、連携などもかなり負担。橋渡ししてくれる先生を固定させてほしい」(いずれも小学校)など、カリキュラムを考えたり、指導したりする教師の負担を指摘する意見もあった。

その他の教科に関するものでは、国語における毛筆の指導や算数のそろばんを削除すべきだという声や、体育・保健体育における水泳と武道の負担や安全性を問うものもあった。

アンケートの公表にあたり文部科学省で記者会見したSVPの武田緑理事は「総合的な学習の時間は教科書がなく、学校現場の裁量が大きい。本来は創意工夫の余地があり、教員のエージェンシーを発揮しやすいはずだが、カリキュラムの作成や地域との連携が必要で、それらに充てるエネルギーや余白がないために、負担感となって重くのしかかっている」と強調。中教審で進められている次期学習指導要領の議論で、こうした学校現場の多様な声をさまざまな方法で拾い上げ、反映させていく必要性があると呼び掛けた。

【キーワード】

総合的な学習の時間 教科横断的な学び、課題解決的な学びなどを通して、探究的な見方・考え方を働かせる時間として設けられている。学習内容は学校などで異なり、環境や国際理解、情報、キャリア教育など多様。高校では「総合的な探究の時間」と呼ばれ、専門学科の「課題研究」などで代替されることもある。

学習指導要領 全国のどの学校でも一定の教育水準を保てるように、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準。おおむね10年に1度のペースで改訂が行われる。各教科などで学ぶ内容や目標、授業時数の取り扱いなどが決められており、教科書も学習指導要領をベースに作成される。