アマゾンランキング1位を獲得したデビュー作で、「公教育はオワコンじゃない」と強く訴えたのは、オモロー授業発表会や哲学対話などでも知られる愛知県公立中学校の熊谷雅之教諭だ。インタビューの後半では同教諭に、仕事を楽しむ極意や子どもとの関係づくりの方法を聞いた。(全2回)

――教員生活を心から楽しみつつ、他の先生方ともそれを分かち合いたいという気持ちを感じます。教員の仕事を楽しむ秘訣(ひけつ)はどんなところにあるとお考えですか。

一番大きいウエートを占めているのは子どもとの関係性だと思っています。

働き方改革の影響もあってか、僕が仕事を始めた17年前よりも勤務時間は大幅に短くなりましたが、「早く帰れる、イコール仕事が楽しい」ということは絶対ないと思っています。

早く帰れたとしても、教室に行って子どもたちから「死ね」「バカ」「お前の授業はつまらない」などと言われていたら、「それでも早く帰れるから楽しい」とは絶対になりませんよね。子どもとの関係性が崩れていたら駄目なのです。

遅くまで残るのがいいわけではありませんが、例えば夜9時まで残っていたとしても、次の日に子どもたちが教室で「先生、おはよう」と笑顔で迎えてくれて、「学校、楽しいよ」って言ってくれたら、「この仕事をやってきてよかったな」とか、「もっと頑張ってみようかな」という気持ちになると思っています。

――どうやって子どもとの関係づくりをしているのでしょうか。

子どもの声を聞くのが大事だと思っています。聞き方も重要ですが、とにかくまずは子どもの声を聞くこと。

僕は毎年子どもたちにアンケートをしていて、「信頼できる先生ってどんな先生ですか」と聞いています。答えの1位は、16年間毎年とっている中でずっと変わらず、「話をちゃんと聞いてくれる先生」がぶっちぎりで多いのです。

ただ、それと同時にすごく面白いなと思っているのが、「信頼できない先生」の第1位は「すぐ怒る先生」なんだけど、「信頼できる先生」の第2位は「叱るべき時にちゃんと叱ってくれる先生」なんですよ。

つまり、ただ聞いていればいいかというとそうでもなく、ちゃんと出るときには出る。「怒る」のではなく「叱る」ということですね。子どもたちが言うその違いは何なのかということは、これから先生になる人は絶対に考えておく必要があります。

――特に相手が中学生となると、小学生にも高校生にもない難しさがありますね。

そうですね。僕は小学校の免許も持っているのですが、中学校にこだわっています。それは、一番大変な時期だからこそ、一番変われる時期だと思うからです。揺れ動いていて不安定だけど、それは変わり幅がすごくあるということだと思うし、小学生までは親や先生が決めたことにある程度従っていると思うのですが、中学生ぐらいからは、自分で決めることが大事になります。

――成長とともに不安定な時期になるという、まさにおっしゃるとおりだと思います。1月末には子どもの自殺者数が過去最多になったことが厚労省から公表され、中学生で自ら命を絶った子どもが163人もいたとのことでした。

僕も教育新聞で読みました。それで、道徳の授業でずっとやっている哲学対話で、記事を出して「これについてどう思う」と投げかけたのです。

自殺というとセンシティブで迷いもありましたが、子どもたちの方から「話したい」と言ってきたという経緯もあります。最初に「『死んだらどうなるのかな』と考える人は」と聞いたら、ほぼ全員でした。

「自殺したい」とは言わなかったし、これまで幸いにも僕の関わっている中で自ら命を絶った子はいませんが、やっぱり表には出さなくても、死ぬということについてはみんな考えていると思います。その時のクラスの結論は、「やっぱりつらいことは生きていれば誰でもあるのだけれど、その時にヘルプを出せるかどうかが大事だ」というものでした。

「つらいんだ」「大変なんだ」と言える自分であるか、そしてそれが言える環境であるか、それがすごく大事だということで、みんなでそういう声を上げやすい環境をつくることも大事だね、と話し合いました。

――哲学対話については、先月山梨県であったオモロー授業発表会でもお話をされていましたね。どのように進めているのでしょうか。

最初にテーマを決めます。これは僕から出すこともあれば、子どもたちが「これ話し合いたいです」と言ってきてくれる時もあります。

テーマが決まったら、これについて話し合うとどんないいことがあるか、みんなで意見を出し合います。それが子どもたちから出てきて、話し合ってみようとなったらスタートです。

まずは関係する事例をどんどん出してもらいます。例えば、今日は友情をテーマにしよう、と決まったら、「今までで一番『友達っていいな』と感じた場面はどこ」と聞くと、けっこう誰でも参加できるのですよ。それを「何か物語を読んで…」となると、自分のこととは関係ないように感じてしまうので、自分の人生経験の中から出してもらいます。

急に「対話して」「友情って何」と聞かれたら、たぶん大人でもすぐには言えないと思うのですよね。だから各自で考える時間をとっています。こういう抽象的なテーマについて深く突き詰めていくことを、僕は「価値の主体的自覚」と呼んでいます。友情というものの価値を、主体的に自ら自覚しに行く時間です。

子どもたちが各自でバーッと書いたら、僕がその後4人1組に分けてどんどん動かしたり、全体の前で発表してもっと深めたりします。ここのやり方はいろいろです。最後は自分ごととして落として終わるという感じでやっています。

――子どもたちの状況や変化に対応して動く瞬発力を感じます。AI時代を迎える学校で、人間である教員には、子どもの声を拾い上げて深めたり広げたりする力が求められると言われますね。

そうですよね。他にも、僕は社会科の教員でAIを授業に使っていて、AIのできないことの一つは「問いを立てること」だと思っています。こちらからアクションを起こして初めて答えてくれるのだと思います。

だから、これから求められるのは0から1を生み出す力だと思うので、哲学対話でも、「生きている中で『どうやって生きていったらいいんだろう』『人とよい関係を築くにはどうしたらいいんだろう』という問いを自分で立てて議論を組み上げていくことができるようになったらすごいんだ」という話もよくしています。

――先ほど、関わっている中で自ら命を絶ったお子さんは幸いにもいないと話されていましたが、教員が救いの一助になっているということもあるのでしょうね。

クラスで不登校の新規出現率が0%で、学校評価アンケートでも「学校は楽しいですか」という質問に対する回答は「楽しい」の割合が一番多いので、ここまでなんとかうまくやってきているのではと思いますね。ありがたいことです。

――そういうクラスを、ご自身が犠牲になってつくっているということではなく、ご家庭や子育てと両立しながら、学習会の主催もしつつ、ご自身が楽しいと思って続けているのが素晴らしいです。

そうですね。でもそれは、若いうちにものすごく働いてきたというのが大きいかもしれません。若いうちは結婚しておらず子どももいなかったので、自分の時間が使い放題でした。その時にこの仕事を極めたいなと思って、初任者の時からいろいろなことをやってきたのです。校内の仕事は会計以外の全部を経験しました。

――会計はやらなかったのですね。

はい。職場の方も僕が数学が苦手なのを知っているので「熊谷にお金を触らせたらまずいぞ」ということで、会計だけはやらずにきました。でもそれ以外は全部やったという自負があって、その経験があるから、教員17年目の今は定時ぐらいに帰れるようになったのだと思っています。

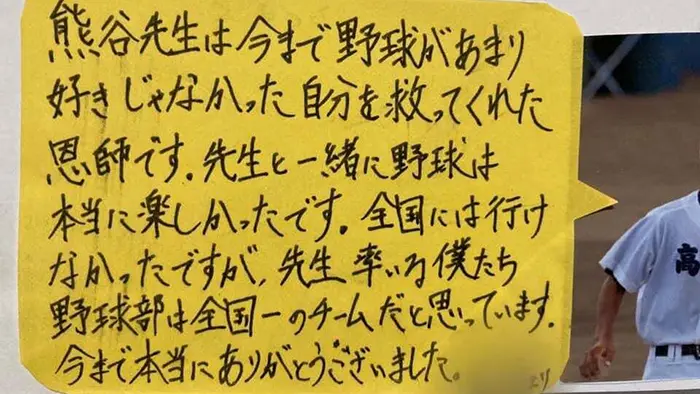

――野球部の顧問をしながらほぼ定時で帰れるというのはすごいですね。

今は第二顧問の立場で、若手の先生が主顧問をやってくれているので、「今日はお願いします」と言えるようになりました。若い時は朝6時から夕方6時まで部活動をやっていたりしましたが。

――部活動の地域移行は推進中というところですか。

まさに移行期間中です。ただ、部活動に関しては良さをすごく感じているし、部活動で磨かれる心は絶対にあると思うので、部活動自体が悪いとは全く思いません。部活動の議論になると「0か100か」という話になりがちですが、やりたい人がやれて、やりたくない人はやらなくていい仕組みを作るべきだと思っています。

地域の指導者というと、教育のことをいつも考えているわけではなく、普段は違う職種で働いていることもあるので、ひどい怒り方を子どもたちにしてしまう人も実際にいるのですよ。

学校の先生って、地域の優秀な人材だなとすごく思うのですよ。だから、先生たちが副業申請をすればきちんと適正な報酬をもらえるようにしつつ、地域のスポーツクラブのようなところに携われるようにすれば、転勤してからも生徒たちとずっと関われるので、そうなればいいと思っています。

――部活動のことに関しても、子どもたちとの関わりを重視しているのですね。

そうですね。やっぱり対話を本当に大事にしています。

クラスでも、生徒一人一人と対話する機会を3〜4回作っています。名簿の一番から始めて、一巡したら繰り返す。そうすると子どもたちはすごく話すようになるのですよ。

マクロの視点で見て「中学生はこうだ」「こういうふうにしたら解決する」「不登校の子にはこうしたらいい」という意見がどんなにあったとしても、子どもは一人一人違うのだから、不登校でもなんでも「どの子にも効く特効薬」なんていうものはないと思います。「現場はそんなきれいごとでは収まらんぞ」という気持ちをずっと持っています。

――そのお考えは、2冊目として刊行された『中学校に行くのが楽しくなる本〜悩みを成長に変える60のヒント』にも表れていますね。

そうですね。現場の子どもたちのリアルの声をまとめたいと思ったのです。

それに、教育界で議論が進む時、学校の主役は子どもたちで、学校は子どもたちが学ぶ場なのに、その議論の中に子どもが入っていないと感じることばかりです。主役は子どもなのに、大人が全部決めてしまっている。

僕は子どもの話をたくさん聞いてきたという自負があるので、その結果を世に出したいと思いましたし、保護者の方の声もたくさん聞くので、それをまとめたいと思いました。

――ご自身も保護者の立場になってからの刊行ということで、気付いたこともありましたか。

ものすごくたくさんありますね。振り返ってみて「本当はひどいことをしていたのだ」ということもいっぱいあります。自分に子どもが生まれる前は、「対・生徒」だけで、そこに全力を出すということしかなかったのですが、自分が親になってからは、「自分がこの子の親だったらどう思うかな」ということをすごく意識するようになりました。

――最後にこれからの展望がありましたらお聞かせください。

実は、僕はあまりないですね、今がすごく楽しいので、このまま子どもたちと楽しく学校生活を送っていきたいなと。

そしてこれからも、外部に訴えかけるオモロー授業発表会や、地元の先生たちと一緒に学び合う場をつくるというのを頑張りながら、それを勤務校に還元するというのを、一生懸命やっていきたい。現場の教員であることを、これからも自分の中で大事にしていきたいと思っています。

【プロフィール】

熊谷雅之(くまがい・まさゆき) 愛知県豊川市立中学校社会科教諭。「子どもの幸せを第一に考えた教育の実践」「現場で奮闘する先生方と共に楽しく働くこと」を目指し、執筆や講演などを重ねている。自治体の教育論文コンクール最優秀賞、幻冬舎ルネッサンス新社主催の出版コンクール大賞を受賞。「#教師のバトン」プロジェクト文部科学省認定教員。著書に『「聴く力」「伝える力」を高めて先生を楽しむ秘訣 ウェルビーイングな教師の「コミュ力」高い働き方』など。