あしなが育英会は3月26日、同会の給付型奨学金を受けている高校生の保護者に行った調査で、遺児世帯の母親は生活や仕事、自由行動に必要な時間が一般的な家庭の母親と比べて余裕のない「時間貧困」の状態にあることを明らかにした。こうした時間貧困は社会的な孤立も招いている可能性があり、相談相手がいないと回答した割合は2割に上った。

同会では病気や災害、自死などで親を亡くしたり、親に障害があったりする高校生を対象に毎月3万円を給付する奨学金事業を行っている。昨年10月10~31日に、この奨学金を使っている高校生の保護者にオンラインや郵送でアンケートを実施。2334件の回答を得た。

回答者のうち57.6%が親と死別した遺児世帯、42.4%は親が障害のある世帯だった。回答者の71.3%が就業していたが、そのうち61.3%が契約・派遣、パート・アルバイトなどの非正規雇用だった。

回答者の可処分所得の平均は187万8000円で、厚労省が行った2023年の国民生活基礎調査で分かっている全世帯の平均可処分所得(405万8000円)と比べると、半分以下。母子世帯の平均と比べても63万6000円低かった。

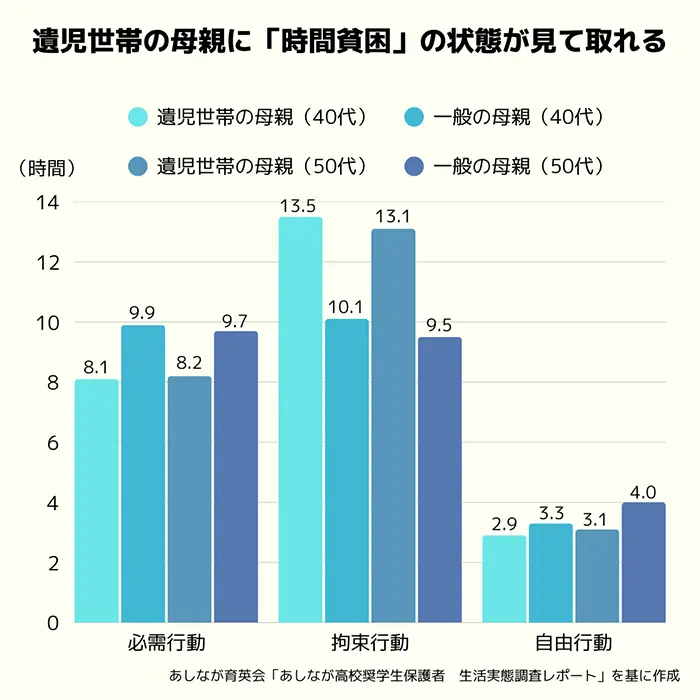

調査では今回、保護者の生活時間を初めて聞いた。その結果、遺児世帯の母親が睡眠や食事などの必需行動に費やしている時間は、20年にNHK放送文化研究所が行った国民生活時間調査と比べて短く、仕事や家事などの拘束行動は長かった(=グラフ)。自由行動に充てられる時間は少なく、時間貧困の状態にあることが浮かび上がった。

さらに、家計や家族の人間関係、健康状態などの生活上の問題について、保護者自身が相談できる相手がいるかを複数回答で尋ねたところ、「いない」は20.5%に上った。23年に16歳以上の個人を無作為抽出して行った内閣府の「人々のつながりに関する基礎調査」で、不安や悩みが生じた際の相談相手が「いない」と答えた割合は8.7%だったことを踏まえると、相談相手がいない割合がかなり高く、社会的に孤立しやすい状況にあることが伺える。

調査結果の公表にあたって東京都千代田区にある同会本部で記者会見した村田治会長代行は「正規雇用が少ないといった経済的な貧困が時間貧困につながり、そのことが社会的な孤立につながっているということが今回の調査で分かった。子どもの貧困は保護者の貧困が直接影響を及ぼしている。保護者の貧困状況をどうするかも、課題の一つだ」と説明。

国は25年度以降、高校の授業料無償化を大幅に拡充させていく方針だが、これについて村田会長代行は「お金がなくて部活動をさせてあげられない、修学旅行に行かせてあげられないといった声をよく聞く。授業料だけを無償化しても本当の意味での貧困は解決できない。そのことも含めて国は考えてほしい」と強調した。

同会の高校生向けの奨学金は23年度から全て給付型となっているが、近年の物価高騰などの影響で、24年度の申請数は過去最多となった。25年度はより多くの対象者に奨学金を届けられるよう、採用枠を500人増やす方針で、寄付を3年間継続してくれる人を募集するキャンペーンも始める。

【キーワード】

子どもの貧困 日本では約7人に1人の子どもが、国の等価可処分所得の中央値の半分に満たない相対的貧困の状態に置かれているとされている。2023年に子どもの貧困対策推進法が改正され、子どもの貧困の解消に向けた取り組みの強化が求められている。