次期学習指導要領の方向性を議論している中教審の教育課程企画特別部会は3月28日、第4回会合を開き、論点の一つである柔軟な教育課程編成を促進するため、学校ごとに授業時数の中に「裁量的な時間(仮称)」を設けられるようにするイメージを文部科学省が提案した。「裁量的な時間」では、児童生徒の実態に応じた学習支援などに使うことを想定しているほか、授業改善に向けた教員研修や学校の研究活動などに充てられるようにすることも検討する。

昨年12月の中教審への諮問では、さまざまな個性や特性のある児童生徒が学校に在籍している実態を踏まえ、多様性を包摂し、個々の児童生徒の可能性を開花させる教育の実現が喫緊の課題だと指摘。そのために考えられる方策の一つとして、学校が編成する教育課程の特例をさらに拡大し、学校の裁量を広げて、より柔軟な教育課程を編成できるようにすることを論点に挙げていた。

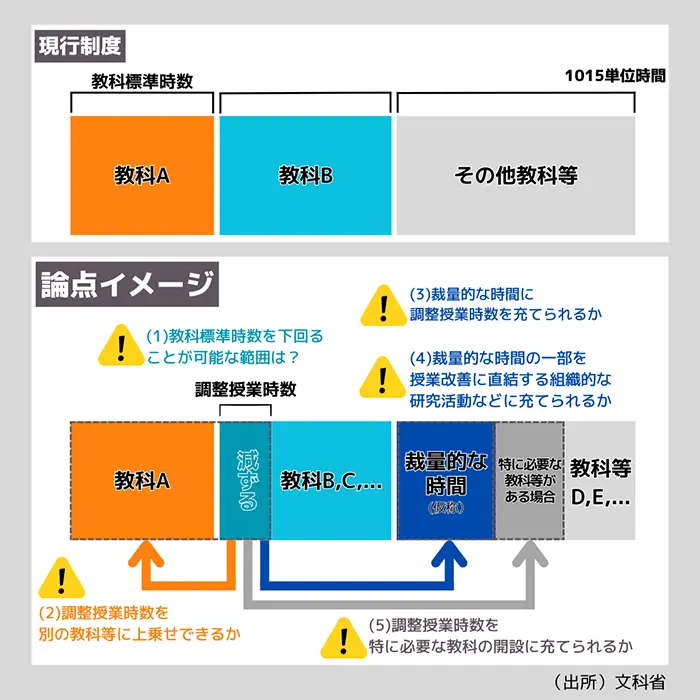

この柔軟な教育課程をテーマにしたこの日の会合では、文科省が現状の授業時数特例校や教育課程特例校の制度を踏まえた方向性を示した(=図)。

それによると、教員の業務や児童生徒の学習に余白をつくり、教育の質を向上することを目的に、特例校のように申請や審査を必要とせず、各学校や教育委員会の判断で年間の総授業時数を維持しつつ、教科によって標準授業時数を下回ることを可能とする。

標準授業時数から減らすことで生み出された「調整授業時数」は、他の教科に上乗せしたり、学校で必要な教科を開設したりすることに充てることを想定。加えて「裁量的な時間」を設け、児童生徒の個性や特性、実態に応じた学習支援を行ったり、教員研修や学校で取り組む研究活動に使ったりすることも選択肢として挙げた。

また、小学校で45分、中学校で50分とされている単位授業時間を柔軟に設定できるようにすることや、学習内容の学年区分に固執せずに柔軟に教育課程の編成・実施が可能であることの明確化、学校のカリキュラム・マネジメントを支援するための指導主事の資質向上なども打ち出した。

一方で、各教科の標準授業時数を下回ることが可能な範囲や質の担保、「裁量的な時間」の上限と類型、保護者や地域への説明責任、受験対策への過度な傾斜といった不適切な運用を防ぐ仕組みなどが課題として考えられるとした。

委員からはこの方向性に対し賛同する意見が大方を占めた一方で、懸念点も指摘された。

「裁量的な時間」について石井英真委員(京都大学大学院教育学研究科准教授)は「学習機能や保護機能として担保するのは筋が通るが、教師の学びの時間として運用するのは、それなりに条件が必要になると思う。教師の余裕が活力となり、子どもたちの学びにちゃんとつながる必要がある。機械的な業務の削減やスリム化といった文脈で捉えられてしまうと筋が通らない」と指摘した。

野口晃菜委員(UNIVA理事)はインクルーシブ教育の観点からもメリットがあるとした上で、「子どもの多様性を包摂するためのものである必要がある。生まれた余白で新たな取り組みを実施することで、これまで取り残されていた子どもたちがさらに取り残されることは十分に考えられるので、そういった点に留意する必要がある」とくぎを刺した。

また、青海正委員(東京大田区立志茂田中学校校長、全日本中学校長会会長)は「中学校で授業時数を減らしている学校は少ない。減じるには教科担任制や高校入試などが(ネックとして)考えられる。課題があるから難しいとせずに、ここで中学校が変わるとともに、高校入試も変わる機会になればいいと思う」と話した。

すでに柔軟な教育課程を実施している学校もある。この日の会合では、授業時数特例校制度や研究開発学校などの制度を活用した学校の取り組みについて、授業時数特例校制度を活用した東京都渋谷区と埼玉県久喜市、研究開発学校に指定されている東京都目黒区と滋賀県愛荘町立秦荘西小学校による事例発表も行われた。

全ての区立小中学校が授業時数特例校となっている渋谷区では、各教科の総授業時数を1割程度削り、「総合的な学習の時間」である「シブヤ未来科」を年間155時間展開している。午前中の授業は教科を中心に、午後は「シブヤ未来科」による探究的な学習が行われている。

同区立千駄谷小学校の中野有一郎校長は「特例校制度を活用して『総合的な学習の時間』が倍増したことで最もいいなと思うのは、アウトプットの時間が充実したことだ。発表やプレゼンだけでなく、子どもたちが、何ができるかを考えて実際に行動に移すことができる。地域への啓発活動やイベントの企画・運営までが含まれ、一歩も二歩も学習活動に深まりを持たせることができた」と振り返った。

久喜市も全ての市立小中学校が授業時数特例校となり、各学校がオーナーシップを発揮して、各校独自の教育課程を編成している。

例えば、同市立砂原小学校では国語で10時間、算数で5時間を減らした分、生活科や「総合的な学習の時間」を15時間増やし、「ひらめきタイム」と呼ばれる探究的な学びを実践する。一方、同市立栢間小学校では各教科の授業時数を合計で20時間減らした分、生活科や「総合的な学習の時間」を20時間増やした。2023年度はちょうど同小が開校150周年だったことから、地域と連携して周年行事をテーマにしたPBL(Project Based Learning)に学校全体で取り組んだ。

目黒区は全ての区立小学校と9校ある区立中学校のうち2校が研究開発学校となっている。小学校では授業時間を40分に設定し、午前中に5コマの授業を行っている。授業時間を5分短縮したことで捻出された約127コマ分の時間は、学校の特色を出した教育活動の時間や教員の研究、授業準備の時間などに充てている。

この目黒区を参考に、研究開発学校として独自の教育課程を編成しているのが、秦荘西小学校だ。同小では目黒区からの支援も受けながら、40分授業による午前5コマの日課と教科担任制、学年チーム担任制を一体的に運用。生み出された約127コマの時間のうち、87.5コマは、同小の課題でもあった自己調整力を育成するための活動として、自己選択学習や学級裁量の時間などに活用している。

さらに朝学習を廃止して授業開始時刻を15分繰り上げるなどの見直しを行い、40分授業による分と合わせて、自己調整力を育成する時間以外に25分の時間をつくり、教員同士の情報共有などに充てている。

同小の相田宜紀教頭は「放課後の余白が教員の活力となり、教育活動がブラッシュアップされ、児童に還元されていく好循環を生んでいる」と手応えを実感。現行の学習指導要領でも、各教科の年間授業時数を確保した上で授業の1単位時間を各学校で独自に定めることができることを再度周知することで、こうした実践が広がると提案した。

委員からは、授業時間の見直しに関する前向きな意見が相次いだ。

堀田龍也主査代理(東京学芸大学教職大学院教授、学長特別補佐)は、小中学校の教員340人に行ったGIGAスクール端末などのデジタル活用による授業運営の時間短縮効果の調査結果から、板書や学習活動の評価などで10分以上の時間短縮効果が見られる点を強調。「GIGA環境の十全な活用は、1コマの授業時間の短縮には十分つながり得ることだと考えられる。各教科の標準授業時数内で全ての学習内容を取り扱うことにも支障は生じにくいのではないか」と説明した。

山本朝彦委員(横浜市教育委員会学校教育企画部長)は、目黒区などと同様に40分授業を午前中に5コマ実施している市立小学校で、学年の教員が集まって15分間のショート会議を開く光景が見られるようになったことを紹介。「教育委員会としても予想外の効果だったが、余白の時間を授業研究や児童生徒理解につなげることで、実は教員が抱えている不安も減らしていることが分かった。特に若い教員は自分の見方や評価が本当に正しいのか悩んでいる。こうした点でも組織的な余白の活用例を制度設計とともに示していくことが必要ではないか」と提案した。

文科省では25年度以降、柔軟な教育課程の編成をテーマとした研究開発学校を大幅に増やし、次期学習指導要領に向けて事例を創出しつつ、可能性や課題を洗い出していく方針だ。

【キーワード】

授業時数特例校 教科などの授業時数の配分を変更し、特別な教育課程を編成できるようにした制度で、カリキュラム・マネジメントによる学校の裁量を拡大させ、教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成や探究的な学習を促進するため、学校からの申請に基づき国が指定している。

研究開発学校 学習指導要領の改善に向けた実証的な知見を集めるため、現行の学習指導要領に基づかない教育課程の編成・実施を認め、新しい教育課程や指導方法などの研究開発を行えるようにした制度。