小、中、高校の教員でヤングケアラーに関する研修を受けたことがあるのは2割程度だったことが、ヤングケアラー協会がこのほど発表した調査結果で明らかになった。ヤングケアラー支援に関する統一的な対応方針がない学校も多く、支援体制の整備にも課題がみられた。

調査は2月14~17日に小、中、高校の教員103人ずつ、計309人がインターネットで回答した。

調査結果によると、児童生徒に対してヤングケアラーに関する授業や啓発活動を定期的に行っていると答えたのは14.9%、教員自身がヤングケアラーに関する研修を受けたことがあると答えたのは22.3%にとどまった。

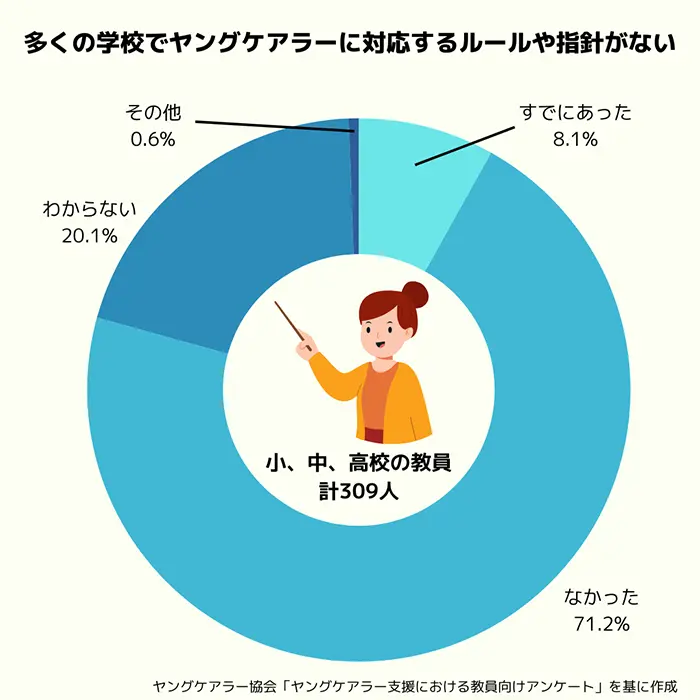

勤務している学校でヤングケアラー対応のルールや指針が「すでにあった」のは8.1%に過ぎず、「なかった」が71.2%に上った。「わからない」も20.1%を占めた。

ヤングケアラーの発見が難しい要因を複数回答で尋ねると、「家庭内の事情に立ち入ることへの躊躇(ちゅうちょ)」(64.7%)や「生徒本人が自覚していない場合がある」(55.0%)、「普段の関りではわからないケースが多い」(51.1%)などが挙がった。

支援に向けた課題でも「適切な支援方法の見極め」(57.3%)や「生徒本人や家族との関係構築」(54.7%)、「保護者の理解や協力が得られにくい」(52.1%)、「ヤングケアラーを支援するための具体的な手段の不足」(50.2%)などが多く、学校として対応に苦慮していることや支援に必要な情報が不足していることが伺える。

実際に学校が行っているヤングケアラーの支援では、「校内での情報共有」(56.6%)や「養護教諭や担任を中心とした個別支援」(54.4%)が多かった。ヤングケアラーの支援のために自治体や教育委員会に求めることでは「専門家や支援員の派遣」(68.0%)、「外部機関との連携支援体制の構築」(56.3%)、「具体的な指針の提示」(53.1%)などが挙がった。

寄せられた自由記述では「家庭内の事情を教師がどこまで把握して踏み込んでいいのかわからない。どうにもならない環境の場合は何をしていいかもわからず、できることもないため、支援するところまで動けない」や「学校で教員が対処しなければならないことの数、範囲が大き過ぎる。教員の手が回らない」「家庭に対して、学校からではなく他からのアプローチが必要」などの声があった。

調査結果を踏まえ同協会では、教員向け研修の充実や学校現場での対応指針の整備とともに、外部機関との連携強化と支援体制の明確化を進める必要があると提言している。

【キーワード】

ヤングケアラー 介護や世話、感情面のサポートなどのケアを必要とする人が家族にいて、本来は大人が担うようなケアを日常的に行っている18歳未満の子ども。これらのケアの責任や負担が学校生活や進学、友人関係などにも影響を及ぼす場合があり、子どもたちへの啓発や支援が求められている。