単語や表現を丸暗記させるのではなく、子どもたちが自然と英語でコミュニケーションを取ろうとする姿を目指したい――。横浜市立市場小学校(重田英明校長、児童1431人=2025年3月31日時点)では、1年間で教科書を複数回繰り返し学習する「ラウンドシステム」を導入した外国語科の授業に取り組んでいる。これまで中学校や高校を中心に広がってきたラウンドシステムだが、小学校の外国語科での実践は珍しい。子どもたちの「聞くこと」「話すこと」の力が伸びてきているという、同校の授業を取材した。

同校では、1~4年生は学級担任による外国語活動を、5~6年生は外国語専科の深野瑞恵教諭とAET(Assistant English Teacher)で「ラウンドシステム」を導入した外国語科の授業を行っている。

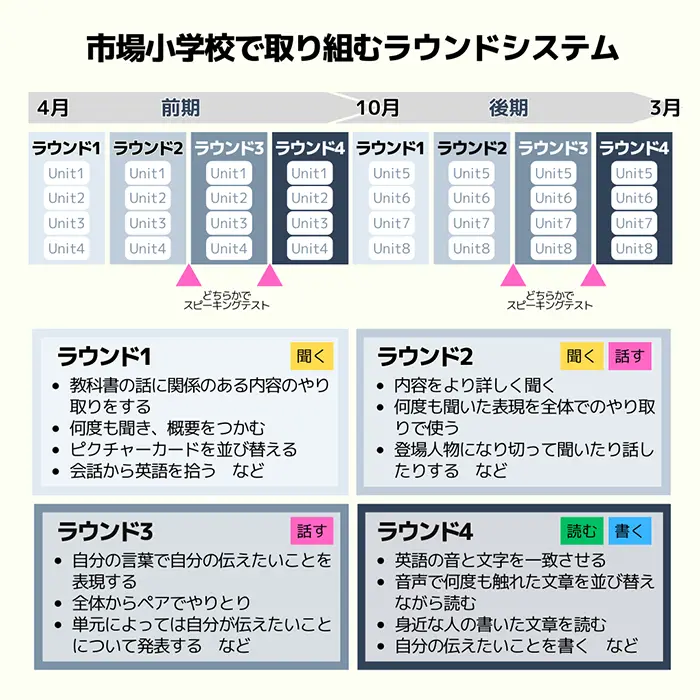

「ラウンドシステム」とは、教科書を1年間に4~5回繰り返す指導法で、もともとは横浜市立南高校附属中学校で開発された。通常は教科書の単元を順番に学んでいくが、ラウンドシステムでは「聞く」「読む」「話す」などの領域ごとに全単元を複数回繰り返して学んでいく。

深野教諭は「ラウンドシステム導入以前も、毎時間、インタラクション(相互のやりとり)を中心に授業してきたことで、子どもたちは自分なりに意味や内容を捉えたり、相手の話を聞いたりできていた。その一方で、学習している英語表現を使って自分の考えや気持ちを伝え合うことにつながらない児童もいた」と話す。

例えば、「話すこと(発表)」の際に、片仮名で書いたものを読まなければ伝えられない子どもたちが少なくなかった。

「より聞かせる工夫をすることが必要だと感じた」

そこで、深野教諭は中学校の5ラウンドシステムを参考に、同校の子どもたちの実態や学習指導要領に合わせ、「聞くこと」「話すこと」に重点を置いたラウンドシステムのカリキュラムをつくり、21年度から取り組んでいる。

同校のラウンドシステムでは、1つのユニットにつき、4ラウンド行う。ラウンド1では「聞くこと」、ラウンド2は「聞くこと」「話すこと(やりとり)」、ラウンド3は「話すこと(やりとり)」「話すこと(発表)」、ラウンド4は「読むこと」「書くこと」に重点を置いて授業を展開している。

今年3月、同校の6年生(当時)の外国語科の授業では、ユニット7のラウンド4の授業が行われていた。

まず授業の導入では、挨拶のやりとりからスモールトークが展開されていく。深野教諭は卒業式を控えた6年生に「Do you have any plans after the graduation ceremony?(卒業式の後の春休みには、予定はありますか)」と尋ねる。「遊園地に行く」という子がいたことから話は発展し、「What kind of attraction do you like in ○○(その遊園地で好きなアトラクションは)?」などの質問を2~4人でやりとりしている。

子どもたちは分からない表現や単語があると、「怖いって何て言うの?」などとクラスのみんなに向けて質問する。「スリルじゃない?」「お化け屋敷のことなら、ホラーとか?」「クレイジーじゃない?」などと、あちこちから声が上がる。

深野教諭は「最初のインタラクションでは、なるべく子どもたちが内容を推測でき、十分に慣れ親しんだ表現を使ってやりとりをしている。AETにも子どもたちの英語が伝わるかどうかを確認しながら『みんなが知っている言い方を使っても、通じるんだよ』ということを伝えたい」と話す。

20分ほどインタラクションの時間をとった後に、教科書の単元の導入のストーリーを「読む」活動に入った。子どもたちは文字を見て、音を予測しながら考えたり、音声を聞いて文字を追いながら読んだりする。

教科書の音声で何度も触れてきた3~4文程度の文章を並び替えながら読んだりしたあと、1人で読む練習をしたり、ペアで音読したり、聞き合ったりする活動を行った。

「1回目で分からないところがあっても、何度もやるから、だんだん分かるようになっていく」

「聞くだけとか、話すだけに集中できるのがいい」

6年生にラウンドシステムの学習について聞くと、このような意見が返ってきた。

「子どもたちは2年間、ラウンドシステムに取り組んでいるので、学んだ表現を使おうとする気持ちが高まっていくようだ」と深野教諭が話すように、授業では気後れすることなく、楽しそうに英語を使ってコミュニケーションを取ろうとしている子どもたちの姿が印象的だった。

深野教諭は年度末に6年生へのアンケートを実施している。それによると「聞く力がついた」に「そう思う」「ややそう思う」と答えた児童の割合は、22年度は93%、23年度は94%で、その要因として授業での「聞くこと」の活動の量や、繰り返しを挙げている児童が多かった。また、「話す力がついた」についても、同様に22年度は87%、23年度は81%だった。

評価については、毎時間の授業内での見取りや、発表単元での発表の様子、前後期1回ずつのAETとの1対1のやりとり(スピーキングテスト)の様子などで行っている。

子どもたちには、小学校卒業までに意識して学習してほしいことを「聞くこと」「話すこと(やりとり)」などの領域ごとに示している。また、CAN-DOリストを活用して、子どもたちが目標を持って学習に取り組めるよう、工夫されている。

深野教諭はラウンドシステムを導入するまでの自身の授業について、「単語や表現を覚えさせるような授業をしていた」と振り返る。

初めてラウンドシステムを導入している中学校の授業を見た時、中学生と教員のやりとりが生き生きとしていたことに驚いたという。

「生徒の発話に間違いがあっても、教員が生徒との会話を楽しみながら、伝えたいことを受け止め、そっと正しい表現を返したり、会話に沿った教員の考えを話したりしていた。それを見て、子どもが英語を使おうとしている姿、コミュニケーションを取ろうとする姿を目指していくべきだなと思った。子どもたちが楽しむことができる内容、かつ十分に慣れ親しんでいる表現でやりとりをしていかないと、子どもたちは英語を使おうとは思えない。言わせよう、覚えさせようからは、何も生まれない」

子どもたちが自分の言葉で表現できることを目指すためには、単元に出てくる表現だけをピックアップするのでは難しい。ストーリーの全体を何度も聞かせることで話の内容を楽しみ、さまざまな場面の中で登場人物の会話を聞きながら「自分がストーリーの会話の中にいたら何を話したいか」を考えさせてあげることが重要だと考え、ラウンドシステムの実践を重ねてきた。

「子どもたちには常に『何て言えばいいと思う?』と投げ掛けるようにしている。『分からなくてもいいんだよ、みんなで考えようね』という空気感をつくり、子どもが考えることを大事にしていくと、ラウンドシステムはうまく機能する」

実際、6年生は「誰でも、何でもしゃべっていい雰囲気が好き」「間違えても気にならない」「外国語は楽しい」と、授業の良さを語る。

「子どもたちは英語を『英語』としてよりも、『言葉』として感じている。英語をコミュニケーションの道具だと思ってくれているのかな」と深野教諭は笑顔を浮かべた。