10歳未満の低年齢層でも「インターネットにのめり込んで、注意してもやめないことがあった」と回答した保護者が3割いたことが、このほど公表された、こども家庭庁による2024年度の「青少年のインターネット利用環境実態調査」の報告書で分かった。家庭でルールを決めているのは、小学生82.1%、中学生73.0%、高校生46.6%で、0~9歳の低年齢層では81.6%だった。

国は2009年の青少年インターネット環境整備法施行以降、青少年が安全にインターネットを利用できるよう、情報モラル教育の認知度やフィルタリングの利用度を調査している。今回は16回目で、24年11月1日~12月16日に行われ、青少年(10~17歳)3129人、その保護者3174人、低年齢層(0~9歳)の保護者1964人から回答を得た。速報版は2月27日に公表されている。

低年齢層の保護者のうち、子どもがインターネットを利用しているのは78.5%の1542人。そのうち、子どものインターネット利用に関わる経験行動として挙がったのは、「子どもがインターネットにのめり込み、注意してもやめないことがある」30.0%▽「保護者が設定したパスワードを知らないうちに解除」7.0%▽「保護者の知らないうちにメッセージやメールを送ったり、書き込みをしたりした」4.8%▽「インターネットにのめり込み、睡眠不足などの体調不良になった」3.8%▽「保護者の知らないうちにゲームやアプリで課金」2.7%▽「保護者の知らないうちに不適切なサイトにアクセス」2.5%▽「面識のない人とインターネットを通じて知り合った」1.4%――という結果だった。その他は3.6%、これらに該当するものがないと回答したのは58.9%。

前回との比較では最大1.2ポイント差で、大きな増減はないが、低年齢層でもインターネット利用に関わる危険が潜んでいることがうかがえる。

また、子どもがインターネットを利用している低年齢層の保護者1542人のうち、インターネットの使い方についてルールを決めている保護者は81.6%の1258人。

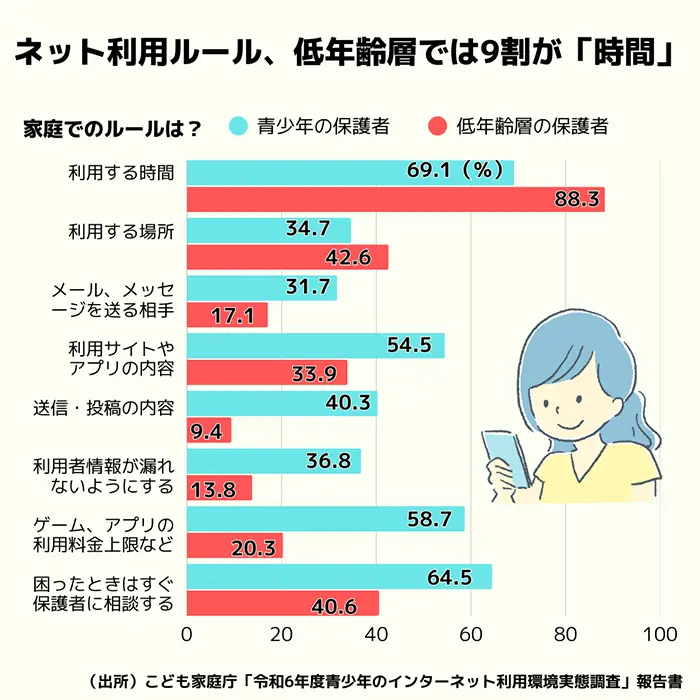

このうち、ルールの内容は「利用する時間」が88.3%で最多。その他は、「利用する場所」42.6%▽「困ったときはすぐ保護者に相談する」40.6%▽「利用するアプリやサイトの内容」33.9%▽「ゲームやアプリの利用料金の上限、課金の利用方法」20.3%▽「メールやメッセージを送る相手」17.1%▽「利用者情報が漏れないようにする」13.8%▽「送信・投稿する内容」9.4%――という結果だった。その他は6.8%。

また、低年齢層の保護者が知りたいインターネットの危険性に関する学習テーマは、「インターネット上のコミュニケーションに関する問題」49.5%▽「児童の性的被害に関する問題」46.8%▽「青少年にとって不適切なサイトに関する問題」46.7%▽「プライバシー保護に関する問題」45.4%▽「セキュリティに関する問題」44.0%▽「インターネットの過度の利用に関する問題」36.2%▽「フィルタリングの必要性や有効性」34.6%▽「新しい機器やサービスに関する情報、危険性」29.4%▽「電子商取引に関する問題」26.7%――といったテーマが多かった。その他は1.9%、「特に知りたいことはない」という回答は16.2%だった。