年間500人を超える状態が続いている小中高校生の自殺対策の一環として、こども家庭庁は1月、友達への悩みに寄り添うための中学生・高校生を対象としたワークショップを始めた。今後も希望する学校で開催していく方針で、ここで活用されているのが同庁で開発したカードゲームだ。悩み役とサポーター役に分かれ、友達の悩みへの対応方法を疑似体験するロール・プレーイング。いったい、どんなゲームなのか。体験してみた。

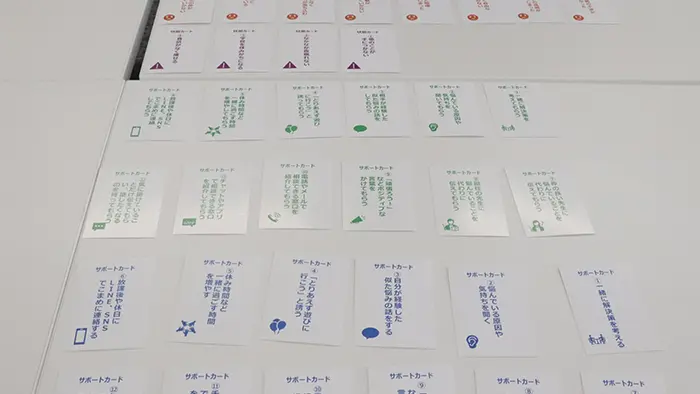

ワークショップで核となるカードゲームは、友達の架空の悩みに対応し、その方法を学ぶゲームで、「お悩みカード」8種、「状態カード」4種があり、「サポートカード」は12種で2枚ずつ用意されている。

これをどうやって使うのか。結局、やってみなければ分からない。考案したこども家庭庁職員らと共にゲームを体験することになった。

最初は同庁支援局総務課の山下護課長が悩み役に。悩みを抱えているといった想定で友達に相談を持ち掛ける役だ。記者はサポーター役で、もう1人、同庁女性職員が加わる。サポーター役は2、3人が基本だという。他に男性職員が観察役。また、教員や大人が務めることが想定されるファシリテーターがゲームを進行し、生徒たちの議論を促していく。

まず、山下課長がお悩みカードと状態カードを裏面にして1枚ずつ引いた。ランダムに選んだ悩みの状態を自分に身に置き換えて相談を持ち掛けるのだが、話しづらい場合は選び直すことができる。

場に出されたお悩みカードは「部活動がうまくいかない」、状態カードは「他のことが手につかない」。サポーター役はこの悩みにどう対応するか、適切と思われるサポートカードを3枚選ぶ。悩み役も同時に、どういうサポートをしてほしいか3枚選ぶ。

そっとしてほしいのか、積極的に声を掛けてほしいのか、先生に相談を持ち掛けるためにつなぎ役になってほしいのか、さまざまな対応が考えられる中で、サポーター役は相手が望んでいることを想像しながら、適切なサポートを考えていく。これがゲームの要点だ。

記者はまず一般的な対処方法を軸に考えた。相談に乗り、悩みを聞くというシンプルな手順が良いかと考えたが、女性職員は「山下君は結構、単純なんですよ」とひそひそ。山下課長もここではあくまで一人の高校生役。そして、互いの判断に影響しないよう、カードを出すまで手の内は明かさない。

「悩みを聞くだけでは、話が部活動のことに戻ってしまう。目線を変えるのも気が紛れるかなとも思う」

こうした女性職員の意見も踏まえて相談の結果、サポーター役チームが選んだのは、「一緒に解決策を考えてもらう」「悩んでいる原因や気持ちを聞いてもらう」「とりあえず遊びに行こうと誘ってもらう」の3枚。

一方、山下課長が出したカードは、「頑張ろう!などポジティブな言葉をかける」「休み時間など一緒に過ごす時間を増やす」「とりあえず遊びに行こうと誘ってもらう」だった。

「やはり、一緒に遊んでほしいんですよね。それと前向きな言葉」

これが山下課長の望んでいたサポートで、一致したのは1枚だけ。観察役の男性職員は「今回のサポーター役は、一般的なサポート方法から山下君のキャラクターに寄せて考えるという手法だったが、結果を見ると、まだまだ山下君との考えにギャップがあった」とコメントした。

言葉では「相手の立場に立って……」と簡単に出てくるが、実際にはなかなか難しい。

次の回、記者は観察役、山下課長はサポーター役となり、他のメンバーを入れ替えた。このゲームでは、お悩み役、サポーター役、観察役をローテーションで交代しながら数回繰り返す。役とはいえ、悩みを抱えた側に集中し過ぎないようクールダウンも必要だという。

別の女性職員が悩み役になって、「友人と喧嘩(けんか)してしまった」「食欲がなく痩せる」というカードを出した。望んでいたサポートは、「とりあえず遊びに行こうと誘ってもらう」「休み時間など一緒に過ごす時間を増やす」「放課後や休日にLINE、SNSでこまめに連絡する」の3枚だった。そっとしてもらい、自分から話すのを待つというよりも、積極的に関わってほしいという。

「食欲がなくなるというのは、相当、仲が良くて、いつも一緒にいた友達とけんかしたというイメージを持った。移動教室に一緒に行く人がいなくなるかも。一緒にいる人がいる安心感がほしい」

移動教室の心配は中高生にとってリアルな問題。若い職員は具体的なイメージを持ったが、記者には記憶が遠過ぎて、想像もつかなかった視点だった。

このように、お悩み役、サポーター役とも3枚のサポートカードを選んだ理由を説明し合い、議論。観察役は客観的な立場からコメントする。

サポーター役が2、3人と複数がよいのは、1対1だと、「相手は自分のことを分かっていない」ということにもなりかねないからだ。相手に対する見方が固定化してしまう。一方、4、5人と多過ぎても議論がまとまらなかったり、議論の主導が1、2人に偏ったりする場合がある。

そして、このゲームは相手の立場に立って考えることが重要だが、正解を導き出すことが目的ではない。ゲームに集中すると、「当たった」「外れた」という結果を気にし過ぎてしまうため、ファシリテーターが議論を修正していくことも必要だという。

厚労省と警察庁が3月28日に公表した2024年の自殺者の統計によると、全世代では前年比1517人減の2万320人と、1978年の統計開始以降、過去2番目に少ない。一方、小中高校生は529人で過去最悪。20年に34年ぶりに400人を超えて以降、500人前後という高い水準が続いている状況だ。

こども家庭庁でもさまざまな対策を進めており、24年度は三原じゅん子こども政策担当相の緊急メッセージの発信や庁内職員による「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」の発足といった取り組みのほか、年明け以降も保護者向け講演会、全国的なインターネット調査などを手掛けている。ワークショップもその一環だ。

同庁では「こどもの自殺対策の推進に向けたデジタル広報啓発事業」を展開しているが、同事業に関与している民間企業の提案やNPO法人の意見も取り入れ、昨秋、カードゲームを開発した。

今年1月、長野市の長野日本大学高校で開いた「深い悩みを持った友人への寄り添い方を学ぶワークショップ」では、NPO法人による講演とともにカードゲームを活用。3月にも横浜市の関東学院中学校高校で同様にワークショップを開いた。

長野日本大学高校の添谷芳久校長は「このワークショップは効果を検証する価値のあるもの。全校への拡大や併設小中学校での活用を検討したい」と述べ、同庁もカードの表現などを変えれば、小学生用へのアレンジも検討できるとしている。

ワークショップは自殺対策事業の一環として、学校を通して保護者に説明され、参加の同意を得るが、ワークショップそのものでは「自殺」といった言葉を用いない。

お悩みカードや状態カードも、「恋愛」「成績」「部活動」「SNS」「何となく気分が落ち込む」といった実際に中高生が抱えそうな悩みなどを例に挙げているが、あまり深刻なテーマにならないように設定されている。

同庁は「自殺対策というと重く感じるが、もっと手前の、子どもたちの日常で起こることを意識している。本当の悩みではなかなか他人には言いづらいし、現実的な問題もある。そこでゲームという仕掛けを使うが、そうはいっても自分の言葉で話すことになるし、真剣に分かり合おうというサポーター役がいれば、議論が深まる」と説明。取り組むことでかえって気分が沈んでしまったり、自殺を強く意識したりすることのないよう配慮し、中高生にも共感できるよう、ゲームの楽しさも取り入れたという。

山下課長は「やりたい学校があれば、どこへでも行きたい。カードの内容は現場の声を聞き、修正していくこともできる。いろいろな学校でどんどん使ってもらいたい」と強くアピールしている。問い合わせはこども家庭庁支援局総務課自殺対策室まで。

【キーワード】

小中高校生の自殺 厚労省などによると、24年の小中高校生の自殺者は529人で過去最悪。男性239人(20人減)、女性290人(36人増)で、初めて女性が上回った。校種別は小学生15人、中学生163人、高校生351人。動機は学校問題272件(学業不振65件、学友との不和60件、進路51件、入試33件)、健康問題164件、家庭問題108件。