4月17日に実施された全国学力・学習状況調査では、オンラインのCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)方式が初めて中学校理科に導入され、実験動画を取り入れた複数の設問が出題された。また、昨年正答率が低かった中学校国語では、読み手に必要な情報が伝わる表現の工夫が求められる問題が複数出題されたのをはじめ、職場体験のお礼状を推敲(すいこう)して文面を整える初めての形式の問題も出題された。

中学校理科では、公開された9つの大問のうち4問に動画が取り入れられた。同科目は14~17日の4日間に分けて試験が行われ、生徒は実施日によって異なる公開問題のセットを解いた。問題による難易度に特に差はないという。

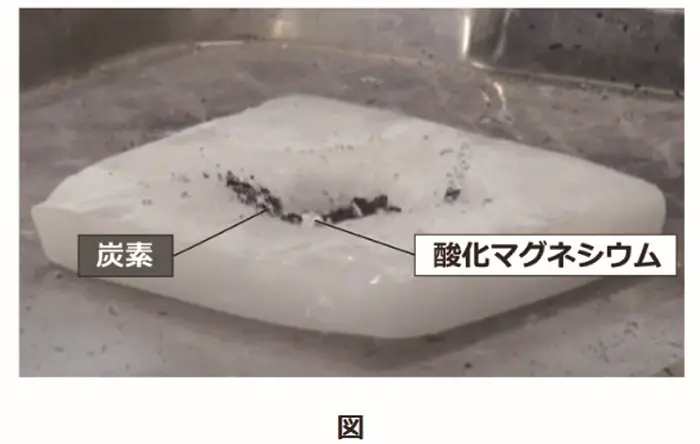

動画を使った出題では、ドライアイス(二酸化炭素)の中でマグネシウムを燃焼する実験から、化学変化の内容を問う問題などが出された。マグネシウムをドライアイスで挟むことで白い光からオレンジ色に変化しながらマグネシウムが燃焼する実験動画を見ることで、実験によって生じる化学変化を時系列で確認できる。解答形式も原子や分子の図を移動して完成させる形式が取られた。

国立教育政策研究所教育課程研究センターの八田和嗣センター長は「動画で色の変化を確認し、目に見える物質の性質や反応を見えない粒子のモデルで表現する設問。CBTにより、生徒は図の移動も試行錯誤しながら解答できるようになった」とCBT方式導入によるメリットを説明した。

他には、プロパンガスと都市ガスでそれぞれシャボン玉をつくる実験動画を見て、シャボン玉が浮き上がるか下がるかで空気との重さを比較、火災が起きたときの避難について適切な行動を選択する設問も出された。

動画を活用した今回の中学校理科の問題について、千葉県の中学校教諭(理科)は「動画の特徴が生かされた、いい問題と感じた」と評価する。一方で、「授業では学んだことをアウトプットする際にパソコンを使うことが多く、画面上から情報を読み取るインプットに使うことにやや戸惑いも感じた」と語り、今後は日頃の授業でも読み取りをより意識したいと話した。

また、同校では毎時間端末を使用しているため生徒に戸惑いは見られなかったものの、「日頃、紙ベースで授業を受けている学校の生徒は負荷を感じたのではないか。今後は端末を日常使いしているかどうかで、学力調査の結果に差が生じることも考えられるのではないか」と課題を語った。

中学校国語では、読み手の立場に立って文章を整える力を見るため、職場体験活動でお世話になった生花店へのお礼状を推敲して修正する問題が出された。生徒が推敲して文章を整える形式の出題は初めてという。八田センター長は「学校で職場体験をしてお礼状を書くという実態に沿った場面を設定した。子どもの感覚でどの部分をどう修正するかはいろいろな見方があるので、より良い内容になっているかどうかの観点から採点できる設問にした」と語った。

また、中学校国語を巡っては昨年の全国学力調査で正答率の低さが目立ち、特に目的に応じた内容の理解や表現の工夫に課題が見られた。これを踏まえて、今回は目的や対象を明確にして自分の考えや必要な情報が伝わる表現の工夫を問う問題づくりが意識されたという。こうした視点から、中学校の美術展に来場してもらえるよう、地域の小学生向けに作成するチラシを、昨年の小学生の感想などを踏まえて修正する問題などが出題された。