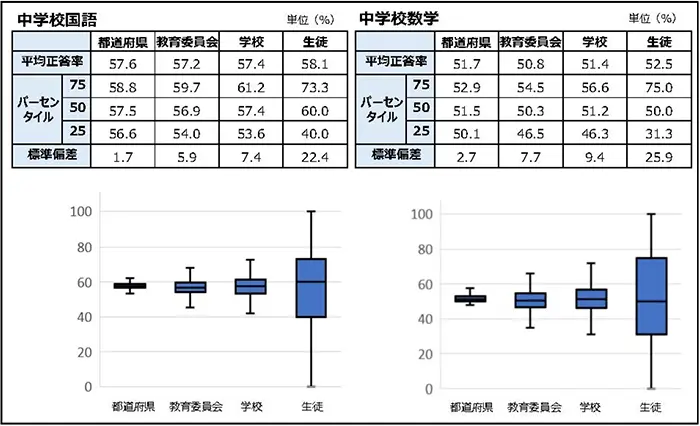

全国学力・学習状況調査(全国学力調査)の調査結果の公表方法を検討する文部科学省のワーキンググループ(WG)の会合が5月19日、オンラインで開かれ、同省から改めて今年度からの公表方法の改善案が示された。この中で、2024年度調査結果での都道府県別平均正答率のばらつきなどを可視化した図表が示され、同省担当者が「都道府県のばらつきが極めて狭い範囲にとどまっており、順位付けにこだわるのは過剰な反応と考えられる。むしろばらつきがより大きい児童生徒の学力を下支えする分析を重視して発信したい」と強調、都道府県・政令市別の平均正答率の比較が独り歩きしないよう、結果公表の改善に取り組む姿勢を示した。

全国学力調査を巡っては、都道府県・政令市ごとの平均正答率ばかりが注目されることや、オンラインを活用したCBT化(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)やIRT(項目反応理論)導入により多様な分析が可能になってきていることから、同調査の実施方法などを検討する専門家会議の下にWGを設置して公表方法の在り方について検討を重ねてきた。

19日の会議では、同WGのこれまでの議論も踏まえ、改めて調査結果の取り扱いの改善の方向性をまとめた案が示された。この中では、CBT化後の調査結果の基本的な示し方として、児童生徒一人一人の学力・学習状況がより細やかに分かるように示すことが中心となるべきであるとし、国としてCBTやIRTについて学校現場や保護者の理解が得られるように周知に努めることの重要性などが指摘されている。

都道府県・政令市別の結果公表を巡っては、正答率や順位、全国平均との差が独り歩きしていると全国知事会から指摘があったことに関連して、24年度の調査結果の都道府県・政令市別のバラツキなどを可視化した図表が示された。この図表を見ると、中学校国語・数学ともに都道府県の格差が極めて狭い範囲にとどまっていることが見受けられる。これを踏まえて相原康人学力調査室長は「箱ひげ図の分布が極めて狭い範囲にあることが一目瞭然であり、この範囲で順位付けなどにこだわることは過剰な反応とも考えられる。むしろばらつきが大きい児童生徒の学力を下支えする分析を重視してしっかり発信していきたい」と強調した。

また、調査結果の返却時期については、前倒しを求める要望が多いことも踏まえて3段階に分けて実施する。7月14日に学校向けに結果帳票を返すとともに全国の平均正答率などを公表、同月末に第2弾として全国データに基づく分析結果を公表する。最後に8月以降、都道府県・政令市別データなどを公表する。都道府県・政令市別データは平均正答率ばかりが注目されないよう、分布や習熟度に目配りしたグラフなども示すことにしている。

さらに26年度以降は返却時期のさらなる早期化を検討するとともに、都道府県・政令市別の特徴などを記述するノートの充実など「不断の改善に努める」方針が示された。

WGで委員からは、改善案におおむね賛同する声が寄せられた。今月中に改めて専門家会議との合同会議を開き、最終的な報告がまとめられる。改善策は今年4月に実施された全国学力調査の結果の公表から反映される。