児童虐待や子どもに対する暴力の根絶を訴えるシンポジウム「子どもに対する暴力撤廃に向けて いまこそ行動をおこそう!」が5月21日、東京都渋谷区の国連大学レセプションホールで開かれ、パネルディスカッションでは、こども家庭庁担当者と子どもの権利や虐待防止に取り組む団体関係者が議論した。子どもに関わる性的画像、とりわけ人工知能(AI)を悪用した巧妙な偽画像「ディープフェイク」について、日本で審議されている法案や米国の新法などの話題も上がり、対策強化を求める声が上がった。

同シンポジウムは、子どもに対する暴力撤廃や子どもの権利擁護に関わる活動をしているNPO法人、財団法人などで構成するEVAC日本フォーラムが開催。パネルディスカッションでは、こども家庭庁の中原茂仁長官官房参事官(総合政策担当)と、落合博昭成育局安全対策課課長補佐が国の子ども関連政策を説明し、その他の関係団体のパネリストが質問やコメントを発して議論を進めた。

子どもに対する性被害に関しては、子どもを標的にした性的な画像、CSAM(児童性的虐待コンテンツ)、中でも実際の画像とは違い、規制が難しい生成AIによるディープフェイクに関する質疑が展開。

「チャイルド・ファンド・ジャパン」の武田勝彦氏は「生成AIによるCSAMをなくす活動をしており、こども家庭庁主導のワーキンググループ(WG)には注目している。だが、扱う論点は多岐にわたり、さらに一つ一つの論点に専門性の高い課題がある。論点の優先順位を付け、専門分野の人材を活用し、効率的にできないか」と提言。

落合課長補佐は「リスクの多い課題もあり、WGで議論を進めているが、夏ごろをめどに論点を取りまとめる。専門性の高い論点に関しては担当省庁へ個別に対応を要請していくことで、こども家庭庁の司令塔機能を果たしたい」と説明した。

また、現在、参議院で審議されている「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案」(AI法案)が4月、衆議院で可決される際、附帯決議が盛り込まれ、生成AIのもたらすリスク、特に子どもの画像を使用したものへの対策について言及された。

「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の斎藤恵子氏は「これは大きな意味を持つと思うが、今後、政府が対策を講じる上ではどうか」と問いただし、落合課長補佐は「附帯決議は、AI技術を悪用したディープフェイク、とりわけ児童の画像を使用したものへの対策については各種法令を適用した厳正な取り締まりを求め、被害者の保護、サイト管理者への削除依頼の強化にも言及している。附帯決議に法的拘束力はないが、政府として尊重すべき内容で、各省庁で適切な対応が進められると考えている。WGでも引き続き議論していきたい」と答えた。

斎藤氏は、米国で5月19日にトランプ大統領が署名し、成立した生成AIを悪用したディープフェイクを禁止する法律に触れ、「米国、英国、韓国ではディープフェイクが規制されている。各国の状況も鑑みながら、対応をお願いしたい」と要請した。

このほか、パネルディスカッションでは、こども家庭庁側が2021年8月に策定した「子どもに対する暴力撲滅行動計画」を25年末までに改定していく方針や、24年に「こども・若者の性被害防止のための総合的対策」を策定したことなどを説明。児童虐待、子どもの自殺増加への対策なども議論された。

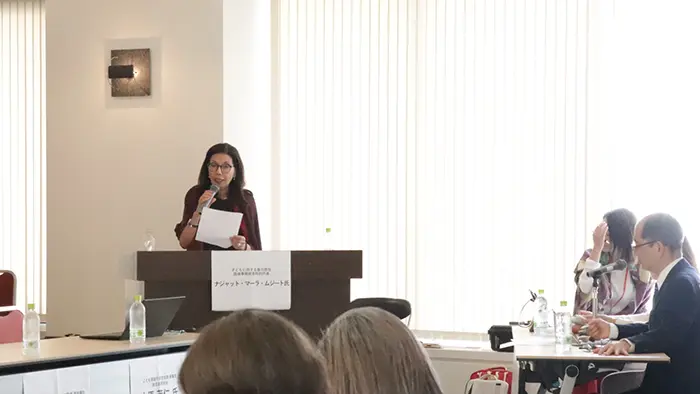

また、パネルディスカッションに先立つ基調講演では、子どもに対する暴力担当国連事務総長特別代表のナジャット・マーラ・ムジート氏が、子どもへの暴力を防ぐ対策について言及。政府主導の取り組みや、地域で多様な関係者が参加する取り組みなど、あらゆる効果的な対策が必要と指摘した上で、「子どもへのあらゆる形態の暴力を2030年限りでなくすという約束を守るために残された時間は、5年もない。私たちは計画から遅れている。子どもたちを守るための投資を進め、今こそ行動を起こす時だ」と呼び掛けた。

【キーワード】

CSAM (シーサム) 「Child sexual abuse materials」の略。「児童性的虐待コンテンツ」「児童性的虐待表現物」などと訳される、子どもの性的な画像、映像。これまで「児童ポルノ」と呼ばれてきたが、快楽を目的とした性的産業の商品であるポルノの概念ではなく、子どもに対する虐待と捉え、国際的に使われている。