昨年度から全学年で単元内自由進度学習に取り組んでいる東京都小金井市立南小学校(檀原延和校長、児童619人)でこのほど、公開校内研究会が行われ、他校の教員ら約60人が参加した。この日に公開されたのは、6年生の算数と家庭科の2教科同時進行の単元内自由進度学習の授業。担当した教諭は、子どもたちが「自分の学びを大切にできるようになったり、自分らしく学ぶ心地よさに気付いたりしてきている」と手応えを感じている。授業後の検討会では、参加者それぞれが見た「子どもの姿」を起点に、単元内自由進度学習について語り合った。

同校では、昨年度から全学年で単元内自由進度学習をスタートさせ、各学年が学期に1回程度のペースで取り組んでいる。

今年度、単元内自由進度学習や生活科・総合的な学習の時間の充実などを図るために、同校では行事の精選や生活時程を見直し、教員の学ぶ時間の確保に努めている。例えば、月曜日は5時間で授業を終え、授業づくりについて学ぶ研究会の時間としている。

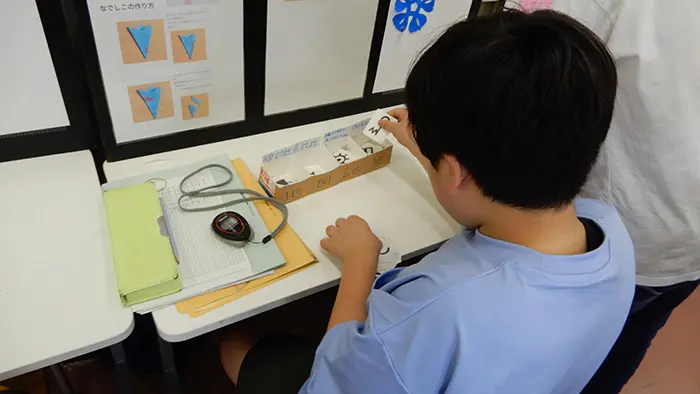

6年生は、5月の連休明けから算数と家庭科の2教科同時進行の単元内自由進度学習がスタート。算数は「対称な図形」、家庭科は「林間学校で使うマイバッグの製作」に取り組んでいる。算数が13時間、家庭科が11時間の計24時間で計画されており、この日公開されたのは、8時間目だった。

同校の村上聡恵教諭は「学期に1回程度のペースで実施することを考え、まず教科のバランスを考えている。なるべくいろいろな教科で単元内自由進度学習に取り組みたい」と話す。

今回、算数と家庭科の2教科同時進行にしたことについては、「算数の図形の単元は子どもたちが手を動かしながら学習を進めていけるため、単元内自由進度学習に向いている。また、算数とは全く違う学習活動を組み合わせたいと考え、進めるスピードに個人差があり、単元内自由進度学習に向いている家庭科の製作活動を組み合わせた」と説明する。

単元内自由進度学習は、家庭科室と、隣り合う会議室を使って行われていた。子どもたちは廊下も含め、好きな場所でどちらかの教科について学んでいる。

例えば、家庭科室前の廊下でマイバッグの製作計画書に取り組んでいたグループ。「水筒と服を入れる袋」「お弁当とお土産を入れる大きめの手提げ袋」など、作りたいバッグをそれぞれが考えている。

ある子は、新聞紙で「これぐらいかな?」と試しづくりをしていたが、はたと「この大きさじゃ、布が足りないかも……」と気付いた様子。しばらくどうしたらいいのか分からずに考え込んでいたが、「〇センチ×〇センチ 何が入る?」などと画像検索をし始めた。

そこからも考え込んだり、布を広げて友達に相談したりしているうちに、「布の大きさを最大限に生かしたい」という方向性に変わっていった様子。ここで、この日は時間切れとなった。

また、家庭科室内では、ミシンで順調に縫い進めている子もいれば、教科書のQRコードやYouTubeを参考にミシンにチャレンジしたものの、うまく縫えなかった子もいるなど、それぞれが試行錯誤していた。

村上教諭は「家庭科に対して苦手意識を持っている子が多い。手縫いでも、ミシンでも、どんな形でもいいので、『自分で作れた』ということを大事にしていきたい」とねらいを話す。

一方、会議室にいる子どもたちの多くは、算数に取り組んでいた。算数の単元内自由進度学習を設計した山口泰代教諭は、「対称な図形」の単元において、直感的に図形を書いて理解していく「インスピレーションコース」と、論理立てて学んでいく「ロジックコース」の2コースを用意。それぞれのコースについて説明した上で、子どもたちは自分がやりたいコースを選択して取り組んでいる。

廊下や会議室内には、それぞれのコースの学習プリントや、触って動かしながら学べる教材などが用意されており、子どもたちは自分のペースで学んでいく。山口教諭は「子どもたちに自分で操作することで、点対称などを理解してほしいと思い、そうした学習環境を整えることを意識した。発展問題も多く用意している」と説明する。

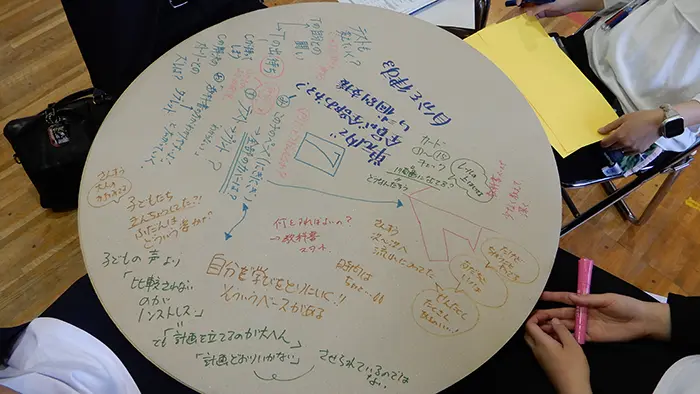

授業後の検討会では、参加者からさまざまな子どもの姿が語られた。「家庭科に取り組んでいた子は、動画を何度も見直しながら、自分のペースで進められていた。一斉授業だと、これはできない。友人にも聞いたりしながら『自分でできた』『自分で解決できた』という感覚が持てたのではないか」「子どもたちが自由進度学習に慣れている感じがした。自分の力量を自分で把握しているように見えた」などの感想が上がった。

一方で「自分で気付いて学んでいる姿はすごいと思ったが、時間内に終わるのだろうかと感じた」「周りに目が向いていて、他の子を助けていたのは良かったが、その子自身の学びを深められていたのか」といった意見も出ていた。

校内研究会の講師を務めた東京学芸大学の佐野亮子講師は、「時間内に終わらない子が出てくるのではないか」という疑問について、「単元内自由進度学習では、クラスで一番しんどいと思われる子に合わせて教材をつくっていくことが重要だ。教材研究では、複数の教科書を見比べて、どの教科書にも必ず載っている課題を必須としてやること。実践を積み重ねていくうちに分かるようになっていく」とアドバイス。

また、単元内自由進度学習の面白さについて、「子どもたちがペースから解放されてバラバラになることで、それまでの『この子って、こういう子だよね』を覆す場面に出会うことがある。子どもが一人で学べる時間にしてあるからこそ、先生たちはその子がその子らしく学べる姿を発見してほしい」と話した。

「子どもたちは単元内自由進度学習を重ねるごとに、自分の学びを大切にできるようになったり、自分らしく学ぶ心地よさに気付いたりしてきているのではないか」と村上教諭。

今の6年生は5年次から単元内自由進度学習に取り組み始めたが、当初は一人で学ぶことに不安を感じている子や、計画通りに学びが進められずに落ち込んだ様子を見せる子もいたそうだ。

「初めはどうしても横並び、友達と一緒を求めがちだった。しかし、経験していくうちに、今はお互いに良い距離感で学び合うことができるようになったと感じている。教員も試行錯誤しながら取り組んでいるが、子どもたちにとってもそれは同じ。だからこそ、『次はこうしたい』『こんなふうに学んでいこう』と、自分で自分の学びを考えるようになってきている」と、子どもたちの変化を語った。

同校では今後も公開校内研究会を開催予定で、次回は6月に4年生の社会と算数の2教科同時進行の単元内自由進度学習が公開される予定だ。