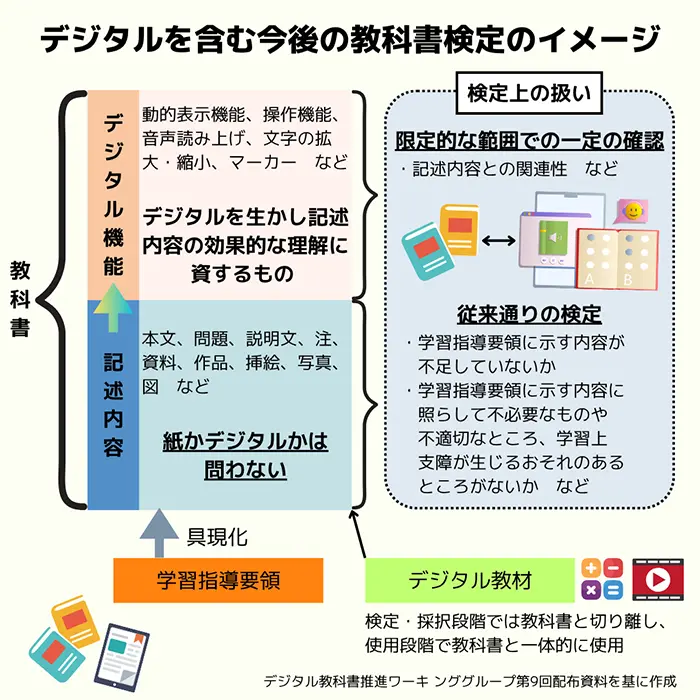

次期学習指導要領の下で行われるデジタル教科書を含めた教科書検定制度について、文部科学省は6月12日に開かれたデジタル教科書推進ワーキンググループの第9回会合で、教科書の形態を問わず、文字や図画などの記述内容を審査することを原則とする論点案を示した。アニメーションや音声読み上げなどデジタル化によって学習上の効果を高める機能については、教科書のデジタル機能として整理した上で、これらの機能については、本文との関連性など限定的な範囲で一定の確認を行う程度にとどめることで、教科書検定の枠組みを大きく変えずに、デジタル教科書や紙とデジタルのハイブリッドな教科書の検定を可能にする。

現行のデジタル教科書は紙の教科書と内容が同一であることから検定の対象となっておらず、文字の拡大や音声読み上げなどはデジタル教科書の機能として捉えている。

論点案ではまず、教科書は学習指導要領に基づいているものの、中には発展的な学習内容や児童生徒の関心に応じた情報なども含まれており、教科書を網羅的に一律に教える必要はないことや、教科書検定制度の目的を確認。次期学習指導要領における教科書は、全ての児童生徒が学ぶべき教科の中核的な概念をつかみやすいものとして、知識を含む内容・分量の精選をしたシンプルで軽いものとし、多様なデジタル教材などと効果的に組み合わせていくべきだとした。

その上で教科書検定は、教科書の形態が紙かデジタルかを問わず、現在の制度と同様に文字や図画などの記述内容を審査することとし、アニメーションや音声読み上げなどの機能は、教科書のデジタル機能として整理した上で、審査では本文との関連性など限定的な範囲で一定の確認を行うにとどめることにしてはどうかと提案した(=図)。

どのようなデジタルコンテンツが教科書のデジタル機能に当たるのかや、具体的な検定方法については、教科用図書検定調査審議会で専門的な見地から検討する。

また、論点案は教科書採択の方法についても言及され、採択事務の負担軽減の例として、デジタル機能を一覧表などで示すことや、採択に混乱が生じないように、あらかじめ実務ルールを作成することなどを挙げた。

この論点案について中川一史主査代理(放送大学教授)は「デジタル教科書と教材の関係に関しては、確かに無尽蔵に音声や動画をデジタル教科書の範疇(はんちゅう)に入れると、検定の面からも関係者の負担感の面からも現実的ではない。一方で学習内容が直結するような音声や動的表示機能に関しては、その他のデジタル教材と明確に区別して考えるべきだ。デジタル教科書はシンプルで軽いものという方針に異論はないが、デジタルであるメリットをしっかり見極めて、教科書のデジタル機能として、音声や動的表示機能の一部として整理していくべきだ」と指摘した。

岡本章宏委員(教科書協会デジタル化専門委員会委員長、教育出版ICT事業本部本部長)は「発行者としてはスケジュールが気掛かりだ。仮に2030年から使用を開始するとした場合、28年に検定が行われる。そうすると27年が制作の年となるが、制作をするには企画が必要で、多くの発行者が何を作るのかを考えるのはその前年度に行う。今25年度の前半が終わろうとしているので、半年くらいしか時間的猶予がない」と、早急に議論をまとめ、方針を示すよう求めた。

自治体ごとなど、小中学校の教科書採択がある程度の地域を単位にして行われる仕組みについて、阿部千鶴委員(横浜市立荏田南小学校校長)は「なるべく小さなエリアで採択ができると(教科書の)良さが生きて、やがて全体のデジタルの使用率が上がっていくことにもなるのではないか」と提案。

これに対し堀田龍也主査(東京学芸大学教職大学院教授)は「次の学習指導要領の検討では、教育課程を弾力的に運用できるように各学校で授業時数を工夫し、弾力的な運用ができるような方向に向かっている。そうなったときに、その地区が広域採択で同じ教科書でいいのかどうかということについては、議論が必要だ。個々の児童生徒の特性に応じて、認められれば個別の教育課程を提供することも検討されている。もしそうなった場合に、特別な対応をする子たちに(他の児童生徒と)同じ教科書でいいのかということも、議論の余地がある」と応じた。

【キーワード】

教科書検定制度 小学校、中学校、高校の教科書は、民間の教科書発行者が著作・編集し、文部科学省で学習指導要領に沿った内容であるかなどを審査し、合格したものが、教科書として使用を認められている。著作・編集を民間が行うことで創意工夫を促しつつ、教科書の質を担保する狙いがある。