SNSやオンラインゲームなどを通じて青少年がトラブル、犯罪に巻き込まれるケースが懸念されることから、学校が夏休みに入る時期に対策を強化しようと、政府の「青少年の被害・非行防止全国強調月間」が7月1日にスタートした。期間は31日まで。こども家庭庁を中心に集中的な啓発活動を進める。最重点課題には「インターネット利用におけるこどもの性被害等の防止」を掲げており、同庁ホームページでは、有識者らによるリモート後援会・座談会を公開している。

同月間は2024年度までの「青少年の非行・被害防止全国強調月間」から名称を変更し、被害防止に力点が置かれている。1979~2010年度は「青少年を非行から守る全国強調月間」として実施され、10年度からは非行防止に加えて児童買春や「児童ポルノ」といわれていた性的画像の被害なども重点課題に加えられ、継続してきた経緯がある。

今年度の最重点課題である「インターネット利用におけるこどもの性被害等の防止」については、SNSやオンラインゲームを通じて面識のない者と連絡を取り合い、性的な画像やプライバシー情報を送信してしまうことで、トラブル、犯罪に巻き込まれるケースへの対策を掲げる。

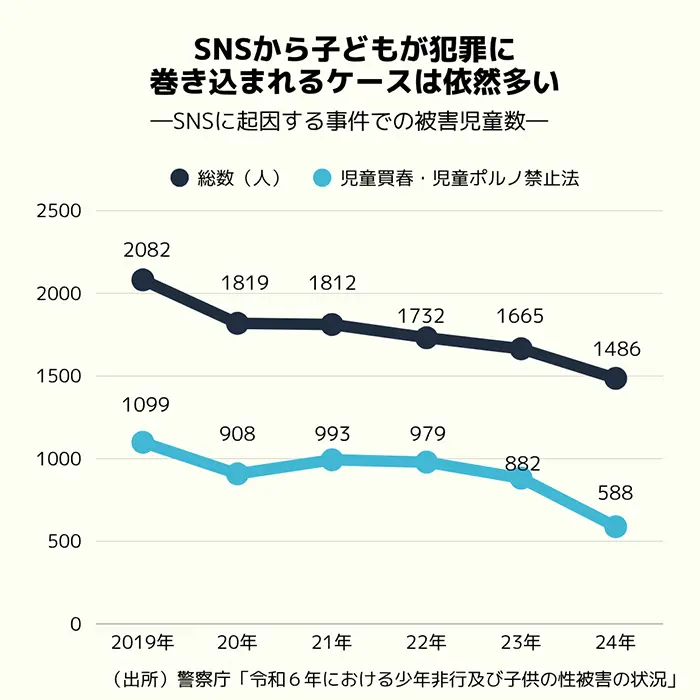

こども家庭庁成育局安全対策課は「子どもの性犯罪被害は高水準で推移している」と懸念を示す。警察庁の統計では、SNSが原因で被害に遭った18歳未満の子どもは、24年は前年比179人減の1486人で、ここ10年では最少だが、依然として多い状況。児童買春・児童ポルノ禁止法に関わる被害がおよそ4割に上っている。

強調月間では、自立して主体的にネットを活用できる能力向上▽フィルタリングなど技術的手段による保護▽親子のルールづくり、啓発などによる教育的手段による保護――といった観点を対策のポイントとして挙げている。集中的な啓発のほか、民間団体、事業者による違法情報の自主的な削除、サイバーパトロールを支援する。

このほか、重点課題には、①有害情報への適切な対応②薬物乱用対策の推進③不良行為および初発型非行(犯罪)等の防止④再非行(犯罪)の防止⑤重大ないじめ・暴力行為等の問題行為およびその被害への対応――の5項目を掲げる。「不良行為および初発型非行(犯罪)等の防止」では、初めて「闇バイト」「オンラインカジノ」を具体的な課題として掲げ、犯罪であり、違法性があることを周知していくという。

リモート講演会・座談会は事前録画した6人の講演とオンライン座談会を配信。基調講演を行った玉田和恵・江戸川大学教授をコーディネーターに5人の講師が議論した動画がこども家庭庁ホームページから閲覧できる。