個のニーズに応じた特別支援教育の充実に向けて、文部科学省は、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒を対象とした通級による指導について、次期学習指導要領の実施に合わせて、必要がある場合には各教科の指導も行えるようにする方針を示した。7月4日に開かれた中教審教育課程企画特別部会で提案された。通級による指導の授業時間数の上限の見直しも視野に入れている。

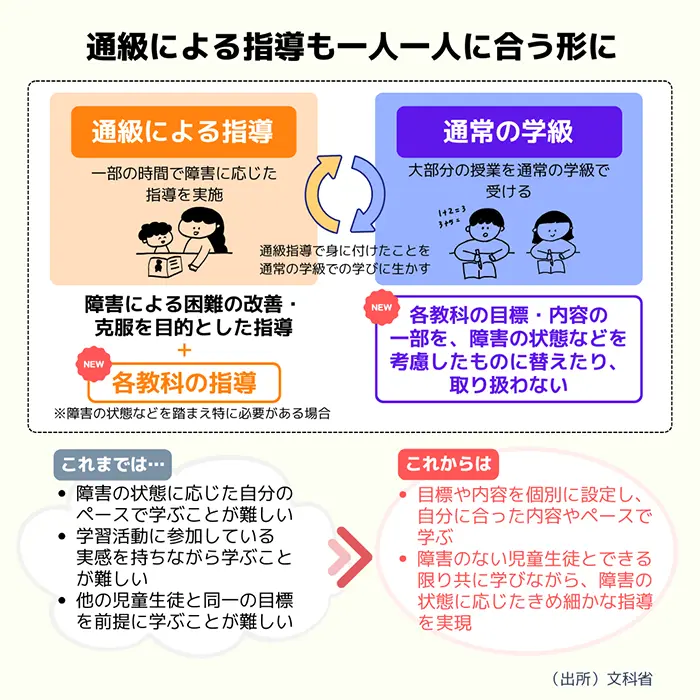

通常の学級に在籍している障害のある児童生徒は、障害のない子どもと同一の目標や内容で各教科の学習に取り組むことが前提とされており、特別支援学校における「自立活動」の内容を参考に目標・内容が設定され、障害による困難の改善・克服を目的とする通級による指導では、各教科についての教育課程上の特例的な取り扱いができないなど、障害の状態に応じたきめ細かな指導を実施していく上で課題があった。

そのため文科省では、通級による指導において障害の状態などから特に必要がある場合には、障害による困難の改善・克服を目的とした指導に加えて、各教科(高校は教科・科目)の指導を行えるようにする。例えば、難聴の児童生徒に対し、外国語のリスニングの指導を行うことなどが想定されている。

通級による指導は年間280単位時間、週当たり8単位時間までが標準とされているが、この上限の見直しも検討。各教科の指導にあたっては、各教科の目標・内容の一部について、障害の状態などを考慮したものに替えたり、取り扱わないこととしたりする教育課程の編成も認める。

通常の学級で障害のない児童生徒とできるだけ一緒に学びながら、障害の状態などに合わせて目標や内容を個別に設定し、自分に合った学びができるようにする。

この提案に対し、特別部会の野口晃菜委員(UNIVA理事)は「(通級による指導は)自立活動に限定しているため、例えば学習障害のある子にソーシャルスキルばかり指導してしまうミスマッチも起きている。今後は学校長の判断で柔軟に運用できるような体制を整えて、教科も含めて子どものニーズに応じた内容を扱えるようにする今回の提案に賛同したい」と評価した上で、自立活動の目的や内容の見直し、障害の有無にかかわらず多様な子どもを前提とした教室環境の整備を進める必要性などを挙げた。

一方で戸ヶ﨑勤委員(埼玉県戸田市教育委員会教育長)は「通級でも教科指導を行っていくということは賛成だが、他校通級で行うのは難しさを感じている。巡回指導による指導を広げていくことなども考えられるが、できるだけ多くの学校に通級指導教室を設置できるように、国や都道府県の働き掛けが重要だ」と、通級による指導の課題を指摘した。

【キーワード】

通級による指導 通常の学級に在籍している障害のある児童生徒に対し、障害によって生じている学習面や生活面の困難を克服するために実施される特別な指導。現在は各教科等の授業は通常の学級で受けつつ、自立活動の内容を参考にした指導が行われている。小、中学校に加えて2018年度からは高校でも始まった。