学習指導要領の改訂に向けて、中教審の教育課程部会は7月9日に開いた第134回会合で、次期学習指導要領の基本的な方向性を検討している教育課程企画特別部会の下に、「総則・評価特別部会」と各教科などのワーキンググループ(WG)を設置することを了承した。特別部会では秋ごろまでに議論の取りまとめをする予定で、先行してWGを設置しておくことで、取りまとめが出た後にスムーズに各教科などの具体的な議論に移行できるようにする。

教育課程企画特別部会ではこれまでに10回の会合を開き、中核的な概念に基づく学習指導要領の目標・内容の一層の構造化を進めることをはじめ、小学校の「総合的な学習の時間」で情報活用能力を育む領域を確保したり、中学校の技術・家庭科を2つの教科に分離して、技術分野の各領域で情報技術の関連を強化する方針などを検討している。また、教育課程の柔軟化に加えて、不登校児童生徒や特定分野に特異な才能を持つ児童生徒を対象にした特別の教育課程の新設も打ち出した。

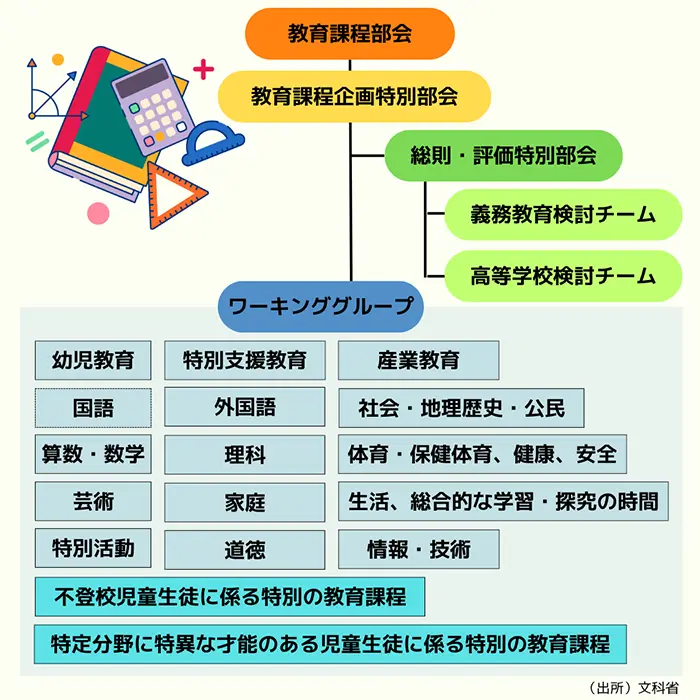

こうした特別部会での議論を踏まえて、各学校段階や各教科・科目などの改訂の方向性を具体的に検討していくために、教育課程企画特別部会の下に総則・評価特別部会と各教科などのWGを設置する。前回の改訂では、小、中、高校の学校段階ごとに部会を設置していたが、今回は総則・評価特別部会の中に「義務教育検討チーム」と「高等学校検討チーム」を設けて、校種に固有の審議事項は各検討チームで議論を行う。幼児教育、特別支援教育については、幼稚園教育要領や特別支援学校学習指導要領の改訂に関する専門的な検討が必要なことから、個別のWGとした。

WGの構成では、中学校の技術・家庭科を2つの教科に分離した上で、技術分野で情報技術をより深く学ぶ方向性となったことを受けて、家庭科は「家庭WG」で、技術は高校の情報科と一体的に検討するために「情報・技術WG」でそれぞれ議論。小学校の総合的な学習の時間でも情報活用能力を育む領域が加えられるため、「生活、総合的な学習・探究の時間WG」との連携も視野に入れる。

新設される予定の不登校児童生徒や特定分野に特異な才能を持つ児童生徒の、特別な教育課程の具体的な運用を検討するWGも置くことにした。

まだ教育課程企画特別部会の議論が続いているタイミングでWGなどを設置したことについて、奈須正裕部会長(上智大学総合人間科学部教授)は「前回の改訂では企画特別部会の取りまとめの後に専門の部会やWGを立ち上げる手続きを取ったために、秋や冬になってから議論が始まったということがある。今回は各教科について中核的な概念に基づく構造化という、大きな課題の検討をお願いすることになると思う。そのためにも審議時間をしっかり確保する必要がある」と話し、秋ごろまでに予定されている教育課程企画特別部会の取りまとめの後、各教科などの議論が速やかにスタートできるように、先行して体制づくりに着手する考えを説明した。

【キーワード】

学習指導要領 全国のどの学校でも一定の教育水準を保てるように、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準。おおむね10年に1度のペースで改訂が行われる。各教科などで学ぶ内容や目標、授業時数の取り扱いなどが決められており、教科書も学習指導要領をベースに作成される。