小学校も含め、出題される全教科がCBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)で実施される予定の2027年度の全国学力・学習状況調査について、文部科学省は7月14日に開かれた専門家会議とワーキンググループの合同会議で、27年4月12~23日の2週間の間に、日程調整をした上で実施することを提案した。26年度の全国学力・学習状況調査は中学校英語でCBTが導入されるが、英語4技能のうちの「話すこと」はネットワークへの負荷などを考慮して同4月24日~5月29日の期間内に分散して実施する方針も示した。教育委員会や学校での全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた課題分析を促進するため、デジタル庁が作成した分析ツールのイメージ案の検討も行った。

今後の全国学力・学習状況調査は、26年度については中学校の英語がCBTで行われ、27年度以降は小学校と中学校の全教科でCBTを導入する計画となっている。

26年度は、中学校の英語以外の教科は4月23日に実施。中学校英語は4技能のうち、「聞くこと」「読むこと」「書くこと」については、同4月20~23日のいずれか1日で実施し、24日を予備日とする。

「話すこと」は、他の調査と比べてネットワークの負荷が大きく、調査を行う教室内で少人数に分けるなどのオペレーションの工夫も必要になることから、同4月24日~5月29日の期間内で分散して行う。このうち、全国値の算出の対象となるのは4月24日に実施する学校で、期間内でそれ以外の日程に行う学校の調査結果は参考値として扱うが、学校外での実施もできるようにする(=表)。

中学校の国語と数学の問題・正答例は4月23日に、英語の「聞くこと」「読むこと」「書くこと」の公開問題とその正答例は同24日にそれぞれ公表。「話すこと」の公開問題とその正答例は5月29日に公表する。

今年秋ごろをめどに、同省が開発したCBTプラットフォームであるMEXCBT上で中学校英語のサンプル問題に取り組めるようにする。

また、27年度の全国学力・学習状況調査は27年4月12~23日の間に、事前に日程調整をした上で、教科調査、児童生徒質問調査を行う。同4月26~30日を後日実施期間とする。

これらの日程案について専門家会議の冨士原紀絵委員(お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授)は「英語の『話すこと』は5月29日まで続く可能性があるとなれば、学校の先生たちの調査に関わる期間が長くなる。長期間、関与し続けることは先生方を楽にするのか、むしろプレッシャーになるのか、そういった感触が分からずに日程を長期化することについて、後で現場でのフォローアップを希望する」と要望。

髙瀬智子委員(東京都福生市立福生第一小学校長)も27年度の日程案について「始業式は全国いろいろな日程で始まるが、後ろ倒しにする地区もあると聞いている。4月12日というのは、学校としてはかなり早い日程で、まだ学校が立ち上がりきれていない、担任とも顔合わせをしたばかりのような日程だと感じる。日程は今後調整するということだが、おそらく12~14日辺りはなかなか希望する学校が少なく、後半の日程の希望が増えるのではないかと予想する」と話すなど、日程案に対する懸念の声も上がった。

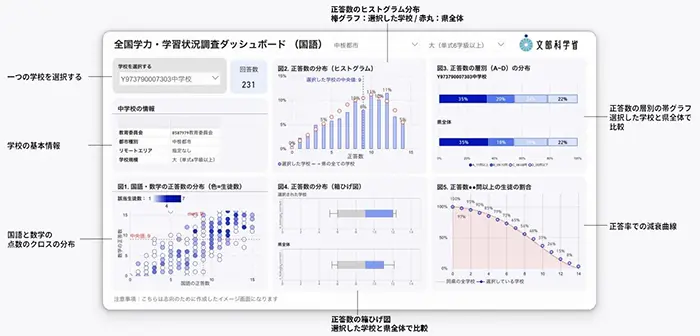

この日の会合では、全国学力・学習状況調査の結果を地域や学校ごとに簡単に可視化できるダッシュボードのイメージを、デジタル庁が説明した。

現在、文科省では市町村教育委員会に各学校の全国学力・学習状況調査の結果を送っているが、膨大な量のデータとなり、教育委員会で独自の分析をする作業も煩雑だった。専門家会議では、全国学力・学習状況調査の結果を各自治体、学校で主体的に分析することを支援する方針を示しており、文科省が教育委員会や学校の負担軽減になるように、デジタル庁の協力を得てプロトタイプとして制作した。

イメージでは、教科の調査や児童生徒質問調査の結果をグラフなどで可視化できる。地域の学校ごとに都道府県の平均と比較することのほか、正答数の分布を見たり、児童生徒質問紙の回答と教科調査の正答数の関係を調べたりすることも可能だ。

このイメージについて斉田智里委員(横浜国立大学教育学部教授)は「(児童生徒質問調査の)『授業が分からない』という回答と正答率の関係が散布図のようになっていて、散布図上の点をクリックするとどの生徒なのかが分かれば、指導の改善にかなり効くと思う」と提案した。

一方で川口俊明委員(福岡教育大学教育学部准教授)は「ITリテラシーの壁はこれで下がるが統計リテラシーの壁は下がるわけではない。統計リテラシーやデータ解釈のリテラシーをどうやって高めていくかを今後考えていかなければいけない」と指摘した。

耳塚寛明座長(お茶の水女子大学名誉教授)は「今回のはデジタル庁が試行的に作成したものだ。デジタル化の大きな可能性とともに、どういう点をこれから詰めていかなければいけないかも見えてきた。教育委員会はともかく、学校現場にどのくらい分析への関心や動機付けが育っているかという点は一抹の不安も感じた」と話した。

文科省では今後、教育委員会や学校現場の意見も聞きながら、プロトタイプを改良していく考え。

【キーワード】

CBT コンピューターを使用した試験方式。動画や音声など、紙のテストではできないコンテンツを活用した出題ができたり、解答状況によって次に出す問題を変えたりすることが可能で、解答データの集計や分析も紙に比べて早く処理することができるため、さまざまな試験で活用の可能性が模索されている。