厳しさを増す夏の暑さが子どもたちの外遊びにどう影響しているか、医師や医療関係者による「医師たちの気候変動啓発プロジェクト」が7月15日、調査結果の発表会を開いた。3~9歳の子どもを持つ保護者は7割が外遊びをさせたいと思っているが、2024年の夏休みでは、外遊びは「週1~2回」が4割で、「ほぼ毎日」と「週3~4回」を合わせた割合を上回った。発表会に登壇したタレントの横澤夏子さんも「子どもたちを公園に連れて行きたいが、朝9時台でも暑くて無理。8時がぎりぎり」と母親としての苦労を話した。

同プロジェクトは、医師、専門家の立場から気候変動と健康の関係について啓発活動をしている。この日は都内会場で「“外で遊べない夏” 親たちの声に関する調査発表会」を開き、東京科学大学未来社会創成研究院の藤原武男教授、東京大学未来ビジョン研究センターの江守正多(せいた)教授が調査結果を報告し、課題と対策についてコメントした。

同プロジェクトと東京科学大学未来社会創成研究院は6月20~23日、3〜9歳の子どもを持つ全国の保護者を対象に、インターネットによる「夏の暑さによる子どもの外遊びの変化に関する実態調査」を実施。800人から有効回答を得た。

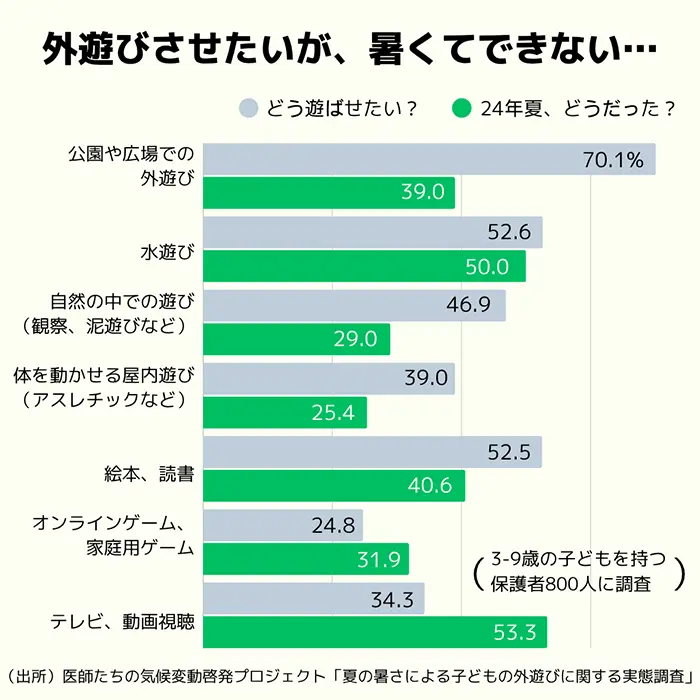

調査結果では、保護者の70.1%が「公園や広場での外遊び」をさせたいと回答したが、24年に夏休みに子どもがしていたのは「テレビ、動画視聴」が53.3%で最多。「水遊び」「ブロック、粘土、お絵描き」「絵本、読書」に次いで外遊びは39.0%で、理想と現実のギャップが顕著となった。

24年の夏休みの外遊びの頻度は「週1~2回」が39.7%で最多。一方、それよりも多い頻度の「ほぼ毎日」(16.0%)と「週3~4回」(21.5%)を合わせても37.5%。その他、「月2〜3回」10.6%▽「月1回程度」4.2%▽「覚えていない」7.9%――という結果となり、「週1~2回」以下で半数を超えている。一方、屋内での遊びは「ほぼ毎日」が56.7%で過半数を占め、「週3~4回」18.8%▽「週1~2回」13.3%――などだった。

また、子どもの外遊びでの対策(複数回答可)は、「水分補給」72.1%▽「帽子・薄手の衣類」58.2%▽「暑い時間を避ける」54.2%▽「頻繁な休憩と体調観察」47.6%▽「日陰、ミストの活用」30.1%――という回答が並んだ。

調査結果を踏まえ、藤原、江守両教授に3児の母でもある横澤さんを交えたトークセッションを開催。横澤さんは「最近は都内のプラネタリウムを探し回っている。公園はお日さまが出ていたら行けない。朝早めに行っても滑り台が熱過ぎて触れない。手の甲で触ってやけどするくらい。保育所から、暑過ぎてプール遊びが中止という連絡がある」と最近の状況を吐露した。

藤原教授は「子どもは自分で暑いと言えないまま症状が出てしまうので、周りの大人が気を付けないといけない。また、晴れていなくても湿度が高いときは熱中症のリスクが高まる」と指摘しつつ、「危険性に対する認識、対応力を育て、ストレス発散など子どもの発達段階で外遊びは重要」と強調。

江守教授は「暑くなる原因は気象パターン、都市部のヒートアイランド現象もあるが、地球温暖化が記録的暑さに大きく関わっている。温暖化対策は社会の仕組みを変えることが必要。個人にできることは、それを意識して行動し、発信すること」と訴えた。横澤さんは「外で遊べない夏は危険な状態。温暖化対策について発信していきたい」と意欲を見せた。