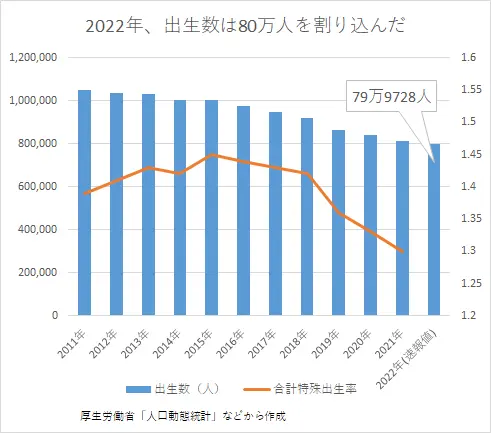

本紙2月28日付でも報じられているように、厚労省は昨年の出生数(速報値)が初めて80万人を割ったことを発表した。記事にあるように、国立社会保障・人口問題研究所が2017年に行った日本の将来推計の「中位」の予測では出生数が80万人を割る2033年。想定より11年も早く出生数減少が進んでいることになる。2015年には出生数が前年より増加したものの、その後は出生数が急激に減少している(グラフ参照)。

第2次ベビーブーム世代が40代後半となって親となる世代の人口が減少していることに加え、合計特殊出生率(15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの)も下がったことが、出生数急減をもたらした。今後、国の政策や社会状況の変化で合計特殊出生率が再度上昇することはありうるが、移民の大量受け入れでもない限り、親世代の人口減少は今後も続いていく。当面、出生数減少の継続は不可避だ。

このように少子化が進むことで、学校にはどのような影響が生じると考えられるだろうか。

小中学校に関しては、地域による違いが顕著になるものと考えられる。少子化は全国で均等に進むわけではなく、都市部への人口集中も並行して進むと考えられることから、過疎地域ほど早く進むと考える必要がある。過疎地域ではこれまでも学校の小規模化や統廃合が進んでいるが、こうした傾向は今後も進むはずだ。他方で、都市部においてはおおむね少子化はゆっくり進むので、当面は、子どもが減った地区から学校の統廃合を検討することで十分ではないか。

過疎地を中心に、学校教育に関してさまざまな課題が生じるものと考えられる。

第1に、児童生徒が大人数で学習する機会の確保である。統廃合を進めたとしても学校の小規模化は避けられず、授業での意見交換、学校行事での集団活動等、大人数での学習の機会を学校単独で実施することが困難になっていく。複数の学校をオンラインで接続した協働学習の実施、交流学習や学校行事の共同開催のための交通手段の確保等が重要となるだろう。他方で、少人数指導はしやすくなるので、児童生徒数が減っても教員数をある程度維持して少人数指導の充実を図るべきだ。

第2に、教員の配置である。特に中学校においては、9教科(対応する教員免許は10種類)の授業を実施する必要があり、教員の配置が課題となる。すでに一部の地域では、小中一貫校を設けて教員が小学校と中学校計9学年分の授業をうまく分担したり、時間数の少ない教科の教員が複数の学校の授業を受け持ったりと、工夫している例が見られる。非正規教員に依存し過ぎず、正規教員がうまく業務を担当できるよう工夫することが求められる。もちろん、教員が複数の教員免許を取得しやすくすることも重要である。

これら以外にも、地域住民の減少による地域との連携の困難さや、人口減少を補うための外国人受け入れに伴う外国人児童生徒の教育の問題等が生じることが考えられる。

高校や大学に関しては、学校の生き残り競争が激しくなるだろう。少子化が進めば、高校や大学への入学者の減少につながり、各学校が入学者を確保することが困難となる。公立学校は統廃合が進み、私立学校は独自の特色を出そうとするだろう。授業料を割安にしたり奨学金を充実させたりするなど、費用面での競争が激化することになるのかもしれない。費用面での競争は、人件費削減に直結しやすく、教員の労働環境が過酷さを増し、教員の確保も難しくなる可能性がある。なお、高校や大学の入試が受験生にとって入りやすいものとなれば、塾や予備校への影響も大きいと考えられる。

大学の教員養成教育にも影響が及ぶだろう。少子化が進めば、教員の必要数は減り、大学における教員養成教育は縮小すべしという話になる可能性がある。少子化が進むなら、子どもへの教員に関する仕事は減っていくのは当然だと思われるかもしれない。だが、実際には教員の負担の大きさが問題になっているように、そもそも業務に比して教員の数は不足していた。安易に教員を減らし教員養成教育を縮小する方向ではなく、少子化でできるはずの余裕を教員の負担の適正化のために使うことが検討されるべきだ。

社会環境の激変を避けるためにも、少子化を止める策を検討することは重要である。しかし、当面は子どもの数が減り続ける状況を変えることは事実上不可能だ。こうした状況に合った学校の在り方を、私たちは考えていく必要がある。