北欧映画の配給や映画を観て対話するワークショップ・プロジェクト「kinologue(キノローグ)」を主宰する筆者が出合ったフィンランドの映画教育と、そこからヒントを得て取り組んでいる実践を紹介したい。

「映画教育」というと、映画の作り方や見方を学ぶものと思われるだろうか。しかし、筆者が出合ったフィンランドの映画教育は、「映画を学ぶ」のではなく「映画を通して学ぶ」ものだった。

「フィンランドで見つけた『学びのデザイン』」(2011年/フィルムアート社刊)に掲載されていた「koulukino(コウルキノ)」(フィンランド語で「学校映画」の意味)というNPOを訪問したのは2011年の夏。当時、映画配給・宣伝の仕事に長年携わっていた筆者は、青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラムを受講した直後で、映画とワークショップの結び付きを模索していた。

コウルキノは02年設立、スタッフ3~4人というフィンランドらしい小さなNPO。学校での映画鑑賞や、映画を題材としたメディア教育の普及を目指し、年齢や学年に適した映画のリストや鑑賞前後の学習に必要な教材をウェブサイトで無料公開している。

教材は、教育や映画の専門家の協力の下、1本当たり約1000ユーロ(約14万円)で制作されている。制作費や運営費はフィンランド教育文化省からの補助金で賄う。フィンランドでは多くの教員が教材を自作する。そのため、映画教材も学年別に開発され、さまざまな科目に展開しやすいトピックを取り入れるなど、教員たちの教材制作を支援するようにできている。

コウルキノの教材の特徴は、表面的なメディアリテラシーよりも、映画の背景や文脈を重視して広がりがあることだ。映画を「観る」ことは、未知の世界に通じる「扉」を開けること。未知の世界への興味をかき立てると同時に、自分がいる世界をあらわにもする。映画から得たそんな感覚を言語化して他者と共有することで、他者だけでなく、自分に対する理解も深まっていく。「扉」は「鏡」にもなっていくのだ。映画は「観る」だけで終わらない。これこそが、筆者が求めていた気付きだった。

コウルキノ訪問の2カ月後、kino(ドイツ語で映画)でdialogue(対話)するワークショップ・プロジェクト「キノローグ」を立ち上げた。映画を一緒に観た後に、提示したテーマに基づいて対話をする活動だ。ここでは、映画に関する知識は必要ない。むしろ映画からどんどん離れていくことが望ましい。対話をするうちに、1本の映画が、観た人の「自分事」になっていく。「自分事」になるとは、自分と向き合い、自分の事として受け止めることであり、その過程で気付きがあり、学びがある。

学ぶことは、変わること。キノローグは、映画を通じて大人が学び、変わる場なのだ。

コウルキノの教材を使ったり、独自の手法を取り入れたりしたワークショップを、これまで世界各地で40回ほど開催した。13年には、『かもめ食堂』の撮影場所となったヘルシンキのカフェでワークショップを行った。映画を観た後、「自分にとってのソウルフードとは?」というテーマで、さまざまな国の人たちが語り合う豊かな場となった。

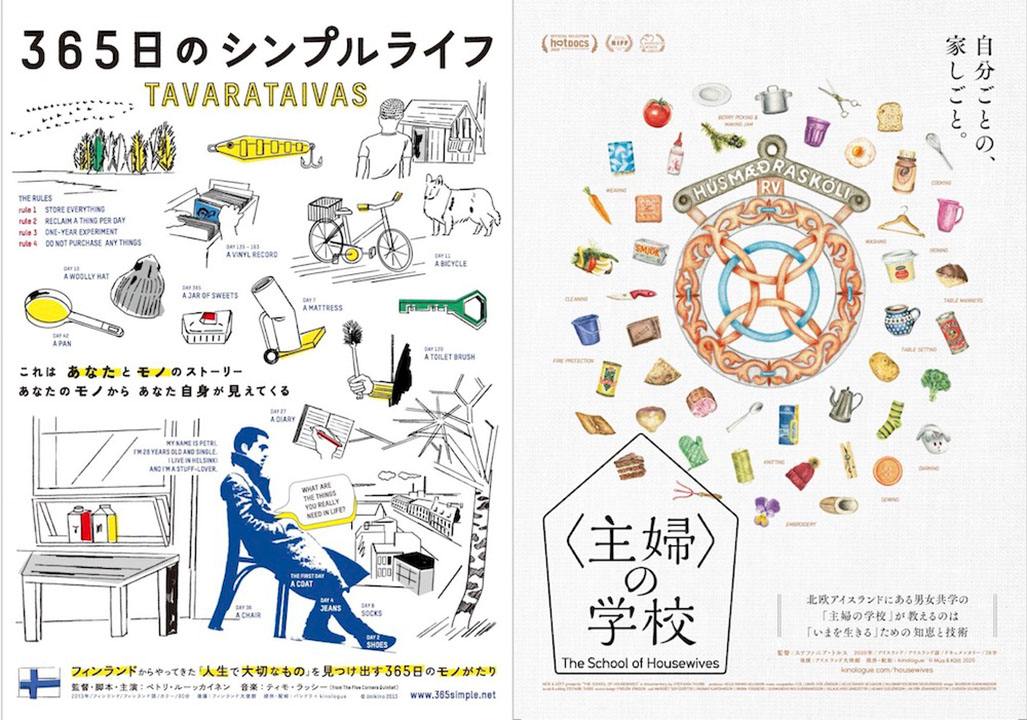

14年からは、キノローグの理念に適した映画を北欧で探し、日本で配給している。昨年公開したアイスランド映画『〈主婦〉の学校』が6本目となった。1本目のフィンランド映画『365日のシンプルライフ』は、コウルキノのオススメの1本だった。作品としての評価が高いという意味での“良い映画” よりも、「自分事」にできる“余白のある映画”がキノローグには適している。北欧映画には、そんな余白がある。そこに魅せられてきた。

映画は、「観る」だけで終わらない。創発的なコミュニケーションを生み出すメディアである。それに気付かせてくれたのがフィンランドの映画教育だった。そして今、ワークショップと配給という、映画を通じた新たなスタイルの学びの場をつくる原動力となっている。ワークショップの内容など詳しくは、キノローグのサイトをご覧いただきたい。