子供たちの多様化が進む中、特定分野に特異な才能を持つ「浮きこぼれ」の子供たちにも注目が集まっている。米国では古くから、こうした「ギフテッド」と呼ばれる子供たちのための学校教育プログラムが用意されている。米国・南カリフォルニアに住む教育関係者で、息子が現地公立小のギフテッド・プログラムに参加する大石貴子氏が、米国のギフテッド教育についてリポートする。(全3回の第1回)

日本の先生から「ギフテッドの子供には出会ったことがない」という声をよく聞きます。日本では、ギフテッドという言葉が一人歩きしており、宇宙飛行士や世界レベルの音楽家、ノーベル賞を受賞するような天才でなければギフテッドではないという偏った認識があるように思います。

米国では約6%の子供がギフテッド・プログラム(正式名称はGifted and Talented Education Program)に参加しているといいます。6%ということは、大体40人に2人の割合なので、1クラスに1人か2人、ギフテッドの特性を持つ子供がいてもおかしくありません。米国では、ギフテッドの特性を持つ子供は、どこのクラスにもいる普通の子供たちだと捉えられているのです。

筆者は、ニューヨーク市立大学大学院への進学をきっかけに、米国に住み始めました。今では、ロサンゼルスから車で1時間南下したあたりにあるオレンジ郡タスティン市というところで、教育やアートに携わる仕事をしながら子育てをしています。

この秋には日本の保護者や教育関係者に向けて「ギフテッド教育in南カリフォルニアZoom講座」を行いました。きっかけはこの夏、日本からカリフォルニアに越してきたギフテッドの小学生の家族から聞いた話でした。その子は、軽度の発達障害のあるギフテッドで、日本の学校でうまくやっていくのが難しく、相談したスクールカウンセラーや臨床心理士から「彼には日本に居場所がないので、海外に行った方がいい」と勧められたといいます。

専門家が子供に対して「日本に居場所がない」と伝えざるを得ない状況に、筆者は危機感を覚えました。筆者の息子も米国でギフテッド・プログラムを受けており、何かできることがあるなら力になりたいと思ったことが、この講座を始めたきっかけです。

近所の公立の小学校に通う息子は、小学2年時の担任に「ギフテッドの可能性があるから試験を受けてみては」と打診されました。成績も特に良いわけではなかったので、驚きました。その当時の担任の先生は、ミス・シャローン・マエダという日系人の方で、筆者の学区のギフテッド教育プログラム作りを手掛けた方であり、ギフテッド専門の学校(Tustin Memorial Academy)の元校長でもありました。

ミス・マエダは、ギフテッドの特性のある子は必ずしも成績が上位ではないことや、ギフテッド・プログラムはどういうものなのかを、私たち親子に丁寧に解説し、息子が試験を受ける背中を押してくださいました。息子は小学3年生でギフテッドのプログラムの試験を受けたところ、合格しました。

この記事を書くにあたって、ミス・マエダに直接お話を伺う機会を得ました。ミス・マエダは、ギフテッド教育に25年間携わっているカリフォルニア州オレンジ郡のギフテッド・アンド・タレンテッド・プログラムの評議員会のメンバーでもあります。彼女は、ギフテッド教育の指導法を教師に指導する立場であり、15年ほど前には、まだギフテッド教育のプログラムがなかったアリゾナ州のブラック・キャニオン学区で、ゼロからプログラムを立ち上げる事業のコンサルタントも手掛けたそうです。

米国のギフテッド教育の歴史はとても長く、19世紀ごろには始まっていたといわれています。ギフテッド教育の公教育での扱いは、州、学区、学校ごとにそれぞればらつきがあります。ここでは、筆者の住む学区(Tustin Unified School District)のギフテッド・プログラムを例にご紹介します。

ミス・マエダは、ギフテッド教育プログラムを作るには5つのステップがあると言います。1つめはギフテッドの子供の識別(Identification)です。この識別を行うのにまず必要なのは、特性の理解と認定テストになります。

ギフテッドの子供は、その特性についての知識がないと見分けにくく、見過ごしやすいとされています。例えば、こんな子はクラスにいないでしょうか。

このようなギフテッドの子はとても多いようです。ギフテッドには特性があり、その特性故に、従来の学校の仕組みの中ではうまくやっていきにくいためです。

筆者の住む学区のギフテッド・プログラムでは、ギフテッド教育のゴールをこのように保護者に説明していました。

息子が受験したギフテッド・プログラムのテストの内容は、先生からの推薦状、家庭や学校での活動例の親からの報告、ギフテッドの特性チェックリスト、通知表、ワークサンプル(教師が子供と対面で子供の思考方法を測ったもので保護者には知らされない)、認知力テスト(Cognitive Abilities Test)となっていました。先生方は「このテストは勉強しても仕方がないので勉強しないで。緊張は良くないのでプレッシャーをかけないように」と保護者に声掛けをしていました。

日本では、ギフテッドについて語られる時、知能テストについて言及されることが多くあります。米国ではギフテッドの判定には、知能テストではなく認知力テストを使用し、そのテストを受けて上位何%であるかが選考の基準となるようです。認知力テストには主にOtis-Lennon School Ability Test (OLSAT)、Cognitive Abilities test (CogAT)、Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT)などがあり、いずれも知能テストのWISCとは異なるものだということです。

テストの選考は、認知力テストの結果と同時に、ギフテッドの特性と、先生や保護者からの活動例の報告を重要視しているようです。特性チェックリスト=図表=にあるような特性は、将来、特異な才能を発揮する人の幼少期によくある特性なのだそうです。これは、テスト申し込み時に、保護者がこのチェックリストで「たまにではなく、常に見られる特性」にチェックを付けて提出するようになっていました。

特性を読んでみると「学習に対する強いモチベーションがある」「飛び抜けた記憶力がある」などプラスの側面があるのに対し、「体制に従わない非協調主義者」「一人で勉強・作業したいという強い希望がある」「教室の毎日のルーチンに抵抗する」「権力のある人に対しても意見を持ち、抗議したりする」など、先生の理解がないと、子供たちの学校生活が難しくなるであろう特性も並び、どうしてギフテッドの子供たちに不登校が多いのかを示唆しているかのようです。

ギフテッドの特性のある子を見抜きにくいのは、そのイメージとは反して、必ずしも優等生タイプではないということではないかと思います。ギフテッドは、批判的思考や、既成概念にとらわれない考え方や発想が得意であるといわれています。必ずしも先生の指示を聞く従順でお手本のような児童生徒ではないことは、その特性を見ても明らかだと思います。また、成績優秀者が必ずしもギフテッドだとは限らないし、ギフテッドが必ずしも成績優秀とは限りません。

筆者の学区では、ギフテッドと優等生は別の支援があります。例えば、ギフテッド教育は小学校3年生からしか始まりませんが、小学校低学年の成績優秀な子供たちには、ギフテッド教育とは別に、教室内でニーズに即した違う課題を与えられる教育(Advanced Primary Learner)も用意されています。

中学校、高校には、特に数学などの教室でこのような成績優秀者だけを集めたクラスがあり、成績によっては大学の授業も受けられるプログラムもあります。そこには成績さえ満たせばギフテッドでなくても入ることができます。成績の良い子のニーズはギフテッドかどうかに関わらず満たすという学校側の姿勢があるようです。

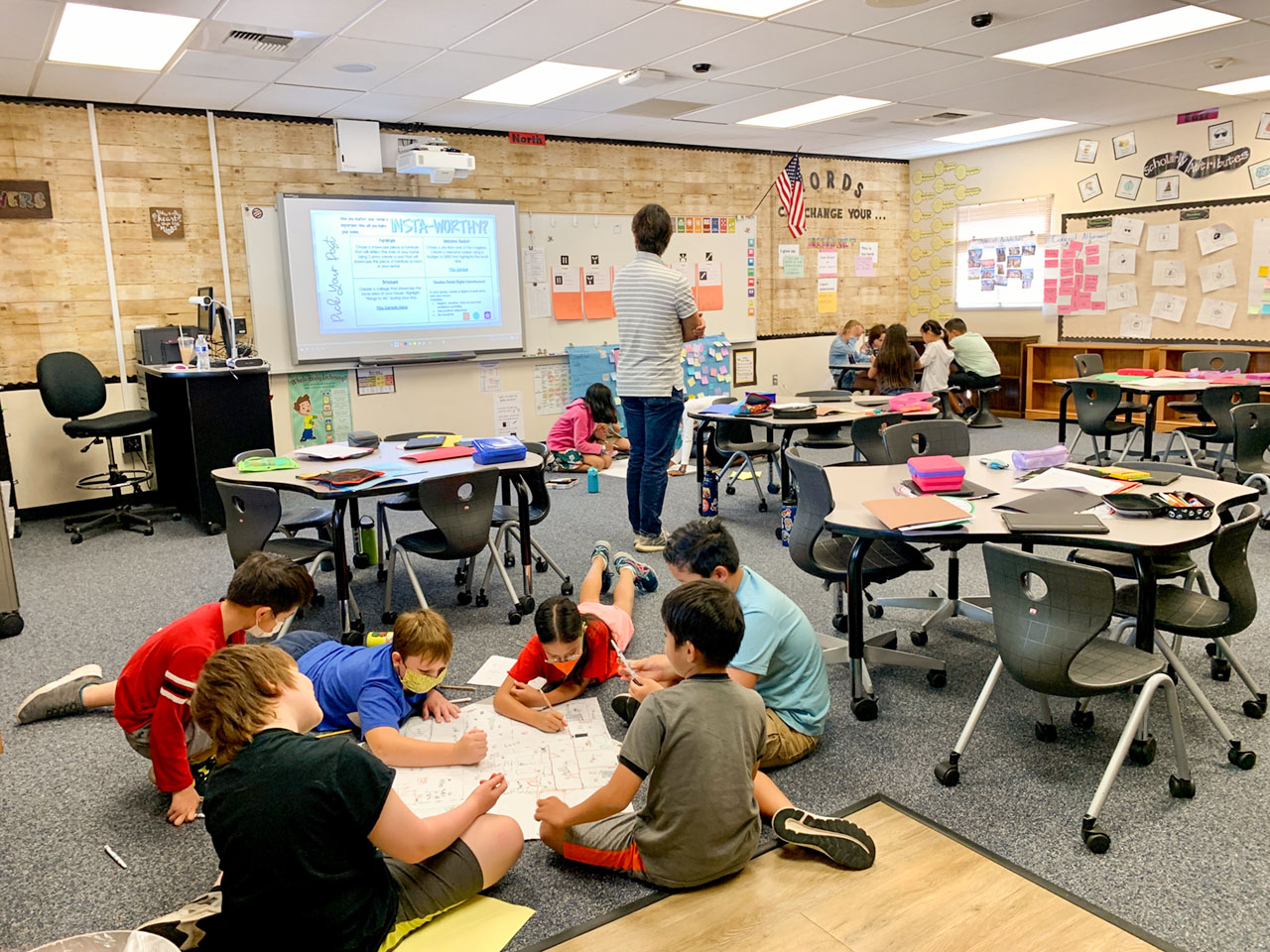

筆者が米国の学校の様子を見て思うのは、ギフテッド教育は、個別学習の延長であるということです。米国の学校は、障害のあるなしにかかわらず、全員が部分的に個別学習をしています。例えば、学年の課題図書はあるものの、国語の教科書はなく、多くの課題で各自のレベルに合った本を読んで課題に取り組めるようになっています。ギフテッドの特性を持つ子供たちは、その特性への配慮と、時に学校が用意した個別学習の範囲を超えた支援が必要なため、ギフテッド教育がそこを支えています。

特異な才能があるがために、学校の枠からはみ出てしまう子供にも学ぶ権利があります。一人一人にあった学びができる社会こそが、みんなが健全に暮らせる社会なのではないか、と思わされます。次回は、ギフテッド・プログラムの選択肢について紹介します。

【プロフィール】

大石貴子(おおいし・たかこ) 鹿児島県生まれ。米カリフォルニア州オレンジ郡在住。日米ギフテッド教育協会代表(https://jpusgifted.com)。SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted)の公認ファシリテーター。米ニューヨーク市立大学(CUNY)ハンター校 修士課程修了。米カリフォルニア州オレンジ郡のギフテッド専門の公立小学校の元校長であるシャロン・マエダとSENGのディレクターであり2E教育研究者のゲール・べントリー博士、SENGの元プレジデントのリン・リム博士に師事し、ギフテッド・2E教育を学ぶ。2022年から日本に向けてギフテッド教育についての講座、教員研修、保護者や当事者のためのサロン運営を開始。(プロフィールを2025年2月10日に更新しました)