子供たちの多様化が進む中、特定分野に特異な才能を持つ「浮きこぼれ」の子供たちにも注目が集まっている。「ギフテッド」と呼ばれる子供たちのためのプログラムが充実している米国では、飛び級だけでなく、通常の授業や夏期講習などの枠組みの中で、さまざまな教育実践が行われている。米国・南カリフォルニアに住む教育関係者で、息子が現地公立小のギフテッド・プログラムに参加する大石貴子氏が、米国のギフテッド教育についてリポートする。(全3回の第2回)

「ギフテッド教育って飛び級のことでしょう」という声をよく聞きます。飛び級もギフテッド教育の方法の一つではありますが、実は米国でもあまり一般的な方法ではありません。それでは、ギフテッド教育の全体像とはどのようなものなのでしょうか。

ギフテッド教育は、ギフテッドの子供たちのために開発されたものではありますが、個々の子供の知的好奇心や才能を引き出すという点において、普通の子供たちにもとても高い学習効果があると言われています。

実際に、米国ではギフテッド教育のために開発されたメソッドを、一般の授業に取り入れようという動きは以前からあり、すでに多くの学校で実践されています。そのため、「ギフテッド」と他の子供を分けることに違和感があるという方も、ギフテッドの概念にまだなじまないという方もぜひ、ご一読いただけたらと思います。

米国内でも、ギフテッド教育の実践の実態にはばらつきがあります。筆者の学区(Tustin Unified School District)は、南カリフォルニアの中でも特に先進的な取り組みをしているそうです。ここからは、この学区のギフテッド教育のプログラム作りをされているミス・シャローン・マエダへの取材を基に、この学区のギフテッド教育についてお伝えします。

これまで、米国で一般的だったギフテッド教育のモデルは、週に1回1時間程度、ギフテッドの子供だけを1クラスに集めてギフテッド教育をするというものでした。しかし、この学区では、「ギフテッドの子供は24時間ギフテッドの特性があるのであって、週に1回、1時間だけギフテッドということはあり得ない」という視点から、ギフテッドの認定を受けた子供が、どこの学校にいても、毎日、常に配慮を受けられるように制度設計をしているとのことです。

筆者の学区で実践されている、公立の小学校でのギフテッド教育の実施方法は、大きく分けて3つあるようです。1つ目はギフテッドだけを集めた学校、夏期講習。2つ目は普通の学校・教室の中でギフテッドの児童に配慮する方法、3つ目はホームスクーリング・プログラムでのギフテッド教育です。

ギフテッドだけを集めたクラスのある学校は学区に1校だけあります。このような環境では、ギフテッドのニーズに特化した教育をしやすくなる利点がありますが、クラスの多様性に欠け、近所にギフテッドの学校がない児童は不便を強いられるなどのデメリットもあります。

そのため、筆者の住む学区では、普通の小学校の中でギフテッドの児童向けの配慮が受けられます。このアプローチでは、児童は転校をする必要もなく、なじみのある学校でそのまま毎日ギフテッドの特性への配慮を受けられる利点があります。一方で、ギフテッドの特性を伸ばす教育を集中的に行うのは難しいため、夏休みにギフテッドの児童だけが通える1週間の夏期講習もあります。

また、米国では公教育の中でホームスクーリングが受けられる制度がありますが、そこでは外部の教育機関とも連携し、オンラインも含めた、より多様なギフテッド教育を受けられます。

このように学区は、ギフテッド教育の受講資格を得た児童の、多様なニーズを満たせる仕組みを提供しています。

前回の記事では、ギフテッド教育のプログラムを作る5つのステップのうち、ギフテッドの子供の識別(Identification)を紹介しました。2つ目のステップは「教師の教育」についてです。

筆者の学区では、米国でも珍しい、充実した教師のトレーニング制度を整えています。この学区では、ギフテッド教育を担当するには、教師は資格を所得しなければなりません。教師への強制はなく、自主参加です。小学校教諭向けは3年間のプログラム、中学校教諭向けは2年間のプログラムです。約60時間のトレーニングが必要で、1年で3日間の全日のトレーニングや放課後のトレーニングもあり、その過程で資料収集や研究もするとのことでした。

他の多くの学区ではこのような教師のトレーニングはないそうですが、郡がトレーニング制度を提供していたり、大学などでもギフテッド教育の教師の資格を取るプログラムがあったりして、教師が大学でギフテッド教育について学びたい時、学区が授業料を支援することもあるそうです。

学区は、ギフテッド教育の資格を持つ教師を、学区内の学校に満遍なく配置することで、全ての学校でギフテッド教育を提供できるようにしています。そして、ギフテッドの子供の担任には、ギフテッド教育の資格を持つ教師がなるようにします。

さて、3つ目のステップは教室での指導です。ギフテッド教育は、飛び級などの「早修(Acceleration)」教育と、深くて複雑な思考の助けをする「拡充(Enrichment)」教育、また、ギフテッドの特性のニーズに合わせた配慮をする最適化(Differentiation)があります。

冒頭で、米国ではもはや、飛び級は一般的ではないと述べました。ミス・マエダは、25年間ギフテッド教育に携わっていますが、その間に飛び級させた子供は1人だけだったとのことです。というのも、ギフテッドの子供でも、今いる学年よりも何年も先をいく子供は珍しく、多くの場合は最適化という教授法を使うことで、学年を上げずに効果的に学習を支えることができるからだそうです。

ミス・マエダは飛び級の判断は、しっかりと時間をかけて、複数の学業面・精神面のデータやテスト結果、保護者や教師の観察レポートなどを複合的にみて、慎重に判断すべきといいます。本当に最適化ではサポートできないのか、学年を丸々上げてしまうのか、1教科だけ上げるのかもじっくり考慮されます。正しい判断がなされれば、飛び級はその子にとって素晴らしいものになるといいます。

一方、飛び級をしない、多くのギフテッドの子供をサポートする「最適化」は、毎日の授業の中で、必要に応じて子供のニーズに合わせていく方法です。個別にできない時でも、小さなグループを作る程度でも実行できます。

例えば、息子の学校の机はグループ机のみなのですが、この1つの机を算数の授業では、ギフテッドと成績優秀者を集めたものにする。そして、クラス全体に通常通りの授業をするときに、普通のテーブルの子供には課題を2つ与えるのに対し、そのギフテッドと成績優秀者のテーブルには通常の2つの課題を終わらせた後、ギフテッドの特性に合わせたより深い思考をさせる質問などを追加する、など。

最適化のポイントは、ギフテッドの特性を持つ子供は、普通とは違う思考法をするため、課題を多くしたり先取りしたりさせるのではなく、その思考法の違いに合わせた思考を深める問いを出すということです(この問いの出し方に関しては次回、詳しくお伝えします)。

また、ギフテッドの子供だけではなく、他の優秀な子供にも同時に同じ問いを出すことで、周辺の子たちの深い学びにもつながるとのことです。学校側にとってこの方法のメリットは、成績優秀者を集めた教室を別に作るのではなくて、すでにある教室の中で少人数のグループを作るだけでよく、気軽に実践できるところだそうです。

ギフテッド教育の文脈での最適化の指導法からやや脱線しますが、より簡単にできる、課題が早く終わってしまう子供を退屈させない配慮についても記しておきます。息子が3年生の時は、まだギフテッドの認定テストを受験する段階で、担任はギフテッドの資格のない方でした。

この教室では、課題が早く終わった児童は教室にたくさん置いてある本を読んでよいことになっていました。また、課題が終わった児童にタブレットを配布して、教育アプリを進めさせるということもされていました。教育アプリは、自分の進み具合に合わせた問題をコンピューターが出題します。息子は、授業よりもアプリが難しいと言っていました。

この方法は、長期的に行うと子供の学校での学びが少ない状況が続いてしまうという欠点はありますが、短期的には、教師に専門的な知識や技術がなくても実践でき、子供を授業中に退屈させないという利点があります。

次に、思考を深める「拡充」教育についてお伝えします。ギフテッドの特性のある子供は、批判的思考(クリティカルシンキング)や既成概念にとらわれない発想が得意であるとされており、その能力を伸ばすような授業が作られています。

批判的思考は、多角的に考え、適切に分析する思考法のことです。具体的には、「本当にこれで正しいのか」「前提を疑う」「思考の偏りに気付く」「矛盾を見つける」などです。既成概念にとらわれない発想とは、普通の人の常識的な想像の枠を超えるようなアイデアを出す発想力や、柔軟な想像力のことです。

米国では、批判的思考や既成概念にとらわれない発想ができる人材というのは、問題解決能力が高く、社会問題の解決や、各分野での新しい発見・発明を通して、社会に大いに貢献する能力とされる一方で、伝統的な学校教育では伸ばしにくい能力とされています。そこで、長い年月をかけて、これらの能力を伸ばすような教育法が考えられてきました。

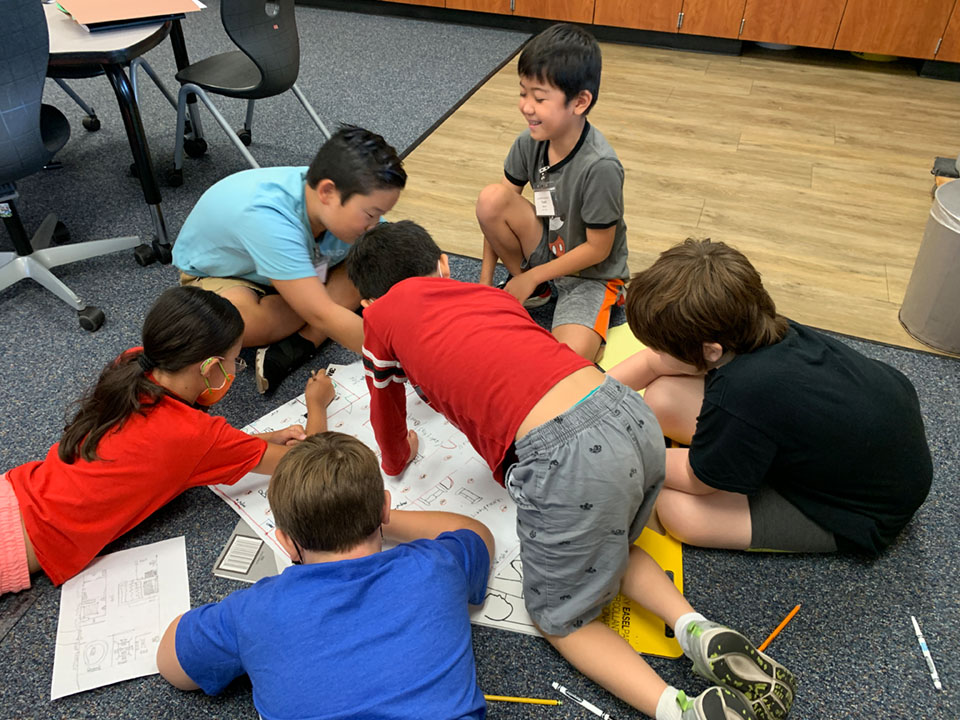

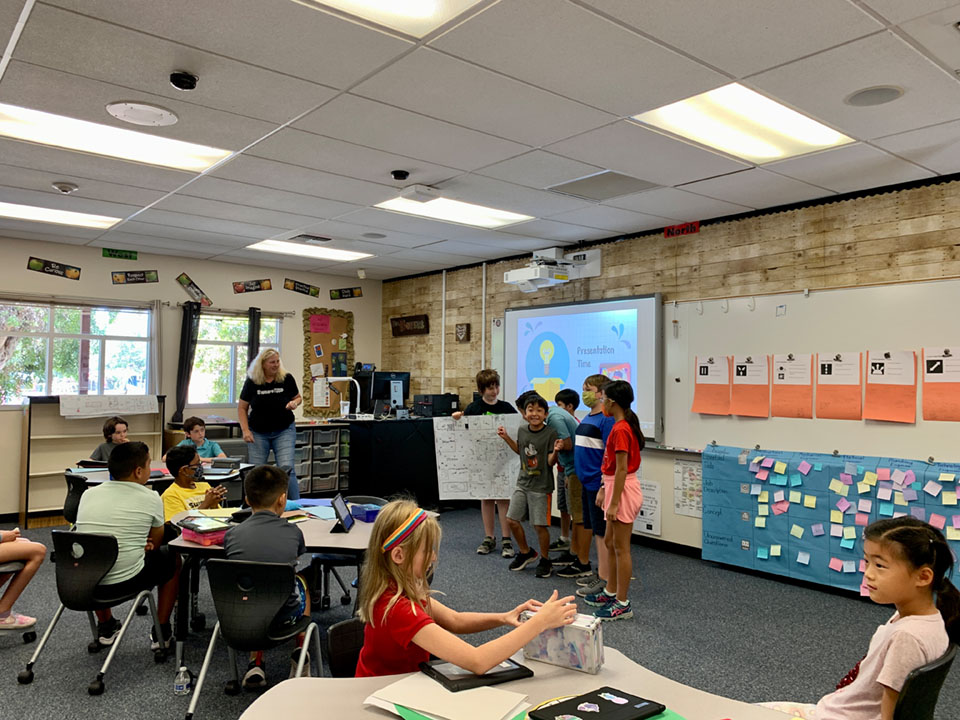

拡充の授業は、ギフテッドの子たちだけを集めた学校では、学校の授業の中に組み込まれます。通常の学校に通うギフテッドの学生向けには、夏休み中、1週間の夏期講習でこの教育を行っています。ここには、学区中のギフテッドの認定を受けた子供たちが集まります。

この夏期講習は、子供たちに拡充教育に触れる場を与えるとともに、教師のギフテッド教育の実践トレーニングの場でもあるそうです。また、この夏期講習の最終日には、保護者向けのギフテッドの特性について学ぶためのワークショップがあり、その後に、保護者がこの拡充教育の様子を見学します。

次回は、最適化や拡充教育で使用される思考ツールと、授業の具体例についてお伝えします。

【プロフィール】

大石貴子(おおいし・たかこ) 鹿児島県生まれ。米カリフォルニア州オレンジ郡在住。日米ギフテッド教育協会代表(https://jpusgifted.com)。SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted)の公認ファシリテーター。米ニューヨーク市立大学(CUNY)ハンター校 修士課程修了。米カリフォルニア州オレンジ郡のギフテッド専門の公立小学校の元校長であるシャロン・マエダとSENGのディレクターであり2E教育研究者のゲール・べントリー博士、SENGの元プレジデントのリン・リム博士に師事し、ギフテッド・2E教育を学ぶ。2022年から日本に向けてギフテッド教育についての講座、教員研修、保護者や当事者のためのサロン運営を開始。(プロフィールを2025年2月10日に更新しました)