「学校風土の見える化」に2019年度からいち早く取り組み、成果を上げてきた東京都国立市立国立第二中学校の黒田宏一校長。3年間の取り組みを通じ、実際に教員や生徒たちにどのような変化が生まれたのか。インタビューの最終回では、授業改善の根拠とした脳科学の具体的な内容、全校体制で取り組んだ手だて、3年間で得られた成果などについて聞いた。(全3回)

――全教員の意識改革のため、「子どもの発達科学研究所」の先生方を学校に招いて講義をしてもらったとのことですが、どのような内容だったのですか。

「疫学統計学」「脳機能モデル」「行動科学」の3つの視点からの脳科学に関する講義です。

まず「疫学統計学」の視点からは、子どもの問題行動とそれに関連するさまざまな要因の統計学的な分析について説明があり、「学校風土の評価得点が1点上がるごとに、いじめ被害・加害のリスクや、不登校問題のリスクが減少する」といった解説がデータに基づいて示された上で、非認知スキルに注目すべきことが説明されました。

特に忍耐力や情緒の安定、社会性を高めることが重要だとして、授業では課題解決を考える活動で小グループを形成して、しっかりと議論したり意見を聞いたりするスキルを伸ばすことが大事だと話がありました。そのためには、授業に臨む教員の視点を変えていかなければなりません。「言いっ放し」の話し合い活動ではなく、積極的な生徒ばかりが話すのでもなく、全ての生徒が主体的に話し合いに参加できるようにする必要があるとのことでした。

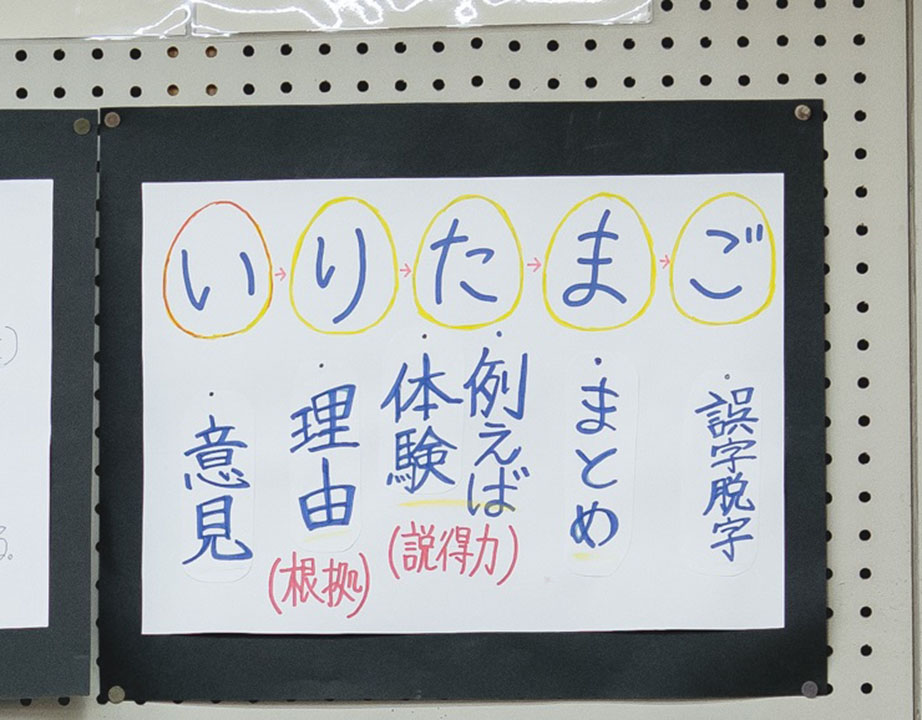

――教室に発表者や聞く側の姿勢、話し合いでのルールに関する掲示がされていたのは、そうした意識を生徒たちに浸透させる工夫だったのですね。

「二中・話し合いのルール」として作り、共有しました。例えば「いりたまご」は、「伝わりやすい順番」を示す合言葉です。「い(意見)・り(理由)・た(例えば)・ま(まとめ)・ご(誤字脱字に注意する)」を意味しています。

脳科学に基づく授業改善について語る黒田校長

「脳機能モデル」の講義では、脳の実行機能に関する内容が中心でした。一言で言えば「刺激により情動が動かなければ始まらない」ということです。全ての情報は情動、感覚を通過して記憶に到達するため、「楽しい」や「面白い」、そして「気持ちいい」「満足した」といった良い情動や感覚があれば、学びが記憶に残って「もっと学びたい」という意欲につながっていくとのことでした。

さらに、学びが記憶に残るためには、多種多様な情報をコンパクトにまとめなければならないこと、情報が多過ぎると脳は考えるのをやめてしまうことなどから、情報をどう提供するか工夫する必要があるという説明もありました。

――取材した長尾指導教諭の授業も指示が簡潔で、単元名や授業の流れもすっきりと分かりやすく示されていました。

どの教員も、授業の一連の流れをワークシートでコンパクトに整理するなどの工夫をしています。また、指示も長くならないよう心掛けており、「これを考えて」「これを作って」のように端的に短く指示するようになりました。

3つ目の「行動科学」の視点からの講義では、「人間の行動には必ずきっかけがあり、そして結果がある」ということを学びました。また、このきっかけを「先行条件」として「ある行動を増やしたければ先行条件をそろえる。減らしたければ先行条件がそろわないようにする」といった考え方を学びました。

これは「ABC分析」といい、Aが先行条件、Bが行動、Cが結果です。このABC分析で授業を考えると、Aは教員の発問や説明、指示で、Bは生徒の行動、Cは自己もしくは他者による評価となります。Bで生徒の脳が働いている状態、すなわち「On Task」の状態になっている時間を増やすためには、教員がAとCをどのようにすればいいかを検討し、実行することが重要になります。

教室に掲示された「いりたまご」

これを踏まえて本校で推進したのが、授業のユニバーサルデザイン(UD)化です。活動内容をスモールステップ化した上で、各ステップの流れやねらい、まとめの見える化をしました。また、グループワークでは「自分で考える→小集団で話し合う→全体で話し合う→自分の意見をまとめる」という構造を意識するようにしました。「いりたまご」のような、発表や話し合いでのルールを明確化すること、教員の指示をコンパクトにすることなども重要な手だての一つです。

――子どもの発達科学研究所主催で「国立二中のキセキ」と題したセミナーが開催され、大反響だったと聞きました。授業改善に取り組んだ3年間の軌跡、そして生まれた奇跡ということだと思いますが、具体的にどのような成果が得られたのでしょうか。

まず、不登校の数に変化が現れました。不登校の人数だけで見ると学校全体で39人から30人への減少と、それほど大きな違いはないように見えますが、本校は過去3年間で生徒数が100人ほど増えているので、比率で見ると約8%から約5%へと、大幅に減少しています。

いじめについても、アンケートなどで把握される件数が大幅に減少しました。今も多いのは「からかい」「嫌なことを言われた」などですが、これは被害に遭った本人よりも、周囲がそう捉えたケースが多くなっています。重大事態など深刻なケースは、21年度以降なくなりました。

――教員にも変容は見られましたか。

生徒に対する指導観が変わってきたのを感じています。授業だけではなく、生活指導や部活動などさまざまな場面で、指示や声掛けの在り方が変わってきました。

例えば、私が着任した18年度は、始業式や全校集会でピーンと張り詰めた空気が漂っていました。教員の指導が行き届いている一方で、その指導が生徒にとっては厳しいものとして捉えられているように感じました。

それが現在は、生徒たちが静かな空気の中で穏やかな表情で過ごす様子がうかがえるようになりました。個々の教員が、指導の在り方をよく考えながら接していることの成果だと思っています。

――想定していた「生徒と教員、双方の未来を見据えた授業改善」が実を結びつつあるのですね。

全ての生徒が安心して学び、充実した学校生活を送れるようになるまでには、まだ数年かかるでしょう。目標達成のためには、学校風土調査によってデータを得ることが今後も大きな意味を持つと考えています。

というのも、教員側が生徒について把握していると捉えていることと、実際に生徒が感じていることの間には、ずれがある場合があるからです。いまだ道半ばというところで、今後も取り組みを一層深めていきます。

【プロフィール】

黒田宏一(くろだ・こういち) 1985年、東京都の中学校数学科教員として教員生活をスタート。町田市、稲城市、多摩市の教諭や主幹教諭を経て、2008年に副校長として国立市に着任。12年4月に国立市立小学校に校長として着任。14年4月から中学校長として勤務し、現在に至る。