大人も子どもも、あえて何も言わない「不作為の嘘」は、偽の情報を伝える「作為の嘘」よりも道徳的に甘く判断してしまう。そんな人間の心理的傾向(不作為バイアス)がこのほど、神戸大学大学院人間発達環境学研究科の林創(はじむ)教授らによる実験で明らかとなった。

製薬会社のブリストル・マイヤーズスクイブは12月10日、創薬について解説した教材「おくすり小学校4年B組」のリニューアル版を制作したと発表した。かわいらしいキャラクターが登場し、治験の仕組みなどを漫画で学べる冊子で、デジタル版もある。新たに子ども自身が服用した薬を書き込める「おくすり日記」などのコンテンツを充実させた。

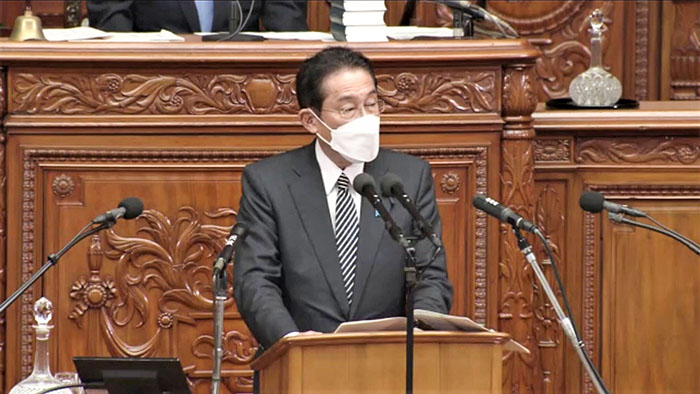

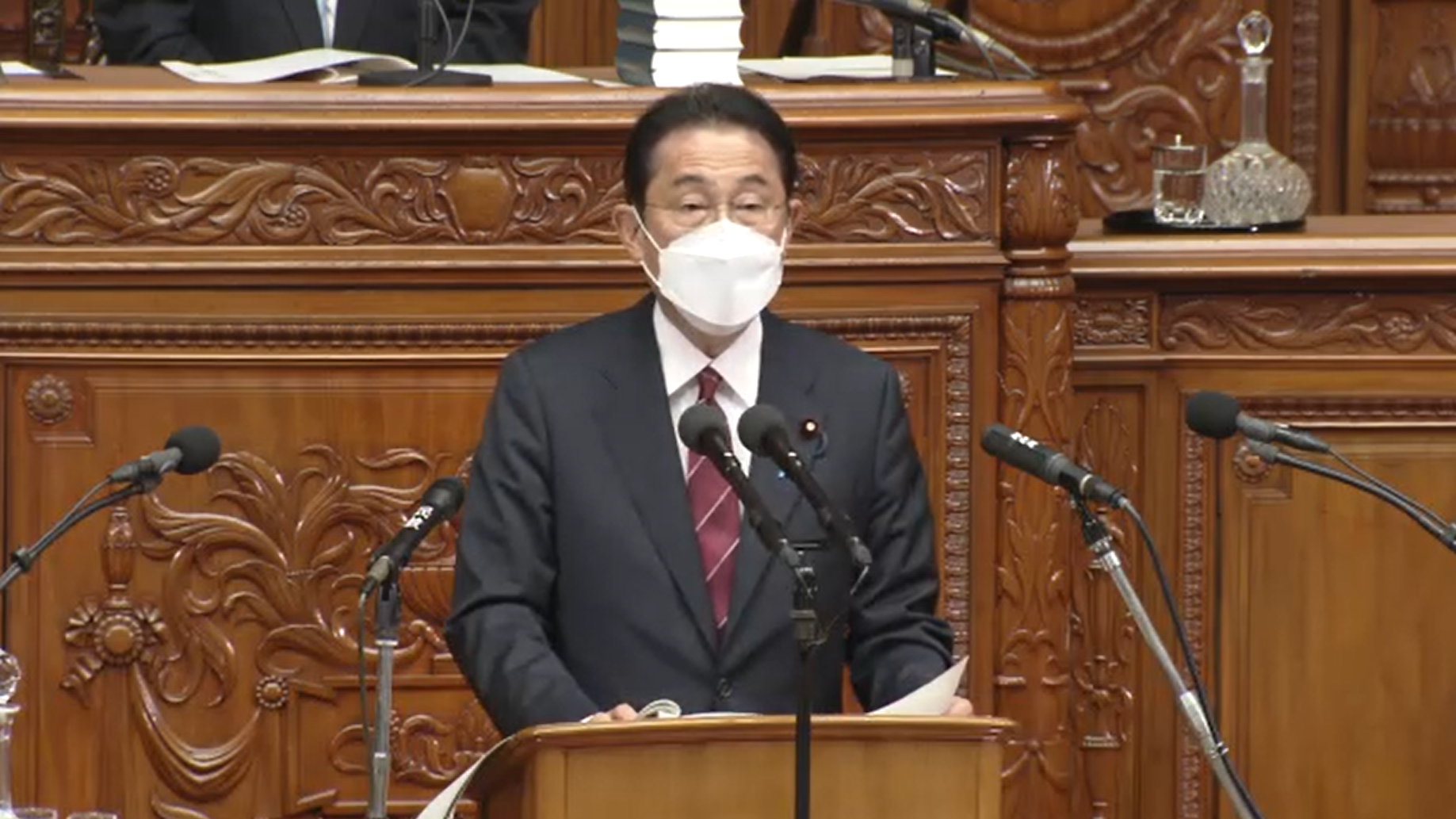

国会は12月9日、衆参両院で代表質問を行った。教育や子供関連では、岸田文雄首相は、分配戦略の柱の一つとして打ち出した保育士や幼稚園教諭の給与引き上げについて、「補助額を全額給与引き上げに充てたことを、自治体が確認する仕組みとする」と、1人当たり月額9000円の引き上げが確実に実施されるよう、自治体に確認を求める考えを表明した。

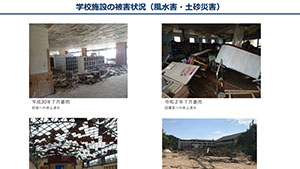

毎年のように豪雨災害が各地で頻発する中、学校施設の水害対策を中心に防災・減災対策について検討する文科省の有識者会議が新たに発足し、初会合が12月9日、オンラインで開かれた。阪神淡路大震災などを機に学校施設の耐震化が進んだのに比べ、豪雨による浸水対策などには課題が多いとして、水害対策を中心に防災から復興までを視野に入れた対策を検討する。

海洋を巡るさまざまな問題に関心を持ってもらおうと、東京都足立区立千寿本町小学校(増田好範校長、児童384人)で12月7日、落語家による新作落語を聞きながら、2050年の海の姿について考える授業が行われた。スペシャルゲストとして、お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹さんも登場し、児童らに海の生き物クイズを出題。

アンデルセンの童話を縁にこのほど、大分県玖珠町立森中央小学校(御手洗小百合校長、児童222人)の6年生と、デンマークのヘルシンゲ市にあるノースチャーネ小中学校の6年生が交流する遠隔授業が行われた。森中央小の児童は、同町出身の児童文学作家で、童謡「夕やけ小やけ」の作詞で知られる久留島武彦について紹介したり、英語でお互いの学校生活について質問を投げ掛けたりした。

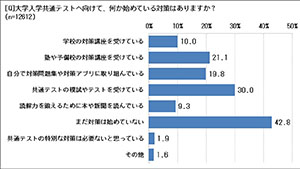

高校1、2年生1万2612人を対象にした大学受験についての意識調査がこのほど公表され、大学入学共通テストに向けて、6割以上の高校2年生が秋までに何らかの対策を始めていると回答した。調査を行ったのは、河合塾など。

岸田文雄首相は12月8日、衆院本会議での代表質問で、子供子育て関連予算や教育予算について、「人への分配はコストではなく未来への投資だ。こうした観点から、大学卒業後の所得に応じて『出世払い』を行える仕組みを含めた教育費の支援強化など、必要な教育予算をしっかり確保していく」などと述べた。立憲民主党の西村智奈美議員の質問に答えた。

教員の働き方改革に向けて、休日の部活動を地域人材に任せようとする動きが進む中、スポーツ庁は12月8日までに、中学生らが参加する大会を主催する日本中学校体育連盟(中体連)や競技団体などに、参加資格などの見直しに向けて検討を求める方針を決めた。

病気や災害などで親を亡くした子どもを支援するあしなが育英会は12月4日、高校奨学生の保護者にアンケートを行ったところ、9月に「収入がない」と答えたのは3割近くに上り、2割の保護者がコロナ禍で離職・転職を経験していたと発表した。同会によると、今年度の奨学生は過去最多の8325人に上っており、コロナ禍で遺児家庭の生活が急激に悪化していることを裏付ける結果が示された。

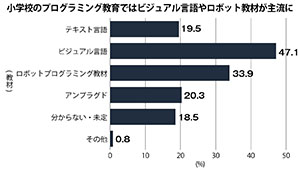

学校現場でのプログラミング教育を支援する「みんなのコード」はこのほど、小学校や中学校の教員らを対象に実施した、プログラミング教育の実態調査を公表した。小学校の教員へのインタビュー調査からは、今年度はGIGAスクール構想による1人1台の学習者用端末の導入が優先され、プログラミング教育への意識が低くなっていることが浮かび上がった。

カーボンニュートラルに向けた取り組みから、電気自動車(EV)の普及が進む中、EVの構造を体験的に学ぶ実習が12月7日、東京都練馬区にある都立練馬工業高校(佐々木哲校長、生徒431人)で行われた。生徒はチームとなって協力しながら、1日でEVを分解し、再び元の状態に組み立て直すことに挑戦した。

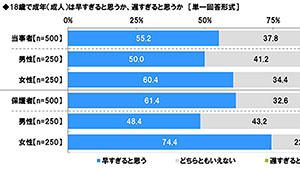

来年4月から成年年齢が18歳に引き下げられるのを受け、ソニー生命保険はこのほど、来年4月1日時点で18歳・19歳になる当事者と、該当する子どもがいる保護者に行った意識調査の結果を公表した。成年年齢が18歳になることを「早すぎる」と思っている割合は、当事者も保護者も女性の方が高いなど、意識に男女でギャップがみられた。

子供たちの探究力を育てる具体策などを検討している、文科省など3府省でつくるワーキンググループ(WG)の第5回会合が12月7日、内閣府で開かれ、政策パッケージ策定に向けた中間まとめ案が示された。この中では、Society5.0時代を見据えて分野横断的な「知」の集結が求められる中、高校段階で文理が分断されるのに加え、女子の理系離れが深刻であるなどとして、教育・人材育成システムの転換が必要だと指摘。

大学入試センターは12月7日、来年1月に行われる大学入学共通テストの確定志願者数を公表した。18歳人口の減少を受けて志願者数は53万367人(前年度比4878人減)で、前回を下回った。一方、現在の高校3年生に占める出願者の割合(現役志願率)は45.1%(同0.8ポイント増)と、過去最高となった。

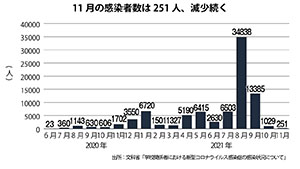

今年11月の児童生徒の新型コロナウイルス感染者数は251人となり、10月の1029人から一段と減少したことが12月7日、文科省の集計で明らかになった。学校が本格的に再開した昨年6月から今年11月末までの間に、幼児・児童生徒の感染者数は8万7838人、教職員は8004人となった。

コロナ禍が続き、小中学校で1人1台のGIGAスクール端末が導入された2021年。学校や教師の在り方を問い直すことにつながる2つの取り組みが盛り上がりを見せた。校則の見直しに向けた動きと、文科省が始めた「#教師のバトン」だ。

今後の子ども家庭福祉に関する施策について協議している、厚労省の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会は12月7日、第39回会合をオンラインで開き、厚労省から示された報告書案を検討した。報告書案はこれまでの議論を踏まえ、前回までの素案から、創設が予定されている子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称)の資格取得などで修正が行われた。

コロナ禍における子どもの孤立など、ネット利用に関する新たな課題への対策として、東京都教委とSNSなどを展開するIT企業のグリーはこのほど、情報リテラシーと心のケアに関する共同研究プロジェクトを立ち上げたと発表した。GIGAスクール端末を活用した教材開発や、ネット上でのリアルタイムコミュニケーションの実証などを予定している。

第207臨時国会が12月6日、召集され、岸田文雄首相が衆参両院の本会議で所信表明演説を行った。岸田首相は「国の礎(いしずえ)は『人』だ」と強調。愛媛県松山市の県立高校を訪問し、高校生に交じってタブレットを使った授業を体験したことについて触れ、「日本の未来を切り開く『人』の可能性を強く感じた」と語った。

政府の自殺対策の指針となる「自殺総合対策大綱」の見直しを検討している、厚労省の「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」の会合が12月6日、オンラインで開かれ、児童生徒の自殺予防教育に取り組む関西外国語大学の新井肇教授が、子供の自殺の現状や自殺予防の課題について報告した。

教員志望者向けに東京都教委は12月3日、東京都の教員採用試験の情報や教職の魅力などを発信する新たなポータルサイト「Tokyo Stage」を開設した。マイページ登録を行うと、登録者の興味関心に応じた情報を提供し、教育関連の各種イベントへもワンストップで申し込みができる。

学校の1人1台端末環境などを生かした「学びの個別最適化」に向けた課題などを検討する、経産省産業構造審議会教育イノベーション小委員会の「学びの自律化・個別最適化WG」の会合が12月3日、オンラインで開かれ、小学校で個々の児童に応じた学習計画作りに取り組む福島県大熊町の事例などが報告された。

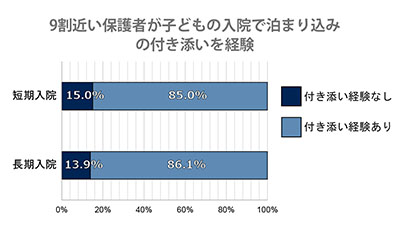

重い病気で入院している子どもの家族を支援する活動を展開している「キープ・ママ・スマイリング」はこのほど、小児看護学が専門の聖路加国際大学の小林京子教授と共同で行った「入院中の子どもの家族の生活と支援に関する実態調査」の結果を公表した。長期入院・短期入院にかかわらず、9割近くの保護者が泊まり込みでの付き添いを行っており、付き添いを経験した多くの人が、体調不良や睡眠不足などを感じていた。

政府は12月3日、教育再生実行会議を廃止し、後継となる「教育未来創造会議」の新設を閣議決定した。岸田文雄首相が議長を、松野博一内閣官房長官、末松信介文科相が議長代理を務めるほか、萩生田光一経産相ら関係閣僚、大学関係者、民間企業の関係者などが構成員として参画する。

内閣府の「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」は12月3日、第51回会合を開き、GIGAスクール構想の現状について話し合った。委員からは「得意な先生やICT担当の先生に業務負担が集中している」と、学校現場の負担についての意見が出されたほか、地域や学校によって活用の差が大きいことを懸念し、好事例や指針の共有を求める声が上がった。

末松信介文科相は12月3日、首相官邸で開かれた経済財政諮問会議で、GIGAスクール構想の推進と教育の質向上のための体制整備への取り組みをまとめた資料を提出し、GIGAスクール構想の加速化に向けた教室環境の整備や、小学校高学年の教科担任制推進に向けた教員配置の充実などに取り組む姿勢を改めて強調した。

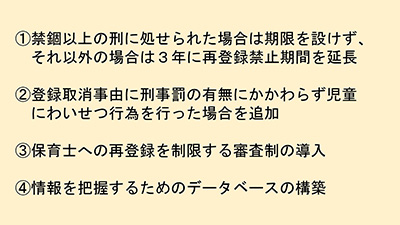

少子化が進む地域の保育所の役割に関し、厚労省の「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」は12月3日、第8回会合をオンラインで開き、検討会としての取りまとめ案について大筋で合意した。取りまとめ案では、保育士が児童にわいせつ行為を行った場合は保育士の登録を取り消し、保育士としての再登録を厳しく制限する制度案も別紙として加えられた。