GIGAスクール構想で整備された1人1台端末を活用した学びが本格的に始まっている中、文科省は各自治体に対し、技術的なサポートなどを担う「GIGAスクール運営支援センター」を設置するための支援を行う方針であることが8月25日、分かった。同センターの運営は地方自治体が民間事業者に業務委託する形を想定しており、国が費用の2分の1を補助する。

自民党政務調査会長代理を務める後藤田正純衆議院議員は8月25日、教育新聞の取材に応じ、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中での学校を巡る感染対策について、

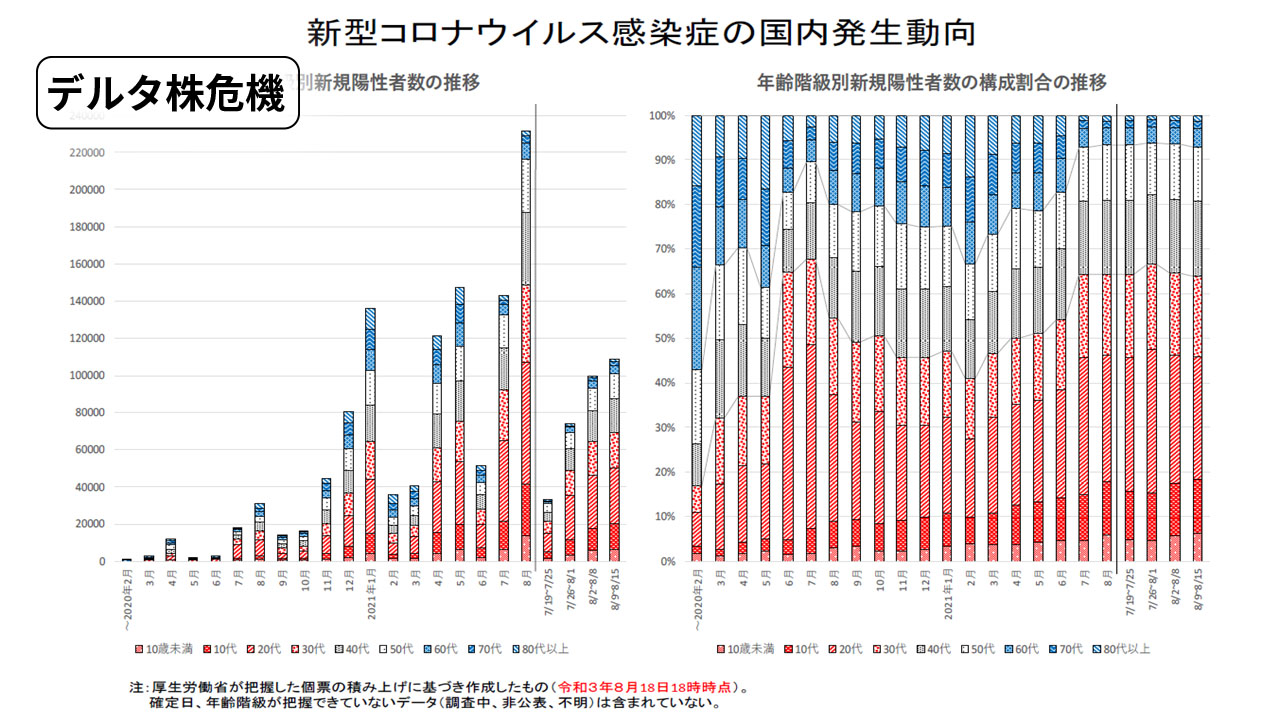

新型コロナウイルス感染症を巡って今年7月から児童生徒の感染者数が急増しているのに加え、新規感染者に占める10代以下の割合が増えていることが、文科省や厚労省の調査で分かった。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、今秋に開催する「第76回国民体育大会(三重とこわか国体)」と「第21回全国障害者スポーツ大会(三重とこわか大会)」について、三重県、スポーツ庁、日本スポーツ協会(JSPO)、日本障がい者スポーツ協会の主催4者は8月25日、オンラインで協議を行い、両大会を中止することで合意した。

東京パラリンピックが8月24日、始まった。新型コロナウイルスの感染が拡大する中での東京オリンピック・パラリンピックだが、ここ数年、スポーツ界だけでなく日本社会全体がこの大会を一つの目標として突き進んできた。今大会をきっかけに、私たちはスポーツや社会をどう変えるべきか。男子400メートルハードルの日本記録保持者で、オリンピアンでもある為末大氏(デポルターレ・パートナーズ代表)に聞いた。(全2回の1回目/2回目はこちら)

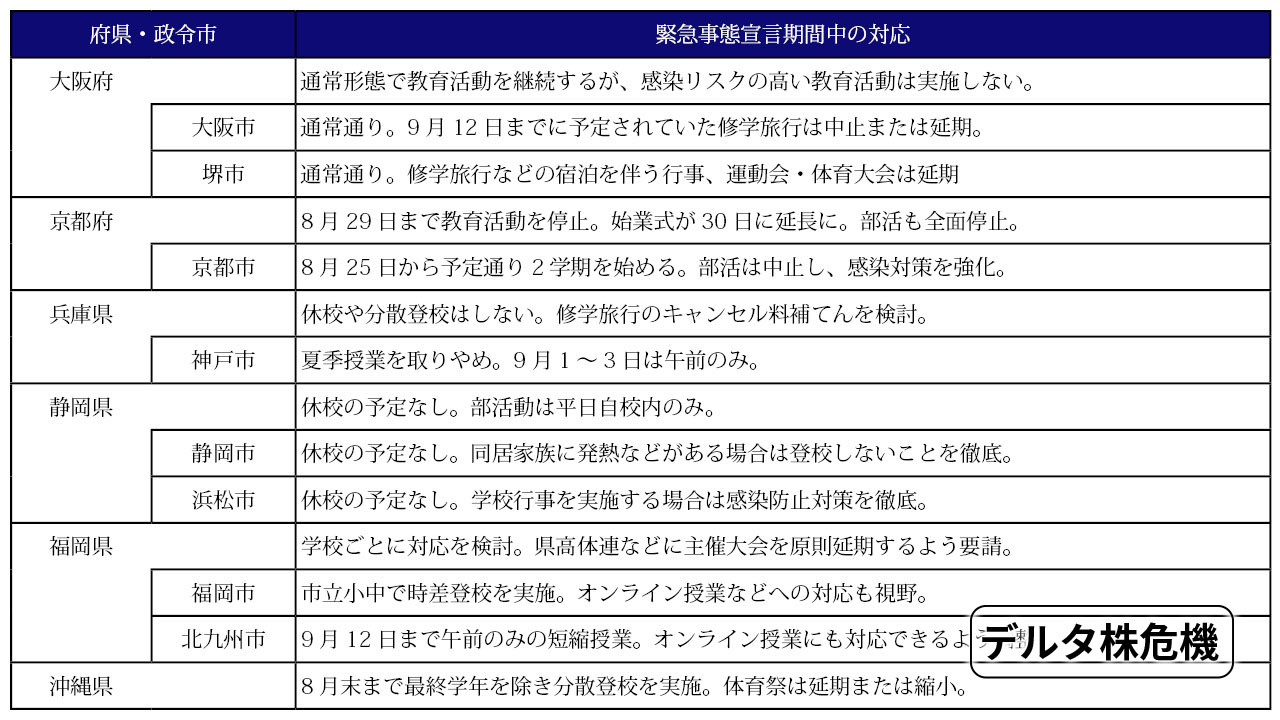

新型コロナウイルスの感染拡大で、2学期の教育活動にさまざまな影響が出ている。教育新聞では、緊急事態宣言の対象地域となっている13都府県のうち、関東地方以外の2府4県に関し、8月24日午後5時時点での対応状況をまとめた。

新型コロナウイルスの感染拡大で、休園を余儀なくされる保育所が急増している。厚労省が8月23日に公表した休園の状況によれば、19日午後2時時点で、園内で感染者が出たことにより全面休園している保育所は10都道府県で165カ所に上る。厚労省の担当者は「これまで示している基本的な感染対策を徹底してほしい」と話している。

日本最大級の教育イベント「未来の先生フォーラム2021」(同実行委員会主催、教育新聞社共催)の特別プログラムとして、大阪市立大空小学校の初代校長である木村泰子氏が8月21日、「子どもを主語にする学校づくり」をテーマにオンラインで講演した。木村氏は「『子どもを育てる』学校から、『子どもが育つ』学校へ変えていこう」と参加者らに呼び掛けた。

分身ロボットは場所と人と心をつなぐ――。ベネッセこども基金は8月19日、都内の特別支援学校で実証研究を進めていた、分身ロボット「OriHime」(オリヒメ)を活用した院内学級プロジェクトの成果報告会をオンラインで開いた。

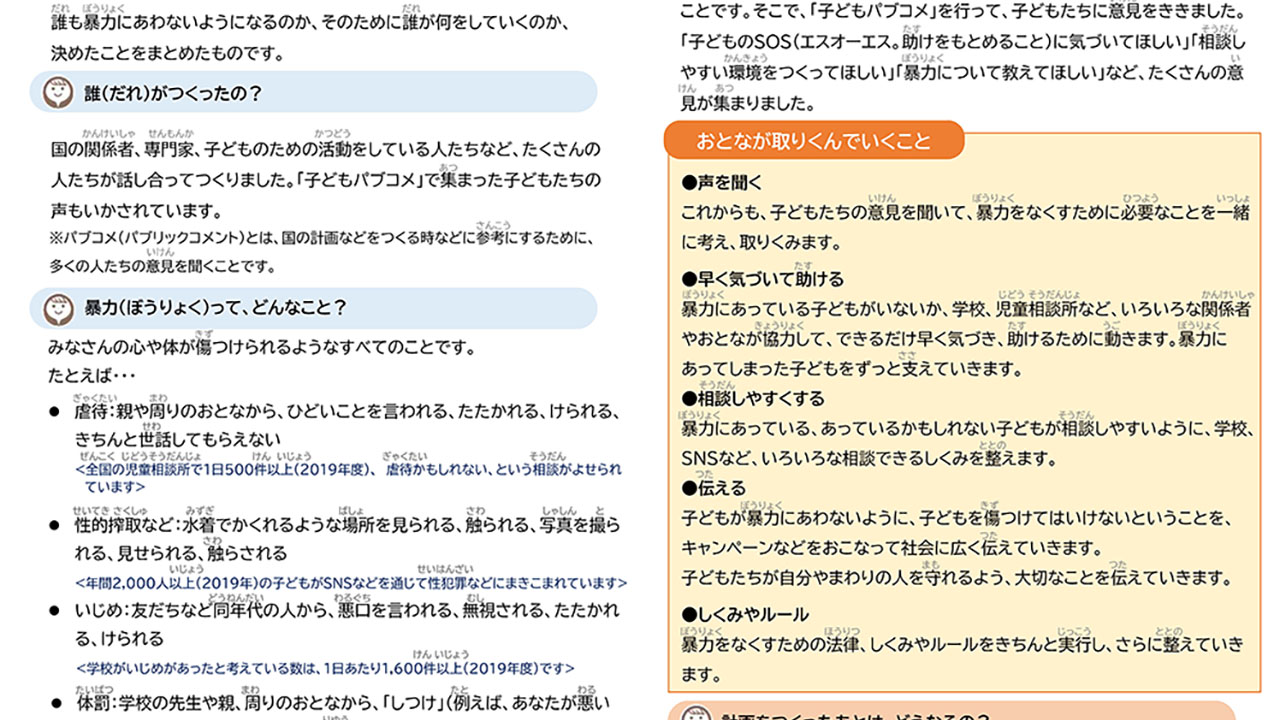

児童虐待や体罰など、子どもへのあらゆる暴力をなくすため、政府はこのほど、関係府省庁連絡会議を開き、「子どもに対する暴力撲滅行動計画」を策定した。行動計画には、子ども自身の意見を反映し、理解や参加を促すために子ども版も作成された。

中教審の教員免許更新制小委員会は8月23日、教員免許更新制について「『新たな教師の学びの姿』を実現する上で、阻害要因となると考えざるを得ない」として、「発展的に解消することを文科省において検討することが適当である」とする審議まとめ案を了承した。

教育の未来をリードするイノベーターらが集まる日本最大級の教育イベント「未来の先生フォーラム2021」(同実行委員会主催、教育新聞社共催)が8月21、22日、オンラインで開催された。21日には「Z世代とともに創る 新時代の教育」をテーマに本紙による特別対談が行われ、本紙「オピニオン」執筆メンバーである京都精華大学のウスビ・サコ学長と、武蔵野大学中学校・高等学校および武蔵野大学附属千代田高等学院の日野田直彦学園長が登壇。

「未来の先生フォーラム」2日目の8月22日、「ニュー・ノーマル(新しい常態)の学校教育」をテーマに、中教審副会長の荒瀬克己氏(独立行政法人教職員支援機構理事長)と、広島県教育長の平川理恵氏による特別対談が行われた。探究力を育てる教育などに先駆的に取り組んだ立場から、両氏とも生徒と共に学び合う姿勢や、教員同士でコミュニケーションを取りながら探究力などを身に付ける実践を続ける重要性などを強調。

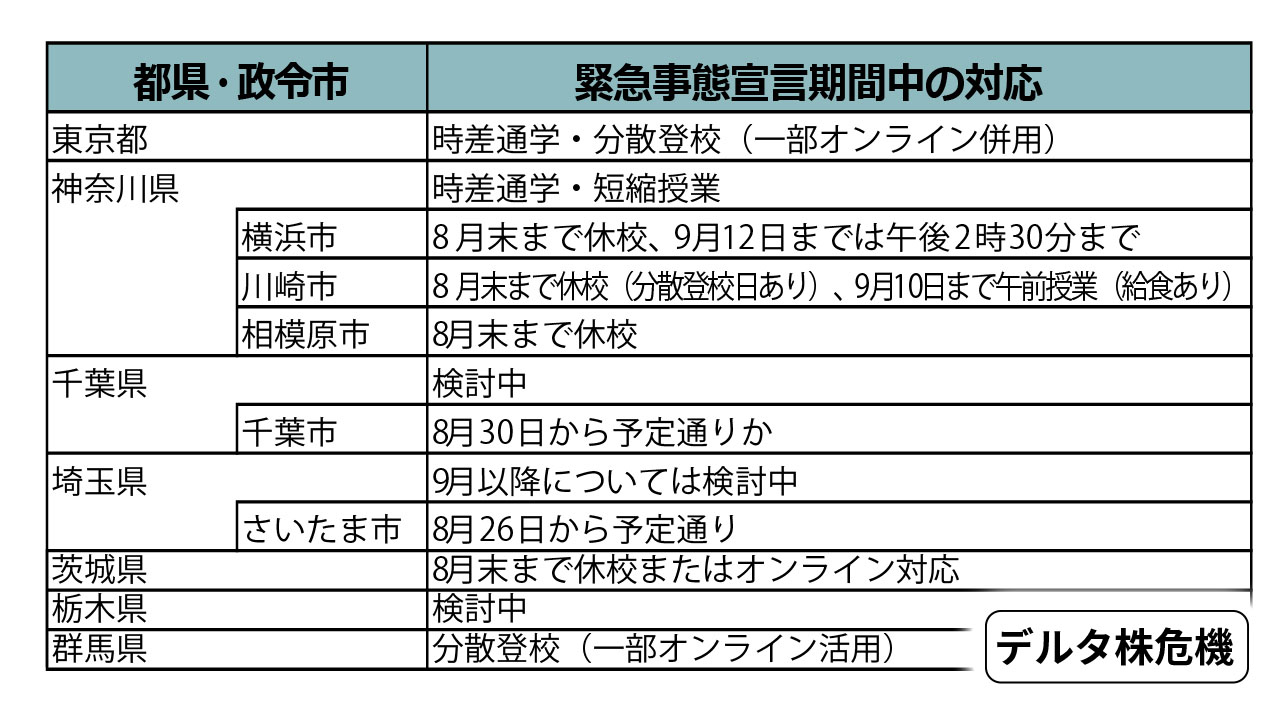

2学期が始まるのを前に新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない状況から、休校や分散登校などの対応に踏み切る自治体が増えている。教育新聞では8月23日午後5時時点での、関東地方の緊急事態宣言の対象地域の状況をまとめた。

新型コロナウイルスが全国的に急拡大していることを受け、三重県は8月21日、今秋開催予定の第76回国民体育大会(三重とこわか国体)と、第21回全国障害者スポーツ大会(三重とこわか大会)の中止を、日本スポーツ協会や文科省に要請したと発表した。

新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、萩生田光一文科相は8月20日の閣議後会見で、二学期のスタートに向け、学校の福祉的な役割などを理由に、全国一斉の臨時休校を要請する考えがないことを改めて確認した。

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化していることを受け、萩生田光一文科相は8月20日、感染対策の拡充を進める考えを明らかにした。教職員のワクチン接種を優先的に行うよう協力を求めたほか、抗原簡易キットの配布や全国規模のスポーツ大会に関する相談窓口の設置などを進める。

新型コロナウイルスの感染拡大による「まん延防止等重点措置」の対象となった岐阜県は8月19日、新型コロナウイルス感染症教育推進協議会を開き、県立高校では夏休み明けから当面の間、オンライン授業を実施し、生徒は原則として自宅で学習する方針を決めた。

新型コロナウイルス感染症の学校関係者の感染者数は、学校が本格的に再開した昨年6月から今年7月末までの間に、幼児と児童生徒は合わせて3万3781人、教職員は4560人に上ったことが8月20日、文科省の集計で分かった。7月に入り、児童生徒の感染者数は再び増加傾向にある。

GIGAスクール構想による1人1台端末の実現などを受けて、学校施設の在り方を検討している文科省の有識者会議がまとめた中間報告が8月20日、公表された。「Society5.0時代」の到来やポストコロナの新しい生活様式も見据え、画一的な姿から脱して学校施設全体を学びの場として捉え、時代の変化や社会的な課題に対応できる施設づくりを提言している。

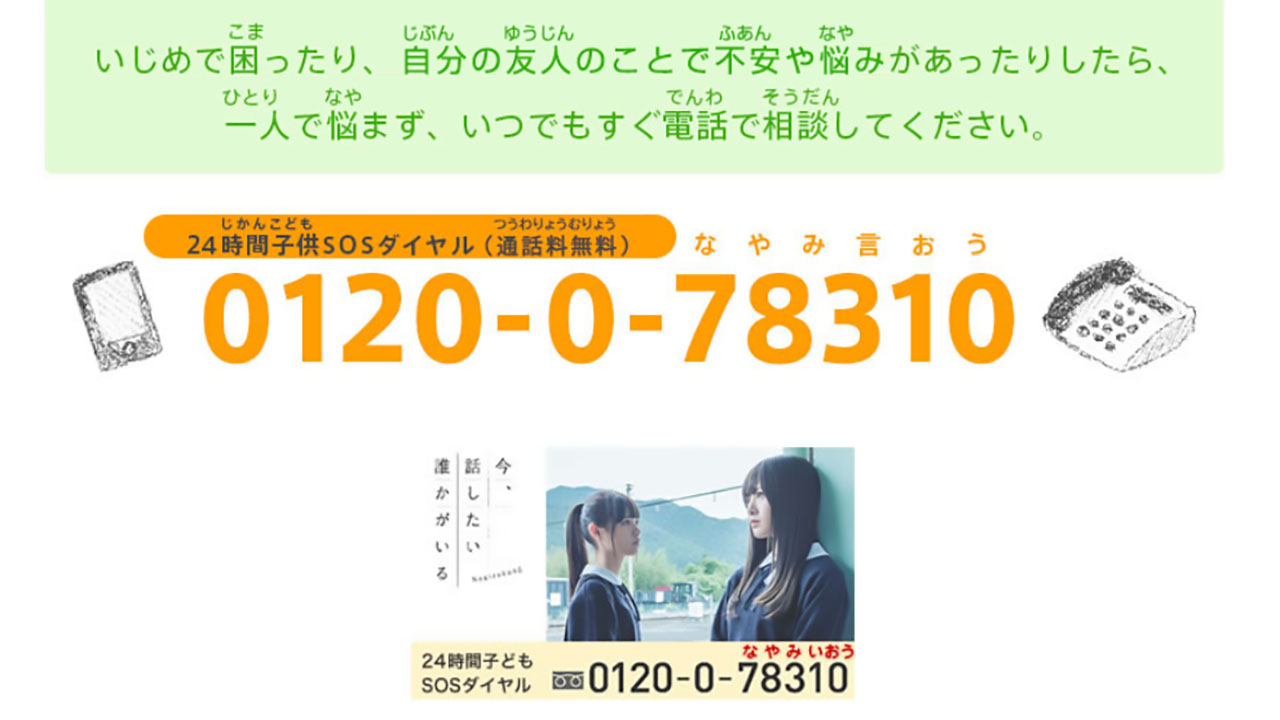

夏休み明けに児童生徒の自殺が増える傾向にあることから、萩生田光一文科相は8月19日、児童生徒らに向けて、1人で悩みを抱え込まず家族や先生などに話してほしいとのメッセージを出した。また保護者や学校関係者に対しても、子供の不安やイライラが増すなどの微妙なサインに注意してほしいと呼び掛けた。

不登校など登校が難しい児童生徒への学習支援として、熊本市教委は教育ICTを活用したオンライン学習支援をスタートさせる。来年度からの本格実施に向けて、9月からオンライン学習体験を行っていくという。

新型コロナウイルスの感染者増加に伴う緊急事態宣言の延長や対象地域の拡大により、8月18日時点で、東京都や神奈川県、群馬県、沖縄県などでは夏休み明けに分散登校や短縮授業が行われる。その他に対象となっている府県についても、他県への移動や文化祭など、多くの人が来校する学校行事、部活動の制限などを行う。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、茨城県は8月18日、公立学校の教員採用試験の、2次試験の日程を変更し、受験者に事前にPCR検査を求めることを発表した。受験者は問診票にPCR検査の結果を記入した上で、試験当日に持参。検査料金は自己負担となる。

魅力ある地域づくりなどの中核を担う人材として昨年度に制度化された「社会教育士」への関心を高めようと、文科省は8月19日、女優でタレントの村井美樹さんを「社会教育士応援大使」に任命した。今後、広報番組やイベントなどを通して社会教育士の魅力を伝える活動に取り組んでもらう。任期は2023年3月まで。

児童生徒の自殺が後を絶たず、夏休み明け前に増える傾向もあることから、不登校の子供や保護者向けに新聞を発行する「不登校新聞」編集長の石井志昴さんが8月19日、文科省で記者会見し、保護者などに向けた緊急アピールを公表した。

東京都渋谷区にあるIT企業が共同で主催するオンラインイベント「BIT VALLEY 2021」がこのほど開かれ、「Hello, tech! 『触れて、学んで、楽しむ』」をテーマに、プログラミング教育を通じたIT人材の育成事例が紹介された。

子どもたちの夏休みに合わせ、スマートフォンなどのゲームを開発するCygames(サイゲームス)が、千葉県松戸市や民間プログラミングスクールを運営するCA Tech Kids(シーエーテックキッズ)と共同で実施している、小学4~6年生向けのプログラミング教室の最終日が8月17日、オンラインで開催された。