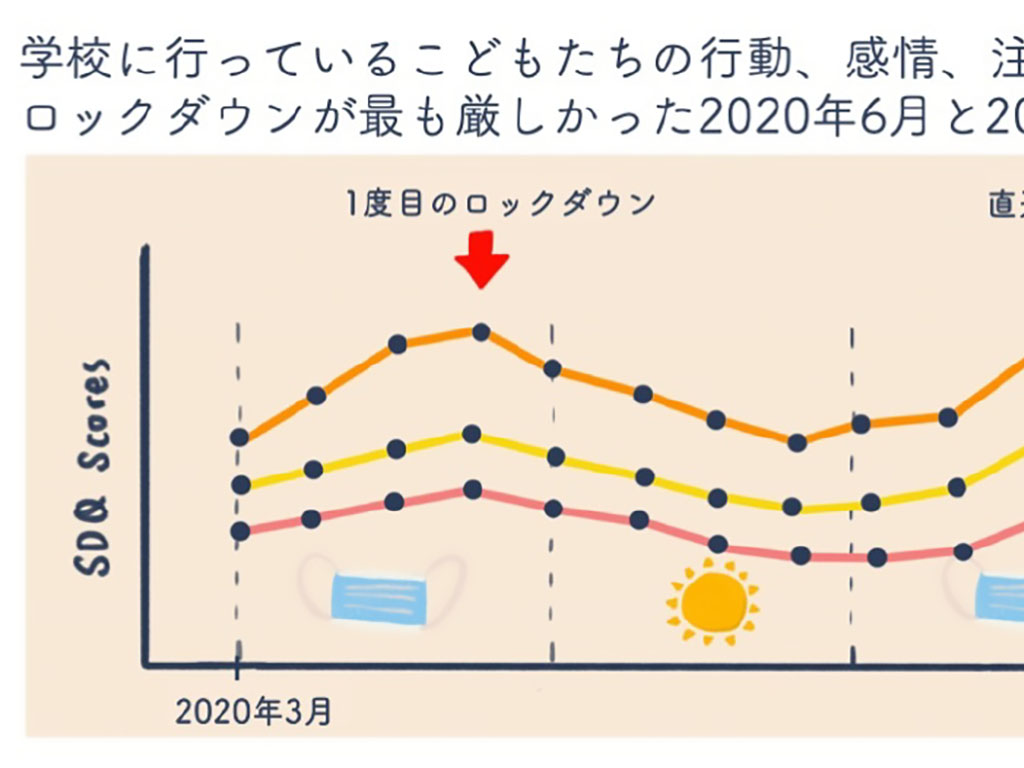

新型コロナウイルスが子どもや保護者に与えた影響を定期的に調査している、国立成育医療研究センターのコロナ×こども本部は6月29日、英国のオックスフォード大学の研究者が中心となって行っている、英国の子どもと保護者のコロナ禍におけるメンタルヘルスの調査「Co-SPACE(COVID-19 : Supporting Parents, Adolescents and Children during Epidemics)」の日本語訳を、同センターのホームページで公開した。

STEAM教育を含めた教育人材の育成などについて検討している、内閣府の総合科学技術・イノベーション会議の有識者議員懇談会がこのほど開かれ、理数教育の充実をテーマに議論が交わされた。理科や算数・数学の勉強を「楽しい」と答える児童生徒の割合が、日本は全体的に低いことを文科省が説明し、今後、理数教育の改善に取り組む方針が示されたのに対し、各議員からは「遠隔教育の導入など、デジタルを活用して壁を越えるべきではないか」「産業界や科学技術に携わる学外の人も関わる形で議論してはどうか」といった提案や要望が出された。

国立特別支援教育総合研究所はこのほど、知的障害特別支援学級の担任を対象にした「授業づくりサポートキット(小学校編) すけっと(Sukett)」を作成した。合わせて、「すけっと」に対応した専用ウェブサイトも公開し、知的障害のある子供への支援に関する解説動画と、教室環境や教材教具の工夫などを紹介する写真を掲載している。

厚労省は7月10日まで、過労死等防止対策推進法に基づく「過労死防止大綱」の改定案について、パブリックコメントを募集している。大綱は3年ごとに見直すこととされており、寄せられた意見を検討した上で、7月には閣議決定される見通し。

文科省の「大学入試のあり方に関する検討会議」(座長・三島良直日本医療研究開発機構理事長)は6月30日、前回会合で示された、大学入学共通テストの英語4技能試験と記述式問題を「実現困難」とする提言案について修正案が示され、最終討議を行った。修正案では、文科省に対し「今回の事態が受験者等に与えた影響を真摯に受け止め」るよう反省を促した上で、提言内容については「今後、他の施策においても生かされることを求めたい」として、今後の教訓とすることを求めた。最終的な提言は、この日の議論を踏まえた再修正を経て、近く萩生田光一文科相に手渡される。

千葉県八街市で下校中の小学生の列にトラックが突っ込み、児童5人が死傷した事故を受け、政府は6月30日、交通安全対策に関する関係閣僚会議を開いた。菅義偉首相は、これまでの交通安全に関する緊急対策の検証や、通学路の総点検を速やかに実行するよう、萩生田光一文科相をはじめとする関係閣僚に指示した。

学校が本格的に再開した昨年6月から今年5月末までに、児童生徒の感染者は2万6090人、教職員は3309人となったことが6月30日、文科省の集計で分かった。幼稚園での感染者は幼児878人、教職員423人だった。4月末から5月中旬にかけては感染者が1000人を超える週が続いたが、直近は減少傾向にある。文科省の担当官は「変異株が拡大しているが、まずは基本的な感染対策を徹底してほしい」と注意を呼び掛けている。

今年3月に卒業した高校生を対象にした就職内定実態調査で、コロナ禍の影響で求人の取り消しが急増したのに加え、経済的な理由で進学をあきらめて就職に切り替えるケースが相次いでいたことが6月30日、分かった。調査を行った全日本教職員組合(全教)と全国私立学校教職員組合連合(全国私教連)は「生徒が早くから就職活動を進める中で、求人取り消しが急増したのは問題だ。

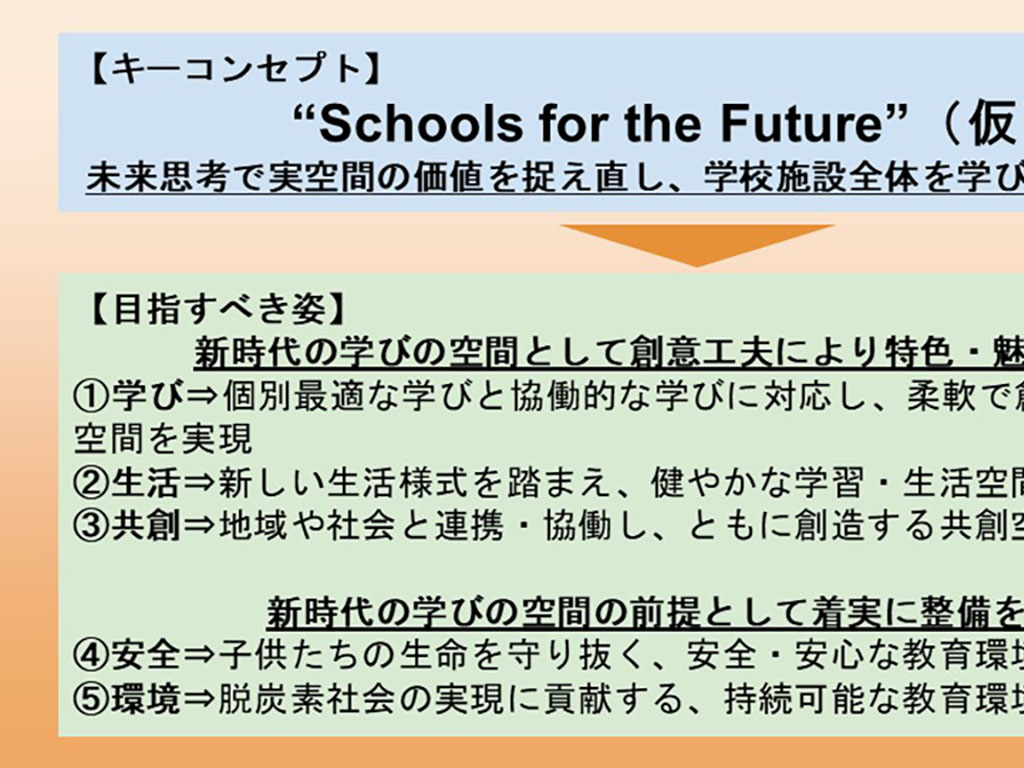

GIGAスクール構想をはじめとする、これからの学びに対応した学校施設の考え方を議論している文科省の「新しい時代の学校施設検討部会」はこのほど、第5回会合をオンラインで開き、中間報告の素案について検討した。素案では、令和の日本型学校教育における学びの姿を実現する上で学校施設に求められる機能や、防災、脱炭素化への対応など、今日的な学校施設を巡る課題を整理し、新時代の学校施設のビジョンを表すキーコンセプトとして「Schools for the Future」を掲げて、5つの目指すべき姿を示した。

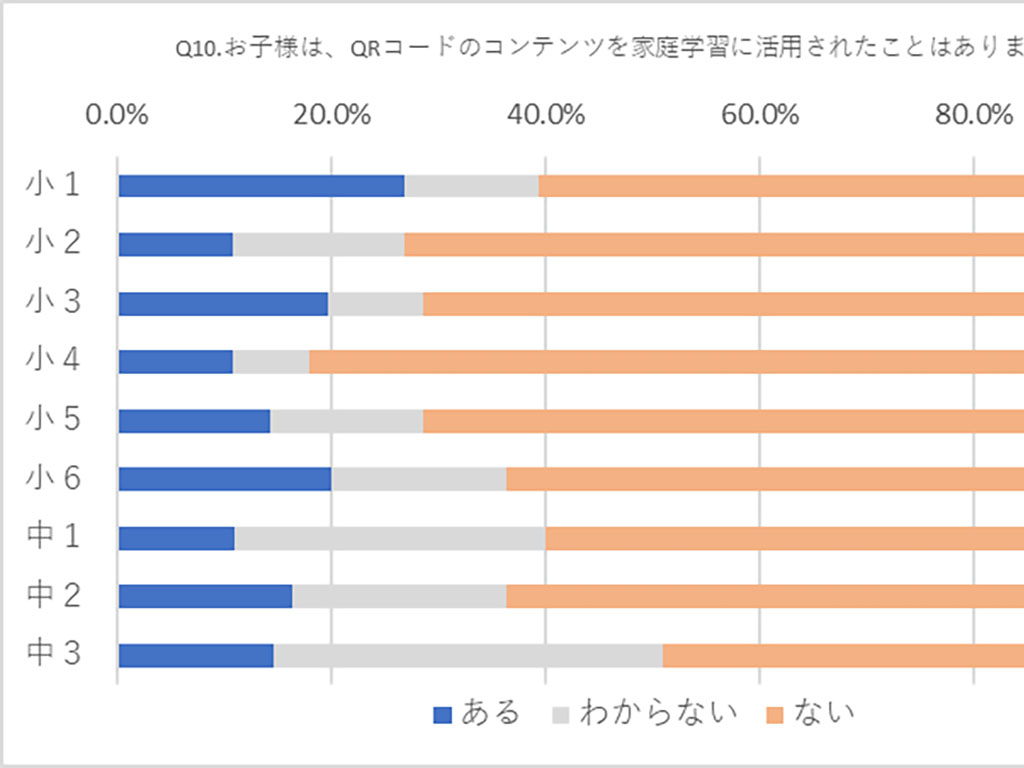

小学校から高校までの教科書を発行する光村図書出版は6月30日、公立小中学校の子どもがいる保護者を対象に実施した、家庭学習におけるデジタル端末の活用状況に関する調査結果を公表した。新しい教科書で用いられることが増えた、QRコードを読み取って活用するコンテンツについて、保護者の認知度は4人に1人程度と低かった。QRコードのコンテンツを家庭学習で最も活用しているのは、小学1年生だった。

小学校に続く中学校の35人学級への移行について、萩生田光一文科相は6月29日の閣議後会見で、「一人一人に応じたきめの細かな指導は、小学校のみならず、中学校においてもその必要性に変わりはないと認識している。正面から堂々と必要性を主張して、必要な手続きをやっていきたい」と述べ、取り組む意欲を改めて表明した。その上で、「教員確保について計画的に進めなければならない。

6月28日に千葉県八街市で、下校途中の児童の列にトラックが突っ込んで2人が死亡、3人が重傷を負う事故があり、萩生田光一文科相は29日の閣議後会見で、「運転手からアルコールが検出されたということで、事実なら怒りを禁じ得ない。通学路としての危険性について自治体がしっかり考えるなら、国も寄り添って対応策に取り組みたい」などと述べ、文科省としても自治体の通学路の安全対策を支援したいとの考えを示した。

経済協力開発機構(OECD)は6月29日、OECD幼児教育・保育白書第6部(Starting Strong VI: Supporting meaningful interactions in early childhood education and care)を公表した。そこでは、幼児教育・保育を教育の出発点と位置付け、発達段階に合わせたカリキュラムにより小学校との円滑な接続を図ることが、質の高い幼児教育や格差解消につながることを指摘。

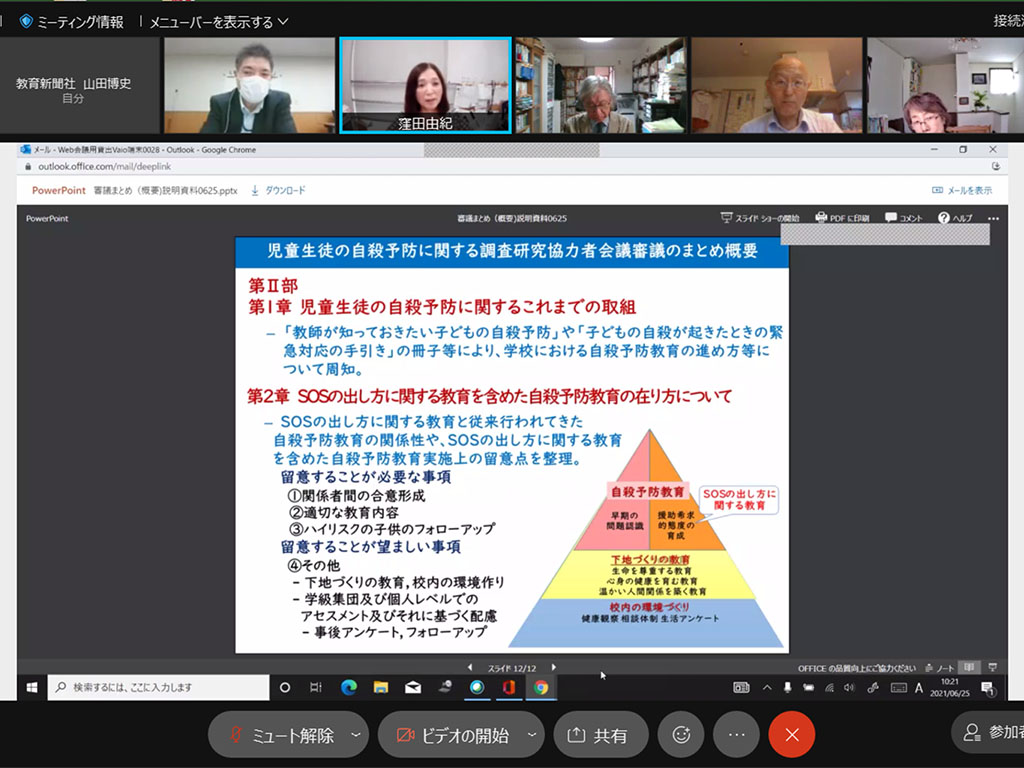

文科省の「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が6月25日開かれ、これまでの議論を総括した審議まとめ案が示された。案では、昨年の児童生徒の自殺が過去最多となった背景には、コロナ禍による家庭や学校の環境変化があったと分析。悩みや不安を抱えた児童生徒の早期発見・対応に向けたICTの効果的な利活用や、教職員の連携も含めた対応能力の向上が必要だと強調した。

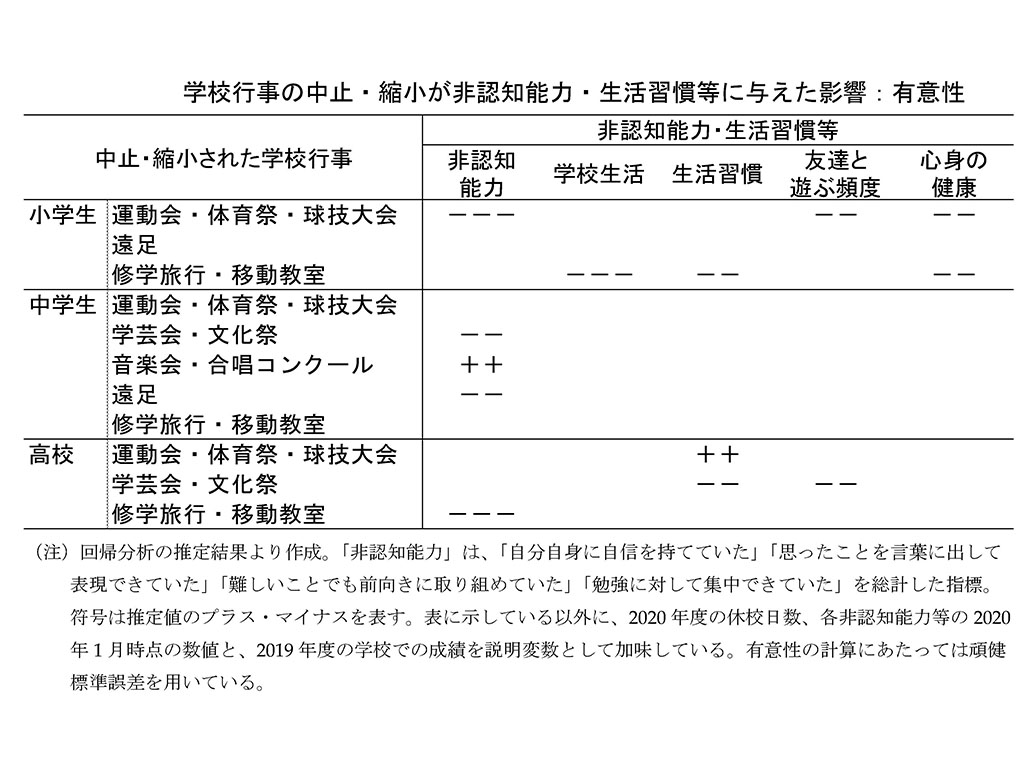

昨年の新型コロナウイルスによる休校は、教育格差を拡大させた――。日本財団と三菱UFJリサーチ&コンサルティングは6月29日、保護者に対して行ったウェブ調査の分析結果を公表した。世帯収入や成績によって、学校外の勉強時間の差が学校再開後に拡大したほか、中止や縮小となった学校行事が、子どもの非認知能力や生活習慣に影響を与えていることが裏付けられた。

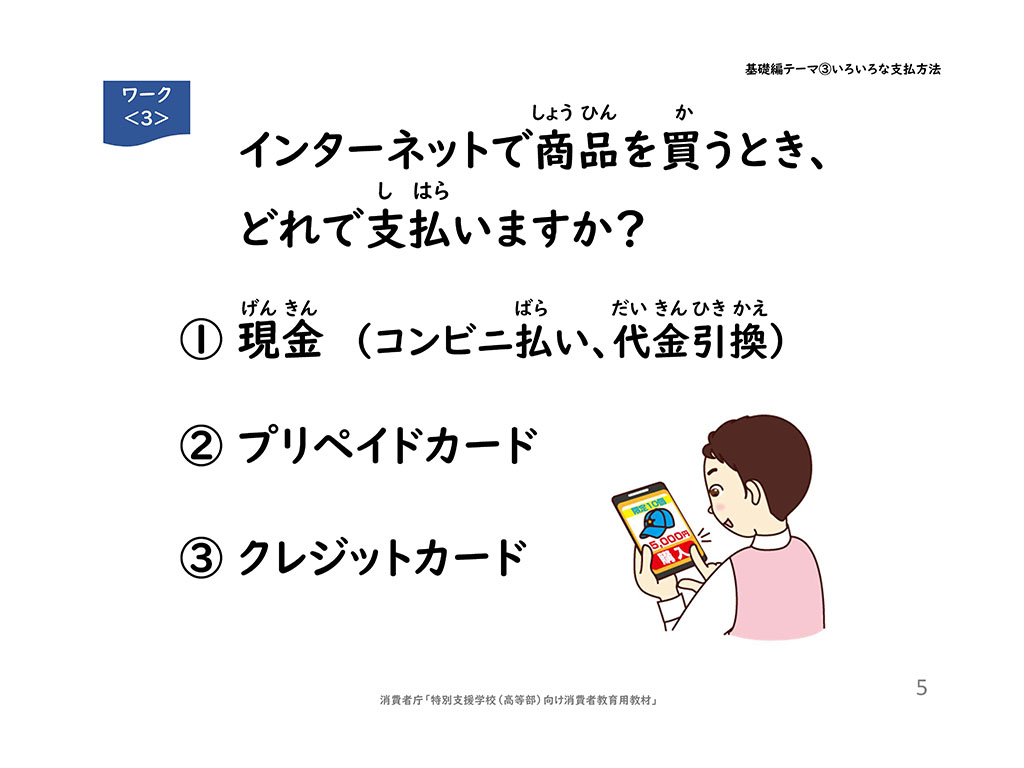

来年4月から成年年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、消費者庁はこのほど、特別支援学校高等部の知的障害のある生徒を対象に、契約の仕組みやインターネットでのトラブルへの対処方法などを解説した教材を制作し、同庁ホームページで公開した。

教員制度の抜本的な改革に取り組む中央教育審議会(中教審)は6月28日、特別部会と教員養成部会による合同会議を開き、今後の進め方について、「『個人』としての教師に求められる共通的な資質能力」と「『組織』としての教職員集団の姿」を一体的に議論することを了承。その中で、教職員集団をまとめる校長など学校管理職の役割や資質能力を明確化していく方向性を打ち出した。

現在、教科ごとに定められている授業時間の配分について文科省は、来年4月から小中学校などで特定の教科の授業時間数を、1割を上限に減らして別の教科に上乗せできる制度を創設する方針を決めた。6月28日に開かれた第11期中教審初等中等教育分科会の教育課程部会で制度案を説明し、各委員からは「導入する学校には加配するなどリソースを確保してほしい」「いかに探究的な学びで生徒を育てているのかを検証してほしい」といった意見や要望が相次いだ。

大学入学共通テストでの英語4技能試験と記述式問題の実施を「困難」とする提言案を文科省の大学入試検討会議が示したことについて、萩生田光一文科相は6月25日の閣議後会見で、「大学は高校での学びをきちんと評価できなくなるのか、という指摘は全く違う。共通テストのみで評価するのではなく、個別の試験で各大学がきちんと評価していくことになれば、高校での学びは何ら変わらないと思う」と述べ、各大学が個別試験で対応することにより、大学入試改革の道筋を維持できるとの見解を示した。

地域スポーツクラブを産業として育成し、学校の部活動の地域移行に向けた受け皿とする可能性を検討してきた経産省の「地域×スポーツクラブ産業研究会」は6月25日、第1次提言を公表し、地域スポーツクラブを軸にした新しいスポーツ環境に向けたポイントを提示した。提言では文科省に対し、学校の部活動は「社会教育」であることを明確にし、土日だけでなく平日も含めて地域移行する必要性を指摘した。……

中止を判断した自治体も出ている東京五輪・パラリンピック大会の学校観戦について、NPO法人「共育の杜」は6月26日、コロナ禍で学校観戦をする教育的意義とは何かをテーマにした討論会をオンラインで開いた。パラスポーツの体験を通じてインクルーシブな社会の在り方を考える活動を行っている、電通ダイバーシティ・ラボ コアメンバーの佐多直厚さんと、学校リスクが専門の内田良名古屋大学准教授が登壇。

地域住民や保護者が学校運営に参画するコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の導入促進や充実策を議論する文科省の検討会議は6月24日、第3回会合をオンラインで開催し、文科省がこれまでの議論を基に中間まとめの骨子案を提示した。骨子案は「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に力点を置き、人材配置や財政支援の必要性を指摘。

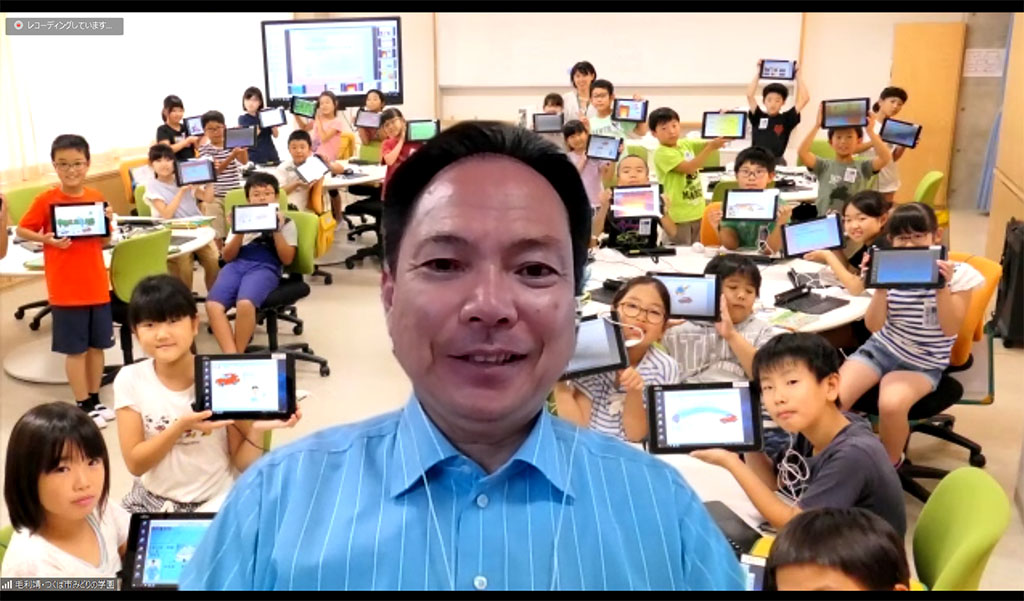

1人1台環境が揃う以前から、ICTを活用した取り組みを日常的に行ってきた茨城県つくば市立みどりの学園義務教育学校(毛利靖校長、児童生徒1593人)。2018年4月に開校したばかりの公立の義務教育学校ながら、子供たちはプログラミングやドローンなどを使いこなし、貧困や環境問題など地球規模の課題に挑む。

昨年度から教師向けにオンラインプログラムを開催している森美術館(東京都港区)。全国から教員が参加しているという。美術館が運営するプログラムで、参加者はどんな学びを得ているのだろうか。

埼玉県は6月22日、東京五輪・パラリンピックの学校連携観戦チケットについて、大会延期による希望枚数の74.7%に相当する約6万5000枚がキャンセルされたと発表した。公立小中学校などを所管する市町村で全てのチケットをキャンセルしたのは全63市町村中の23市町村、全てのチケットをキャンセルした県立学校も10校あった。

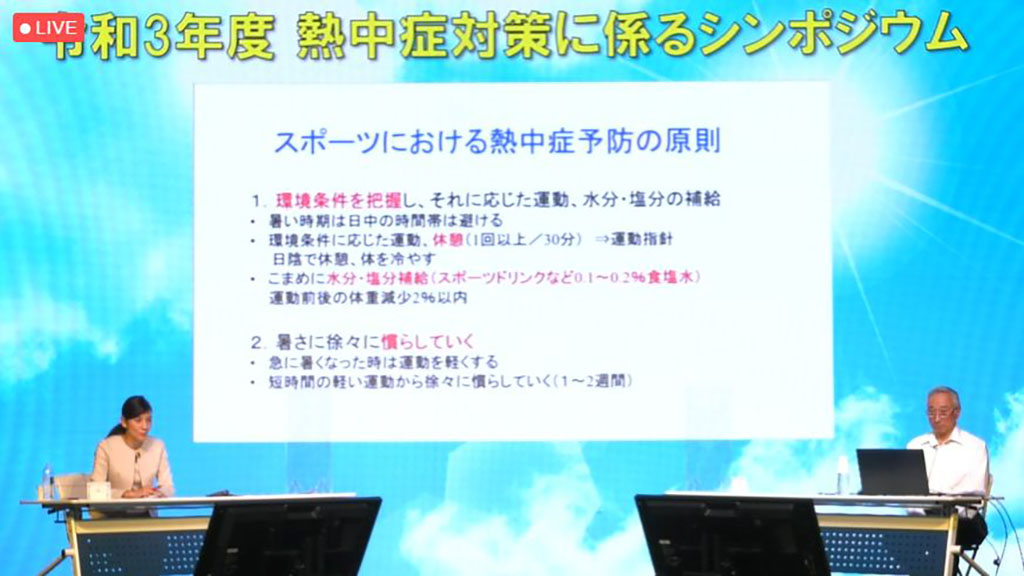

環境省は6月23日、熱中症対策をテーマにしたオンラインシンポジウムを開いた。熱中症警戒アラートや暑さ指数(WBGT)を活用した教育現場での熱中症対策などを、専門家が解説。体育や部活動などでの熱中症の死亡事故を分析した、川原貴日本スポーツ協会スポーツ医・科学専門委員会委員長は「熱中症の重症化やそれによる死亡は、適切に予防すれば防げる」と教員に呼び掛けた。

日本の高校生は社会問題を自分事として捉えているが、政治や社会への参加意欲は低い――。国立青少年教育振興機構は6月22日、日米中韓の4カ国の高校生に対して実施した、高校生の社会参加に関する意識調査の報告書を公表した。日本の高校生は、校則に生徒の意見が反映されていると感じている割合と、社会や政治について自分たちの意見を表明しやすいと思っている割合が4カ国中で最も低いなど、生徒会活動や主権者教育に関連した課題が浮き彫りとなった。

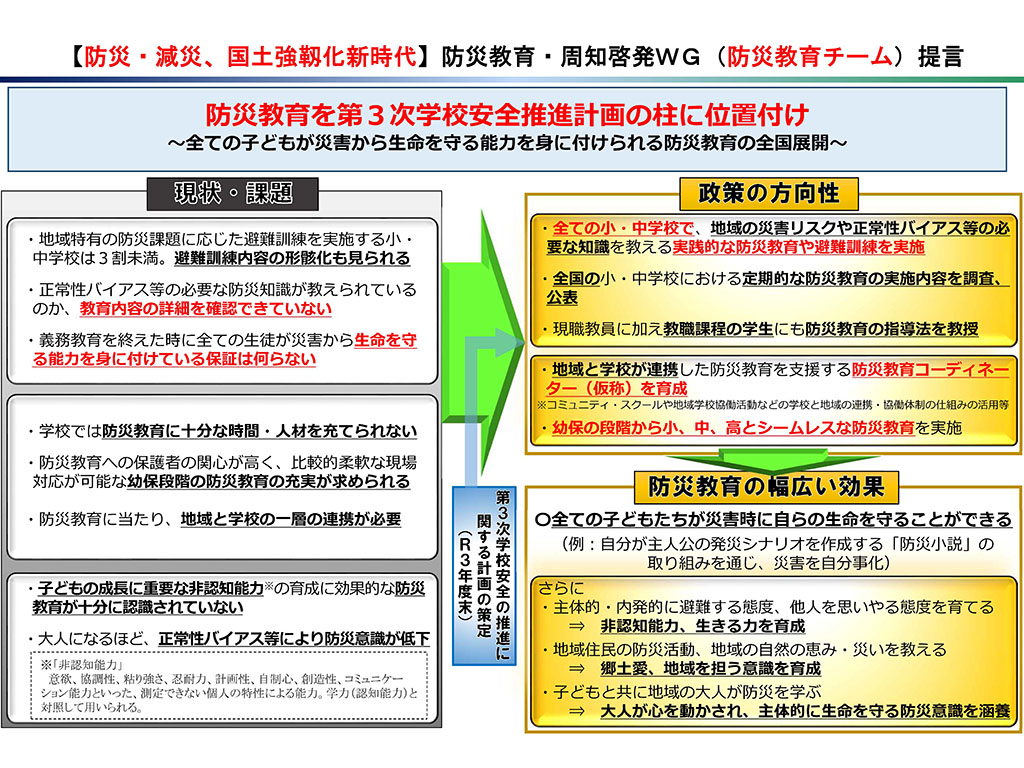

第3次学校安全推進計画の策定に向けた検討を行っている中教審初等中等教育分科会学校安全部会は6月23日、第2回会合をオンラインで開き、防災教育をテーマに議論を行った。同部会委員で、内閣府の「防災・減災、国土強靭(きょうじん)化ワーキンググループ(WG)」でも委員を務めていた大木聖子・慶應義塾大学環境情報学部准教授は、発表の中で現状の学校の防災訓練が非現実的であると指摘。