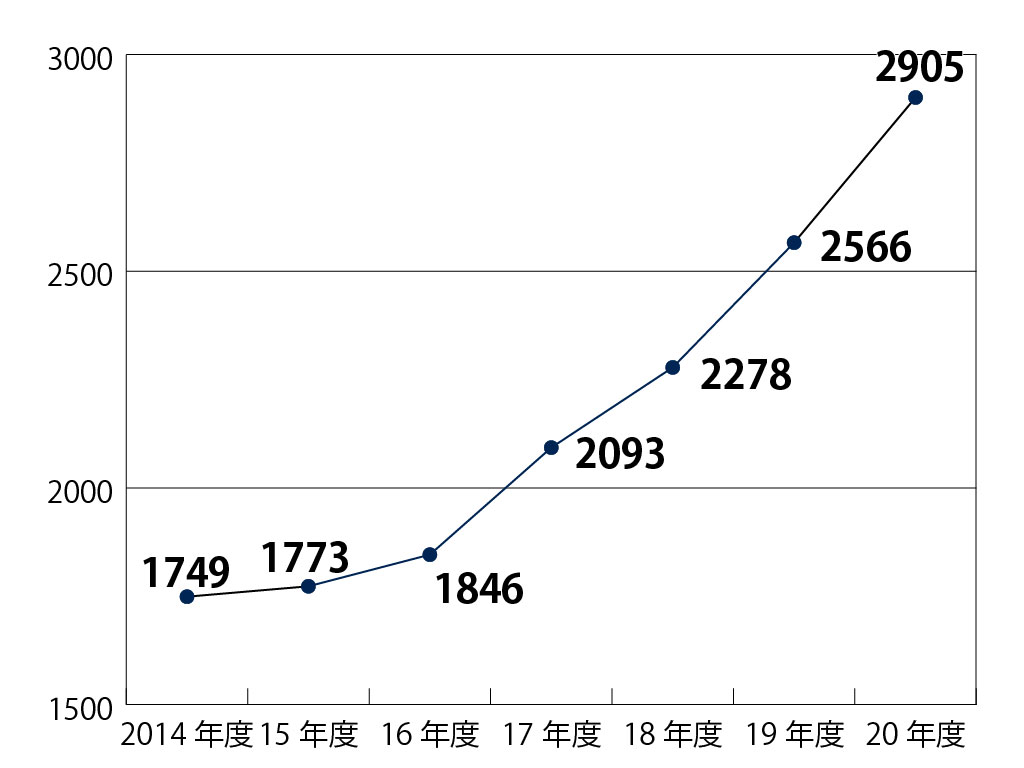

経産省は5月17日、2020年10月時点での大学発のベンチャー企業の数が、過去最多となったと発表した。19年度と比べた1年間の伸びでも過去最高だった。大学別では、東京大学が依然トップを維持していた。

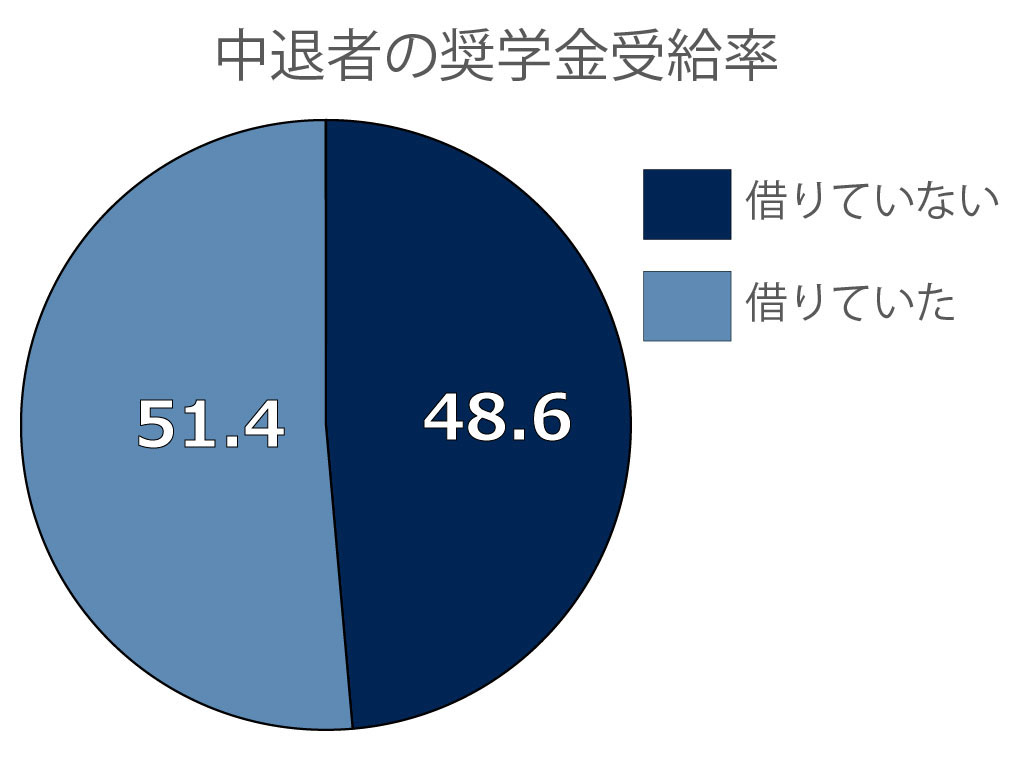

大学などを中退、または中退予定の573人を対象にしたアンケートの結果が、このほど公表された。奨学金を借りていた回答者は48.6%。また、49.4%が留年したと答え、中退理由も留年が最も多かった。

全国連合小学校長会(全連小)は5月19日、第73回総会を開催し、新会長に東京都世田谷区立下北沢小学校の大字(おおじ)弘一郎校長が就任した。新型コロナウイルスの感染防止のため参集せず、都内のホテルの一室を基地局とし、各都道府県の事務局をオンラインでつないで開催した。総会を遠隔で開催するのは初めて。大字新会長は「令和の日本型学校教育を具現化していくのは、私たち現場の校長だ」と、学校教育の変革に向け意欲を見せた。

全国高等学校長協会(全高長)は5月18日、オンラインで常務理事会を開催し、新会長に杉本悦郎(えつお)東京都立小金井北高校校長を選出した。前会長の萩原聡東京都立西高校校長は顧問に就任する。

全ての5歳児を対象とする就学前教育の提供に向け、文科省は「幼児教育スタートプラン」を策定した。幼稚園、保育所、小学校の連携を強化する「幼保小の架け橋プログラム」を軸にして、幼児教育推進体制の整備を拡充する。5月19日に公開された議事録によると、萩生田光一文科相は14日に開かれた政府の経済財政諮問会議(議長・菅義偉首相)の席上、「全ての子供が格差なく質の高い学びへ接続する観点では、教育開始年齢の早期化が世界の潮流」と述べ、幼稚園や保育所、認定こども園の施設類型を問わず、幼児期から学びの基盤作りを進める考えを示した。

ひきこもり対策を検討している自民党の「いわゆる『ひきこもり』の社会参画を考えるPT」(座長・馳浩元文科相)は5月19日、萩生田光一文科相に、ひきこもり支援策の推進を求める提言を提出した。特に若年層のひきこもりについては、不登校やいじめがきっかけになる場合も多いとして、学校保健医だけでなく精神保健福祉士なども加わってカウンセリング体制を充実させるなど、長期的な視点も見据えた支援策の推進を求めた。

発達障害の一つである自閉スペクトラム症(ASD)の累積発生率は、日本では5歳の時点で2.75%であることが、信州大学の研究グループが行った大規模疫学調査で、このほど明らかとなった。累積発生率は都道府県によってかなり幅があった。同研究グループでは、日本は世界的に見てもASDの累積発生率が高いものの、医療や支援へのアクセスの差が、地域間の累積発生率のばらつきを生んでいる可能性があるとみている。

経済同友会(櫻田謙悟代表幹事)はこのほど、学校現場の業務構造改革を進めるための「教育COO(最高執行責任者)」制度の創設などを盛り込んだ提言を発表した。

政府の規制改革推進会議は5月18日、第10回会議をオンラインで開催し、デジタル技術の進展を踏まえた大学・高校の設置基準の見直し、外部人材の積極活用のための教員資格制度の見直しについて意見を取りまとめた。高校の教育課程編成について、学習指導要領の標準単位数に縛られずに単位数を増減できることや、後に履修する科目の内容を含めて学習指導要領に示していない内容を加えて指導することを可能にするよう求めた。

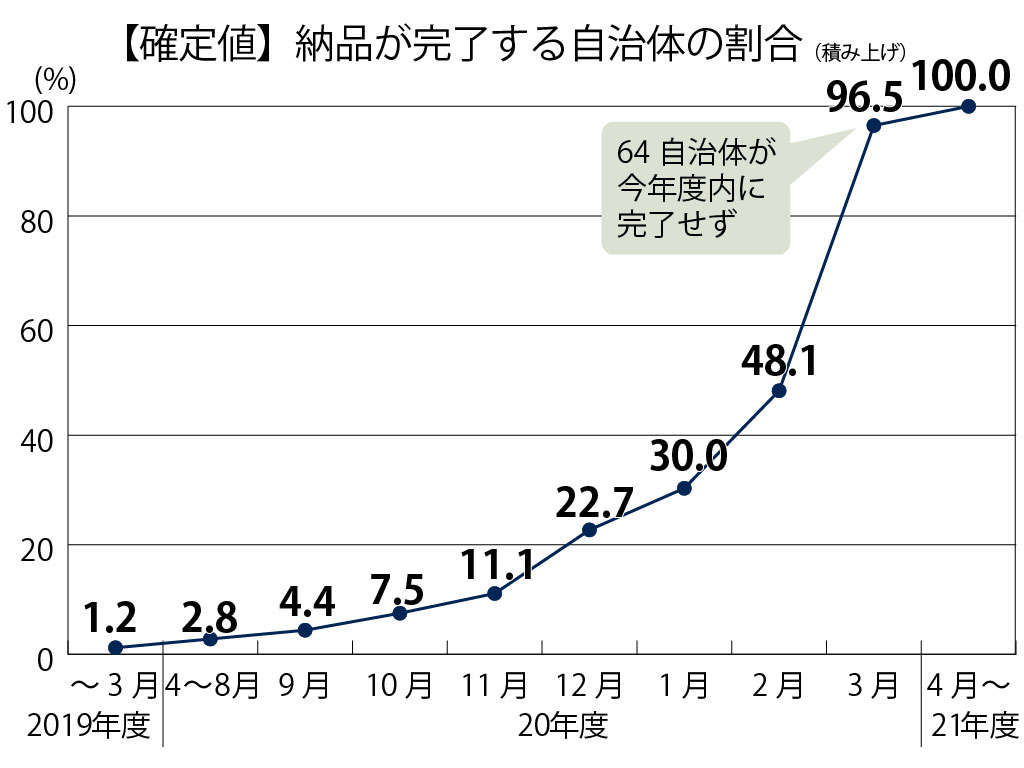

GIGAスクール構想による1人1台端末の納品を昨年度内に完了した自治体の割合は96.5%(1748自治体)となり、2月時点での見通し(97.6%)より低下したことが5月18日、文科省の集計(確定値)により明らかになった。2月時点では、昨年度内に納入完了しない自治体は43自治体となる見通しだったが、実際は64自治体が完了せず、増加の理由は全て「端末への需給のひっ迫などによる納期遅延」だった。

全国の自治体で予約受付が始まっている新型コロナウイルスのワクチン接種で、新潟県三条市は当日余ったワクチンを、市内の教職員に接種する方針としている。市内の幼稚園や小中学校などでは、5月17日から対象となっている約900人の教職員の中から希望者リストの作成が始まっている。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言で、小中学校でオンライン授業を実施するなど独自の対応を取っていた大阪市は5月17日、子供の感染数が落ち着いてきていることなどから、同24日から通常授業に戻る方針を決めた。松井一郎市長は、この間の学習について、授業時数としてカウントする考えを示した。

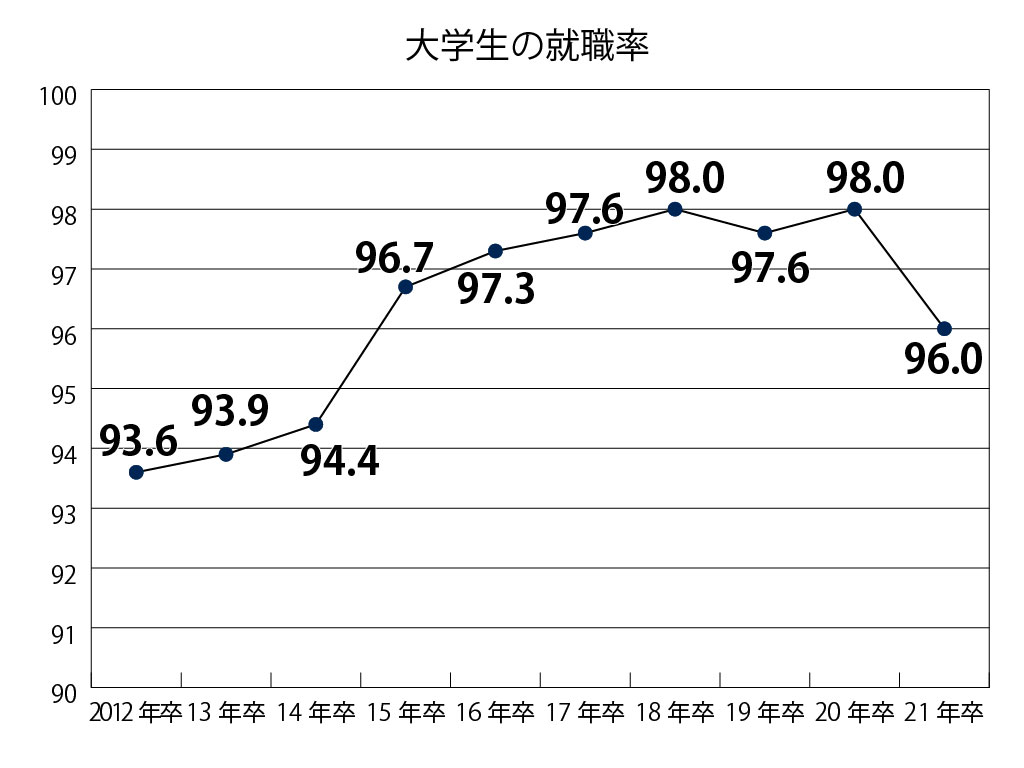

今年3月に大学や高校を卒業した学生と生徒の就職率は、大学生で96.0%(前年より2.0ポイント減)、高校生で97.9%(同0.2ポイント減)と、いずれも昨年を下回ったことが、文科省と厚労省が5月18日に公表した「大学等卒業者及び高校卒業者の就職状況調査」の結果で分かった。コロナ禍で影響を受けた業種の求人数が大きく減ったことが背景にあるとみられ、萩生田光一文科相は同日の閣議後会見で、「厳しい状況は依然として継続すると認識しており、未就職で卒業した学生や生徒らに寄り添った支援をしたい」と述べた。

長野県教委はこのほど、2022年度の教員採用試験から、妊娠中の合格内定者が希望する場合、1年間の採用猶予期間を設ける制度を新たに導入すると発表した。さらに体調に不安がある妊娠中の受験者に対して、過度な負担がかからないように、個別に配慮する体制も整える。女性の労働環境の整備や、働く女性の応援につなげることが狙い。

小学校全学年での35人学級を段階的に実現するにあたり、文科省は5月17日、公立学校の運営を担う地方自治体との間で、初回の協議の場を開いた。計画的な定数改善に向け、萩生田光一文科相は▽教職員定数の適切な配置▽質の高い教員確保の取り組み▽外部人材の活用▽少人数学級の効果検証▽教室の環境整備――といった課題について、協議を通して解決を目指す姿勢を示した。

厚労・文科両省による「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム(PT)」は5月17日、家族の介護や家事などを担い、学習に支障が出るなどの状態にある子供(ヤングケアラー)の支援策をうたった報告書を取りまとめた。自分自身がヤングケアラーである自覚がなかったり、ヤングケアラーという言葉を知らなかったりする中高生が多いことから、2022~24年度をヤングケアラーの認知度向上の集中取り組み期間と位置付け、中高生の認知度5割を目指すと打ち出した。

埼玉県教委は5月14日、同県が独自に実施している「埼玉県学力・学習状況調査」について、CBT(コンピューター使用型調査、Computer Based Testing)への移行に向けた試行調査を始めると発表した。GIGAスクール構想によって小中学校における1人1台環境が整うことを受け、同県では2024年度をめどに、従来の紙による学力調査から、タブレット端末などで答えを入力するCBTへの段階的な移行を目指す。

全国高等学校PTA連合会はこのほど、2020年度に全国の高校で実践された、コロナ禍の学校活動やPTA活動の事例集を公開した。高校生を元気づけるために花火を打ち上げたり、中止になった海外研修の代わりにカンボジアへのオンラインツアーを企画したりなど、PTAが旗振り役となり、さまざまな手法で生徒にエールを送った例が紹介されている。

日本サッカー協会(JFA)は5月13日、子供のヘディングに関する適切な指導方法を示したガイドラインを作成した。ヘディングによって脳に悪影響を及ぼすという指摘を踏まえ、ヘディングそのものを禁止にするのではなく、安全にダメージを最小限にするトレーニングについて、幼児期から段階的に整理した。

政府の経済財政諮問会議(議長・菅義偉首相)は5月14日、経済・財政一体改革の当面の重点課題として、オンライン教育とデジタル人材の育成などを取り上げた。民間議員は、GIGAスクール構想によって1人1台端末を配置した全国全ての小中学校が「オンライン教育の日常的な活用」を来年3月末までに開始すべきだとした上で、それができない小中学校のある都道府県・市町村に対して、できない理由と対処方針、いつまでに開始するのかを明記した工程表を年内に公表するよう求めた。

政府は5月14日、新型コロナウイルス感染症対策本部を開き、新たに北海道、岡山県、広島県の3道県を緊急事態宣言の対象とすることを決めた。適用は16日からで、すでに緊急事態宣言が出されている東京都など6都府県とともに今月31日までとする。また、「まん延防止等重点措置」についても、16日から来月13日までの間、群馬県、石川県、熊本県の3県について追加で適用することを決めた。

小学校の35人学級の段階的な実現に向け、質の高い教員の確保が急務となっていることを背景に、文科省は5月14日、教員採用を担う地方団体との協議の場を設け、来週17日に初会合を開くことを明らかにした。萩生田光一文科相は14日の閣議後会見で、自治体によって計画的な教員採用が難しくなっている実態を踏まえ、「次のステージに向かっては、皆で同じ歩幅をちゃんと作っていこう、ということを考えている」と、自治体との協議を通じて計画的な採用を後押しする姿勢を明らかにした。

山形県保険医協会が5月10日に公表した調査結果によると、昨年度の学校健診で要受診と診断されたものの、その後に受診していない「未受診」の児童生徒が急増していることが分かった。特に歯科検診や耳鼻科健診で顕著に見られ、未受診率は4割を超えた。

萩生田光一文科相は5月14日の閣議後会見で、今年7月にGIGAスクール構想の1人1台端末を使って、国際宇宙ステーション(ISS)に滞在中の星出彰彦宇宙飛行士と児童らが交信する教育イベントを実施すると発表した。ISSとの時差の関係で学校の授業時間ではなく、放課後の時間帯の実施となる見通し。萩生田文科相は「GIGAスクール構想でいろいろな工夫をして子供たちが興味を抱く授業を行える、その第一歩としたい」と述べた。

華道家元池坊は5月14日、日本最大の高校華道コンクールである「Ikenobo花の甲子園2021」の大会公式アンバサダー就任式を開いた。吉本興業所属の兄弟お笑いコンビ「ミキ」と、アイドルグループNMB48の梅山恋和(ここな)さんがアンバサダーに就任した。

新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の延長で、感染防止対策のためオンライン授業を始める学校も出始めている。東京都北区にある私立の桜丘中学・高等学校(髙橋知仁校長、生徒1212人)では、4月30日から全生徒を対象とした同時双方向によるオンライン授業に切り替えた。昨年の一斉休校でのオンライン授業の経験を踏まえ、2年目となる今回はどのような体制でオンライン授業に臨んだのか。髙橋校長と中野優教諭に聞いた。

STEAM教育を通じた児童生徒の探究力の育成などについて議論する「総合科学技術・イノベーション会議有識者議員懇談会」が5月13日、内閣府で開かれた。メンバーの藤井輝夫東京大学総長がSTEAM教育の必要性を述べたとともに、産業界も含め社会総出で推進していくシステムづくりが必要だと訴えた。内閣府は7月に中教審メンバーも含めた新たな検討の場を設置し、初等中等教育段階のSTEAM教育の具体策について本格的な議論を進める。

夏休みの短縮が教員の年休取得に影響――。横浜市教委は5月13日、教職員の働き方改革プランに基づいた、2020年度の取り組み状況を公表した。コロナ禍によって夏休みが例年より短かったことから、10日以上の年次休暇を取得できた教員の割合は、19年度と比べて15ポイント低かった。