大学の奨学金制度などを検討している自民党教育再生実行本部の「恒久的な教育財源確保に関する調査チーム」の会合で9月29日、関西学院大学の村田治学長がオンラインで講演した。 授業料・入学金を一時的に立て替え、卒業後に支払い能力に応じて返還する卒業後拠出金方式(HECS)。

大学単独では教員養成が困難になっている教員免許状があることを踏まえ、文科省は一つの教職課程として必要な授業科目を複数の大学間で共同設置できる「連携開設制度」を来年度から新設する。条件を満たせば、教員免許状の取得に必要な最低単位数の8割まで、他大学との連携開設科目を認める。これを受け文科省は、教育職員免許法施行規則の改正案について9月28日、パブリックコメントの募集を開始した。

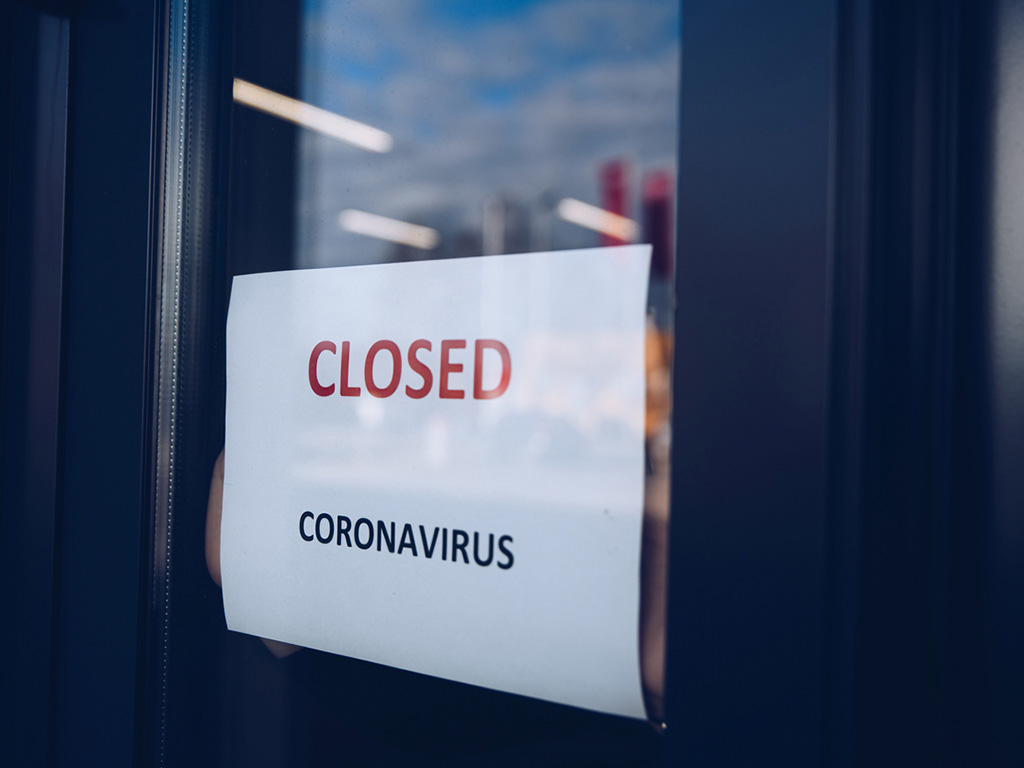

子供の貧困対策などに取り組むキッズドアが、社会人向けオンラインスクール「デイトラ」を運営する東京フリーランスと連携し、デイトラのウェブデザインコースを、新型コロナウイルスの影響で経済的に困窮している家庭の保護者が無料で受講し、収入の確保につなげる取り組みを始めた。9月24日に厚労省で記者会見を行った関係者らは、就労支援を目的とした在宅でのIT教育の必要性を呼び掛けた。

中教審の初等中等教育分科会は9月28日、第127回会合をWEB会議形式で開き、答申の中間まとめ案について検討した。同11日に「新しい時代の初等中等教育の在り方特別部会」で示した素案から、タイトルを「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」と修正し、ポストコロナ時代の新しい学びのポイントを端的に示した。

小中学校を狙った爆破予告が、全国で相次いでいる。9月の4連休明けだけでも16市町の学校に爆破予告があり、コロナ禍に乗じたかのような犯行は一向に収まる気配がない。9月28日には茨城県筑西市のホームページに爆破を予告する投稿があった上、「爆破の混乱に乗じて児童を誘拐する」という脅迫まで書かれていた。

元北海道日本ハムファイターズの田中賢介氏は9月24日、学校法人立命館(京都市)と提携し、札幌市内に小学校を設立すると発表した。校名は「田中学園立命館慶祥小学校」で、2022年4月の開校を目指す。

新型コロナウイルスによる休校から学校が再開した後の勤務実態について、全日本教職員組合(全教)は9月25日、調査結果を公表した。教員の4割以上が「時間外勤務が増えた」と回答。理由として最も多かったのは消毒や清掃、施設点検など「感染予防対策」だった。

都教委は9月24日、来年春に行われる都立高校入試の実施要綱を公表し、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、原則として出願手続きを郵送で行うこととした。また、発達障害などのニーズの増加に対応するため、来年度から全都立高校で通級指導に対応できる体制を整える方針も決めた。いずれも、同日に開催された都教委定例会で報告された。

今月末が期限となっている来年度予算の概算要求を巡り、文科省は9月25日、小学校高学年での教科担任制の導入や、障害のある児童生徒への通級指導の充実などに取り組むため、来年度に2397人の教員増を図る方針を固めた。少人数学級の実現に必要な教員増については、年末までの予算編成過程で検討するため、概算要求段階では人数と金額を明示しない「事項要求」とする。

菅義偉首相は9月25日、マイナンバーの利活用とデジタル基盤の改善を議論するワーキンググループの席上で、国や自治体がマイナンバーカードを役立てていく体制を整備する工程表を年内に作成し、「2025年度末までに必要なデジタル・トランスフォーメーションを完成する」との考えを表明した。

政府一体でデジタル化を強力に推進するという菅義偉首相の指示を踏まえ、文科省は9月25日、文科省デジタル化推進本部を設置し、その初会合を開いた。推進本部では今後、デジタル化の推進に当たって想定されるシステム上の課題などを検討し、「デジタル庁」創設に向けた基本方針を年内に定めるという菅首相の方針に沿って、年内に論点を取りまとめる。

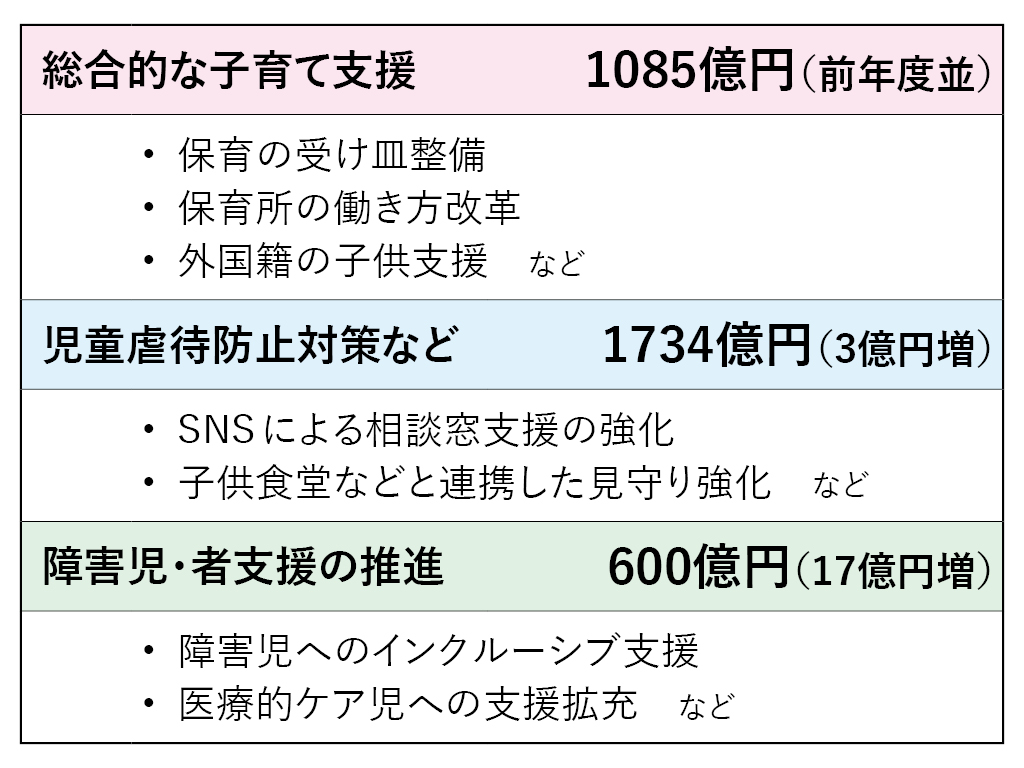

厚労省は9月25日、来年度予算案の概算要求を公表した。新型コロナウイルスと共生する「新たな日常」での生活支援として、地域による子供の見守り強化や保育の受け皿確保などを進める。また、介護人材を確保するため、新たに福祉系高校に通う生徒を対象とした修学資金貸付事業を打ち出した。

きめ細かい条件のすり合わせで臨時教員の応募者を増やそうと、婚活や趣味などまで支援する独自の採用プランを、北海道教委が始めた。今月中旬に募集を開始し、可能な限り志願者の希望条件に耳を傾けているという。

深刻な虐待などにより児童相談所が行う一時保護について、厚労省の検討会はこのほど、都内で初会合を開き、一時保護の手続きの見直しに向けた議論に着手した。児童相談所の一時保護の件数が、4年間で1.3倍に増加していることなども報告された。

自民党の教育再生実行本部(本部長・馳浩元文科相)は9月24日、義務教育段階の1学級の人数を「30人」とした少人数学級の取り組みを、段階的・計画的に進めるべきとする提言を、萩生田光一文科相に申し入れた。

自民党の教育再生実行本部(本部長・馳浩元文科相)は9月24日、義務教育段階だけでなく、高校においても1人1台の情報端末を整備するよう、萩生田光一文科相に申し入れた。緊急事態が生じた場合の学びの保障のほか、地域の高度人材を育成し地方創生につなげる。端末整備にかかる費用については国費を投入し、国が一定の責任を負うことで、地方自治体の間で格差が生じないようにする仕組みを構築するよう提言した。

政府の教育再生実行会議は9月24日、ポストコロナ時代の学校教育の姿を議論する初等中等教育ワーキング・グループ(WG)の第2回会合を開き、ICTの本格導入を含めた新たな日常(ニューノーマル)における新たな学びについて、集中的に議論した。

1人1台端末の整備に伴い本格導入が検討されている学習者用デジタル教科書について、文科省は9月23日、検討会議の第4回会合を開いた。今回は、児童生徒がデジタル教科書を利用する際の健康面への影響が議題に上り、「各教科の授業時数の2分の1未満」としている現行の基準を緩和した場合、懸念される影響や対策などを話し合った。

神戸市は9月24日までに、市立小学校の児童22人と教職員5人に、新型コロナウイルス感染が確認されたことを発表した。同市教委は感染経路の特定を進めているが、3密回避やマスク着用などの感染対策はしっかり行われていたといい、「対策をすり抜けた穴はなかったか」も含めて調査している。

文科省は9月24日、オンラインで開催された国際情報オリンピックで、日本代表の高校生4人が金メダルと銀メダルを受賞したと発表。4人を文部科学大臣表彰の受賞者とすることを決めた。 国際情報オリンピックで金メダルを獲得したのは、▽松尾凜太朗さん(麻布高校2年)▽米田優峻さん(筑波大附属駒場高校3年)。

菅義偉首相は9月23日、全閣僚によるデジタル改革関係閣僚会議の初会合で、政権の看板政策である「デジタル庁」の創設について、「年末には基本方針を定め、(来年1月に召集する)次の通常国会に必要な法案を提出したい」と表明。「国民が当たり前に望んでいるサービスを実現」するとして、教育分野では「デジタル教育などの規制緩和」の推進を指示した。

自民党は9月23日、教育再生実行本部・教育の多様性を考える特別部会の会合を開き、義務教育段階を対象に進められているGIGAスクール構想での1人1台端末整備は、高校にも必要だとする提言を翌24日に、文科相に提出する方針を示した。とりわけ専門高校における教育を念頭に、地域の高度人材を育成する観点から、1人1台端末を前提としたICT環境の必要性を訴える。

不登校児童生徒向けのオンライン留学プログラム「OJaC(オージャック=オンラインジャパンクラス)」のオンライン始業式が9月23日、全国約200人の児童生徒と、提携する17自治体が参加して行われた。同プログラムは、不登校児童生徒のネットスクール「クラスジャパン小中学園」を運営するクラスジャパン学園が、全国17自治体と共同で実施。経産省「未来の教室」実証事業にも採択されている。

菅内閣の発足に伴い文科副大臣に就任した田野瀬太道(教育・スポーツ担当)、高橋比奈子(科学技術・文化担当)の両氏と、大臣政務官に就任した鰐淵洋子(教育・文化担当)、三谷英弘(科学技術・スポーツ担当)の両氏は9月23日、文科相の職員に向けて就任のあいさつを行い、これからの文科行政に向けた抱負を語った。

文科省は9月23日までに、今年度の第1回高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の結果を公表した。出願者は9206人(前年度1万1860人)と前年度より2割以上減少し、受験者は8098人(同1万479人)、全ての科目に合格し大学入学資格を取得したのは3737人(同4581人)となった。

市内の英語教室の従業員に新型コロナウイルス感染が確認されたとして、千葉県松戸市教委は9月19日、英語教室に通っていた児童が在籍する市内の9小学校を臨時休校にした。PCR検査の結果、全児童の陰性が確認されたため、23日には通常授業を再開した。

障害のある教員志望者をサポート――。障害のある教員志望の学生を支援する全国ネットワークの設立準備を、奈良県教委が進めている。 同ネットワークはオンラインなどを活用し、障害のある教員志望の学生同士で交流したり、同県内で活躍する障害のある教員との対話を通じて、教職への意欲を高めてもらったりする活動を検討している。

少人数学級の実現に向けた政策論議を進めている政府の教育再生実行会議について、菅義偉首相は9月18日、安倍晋三内閣から引き継いでそのまま存続させ、少人数学級を巡る取り組みを進めることを了解した。萩生田光一文科相が同日午後の閣議後会見で明らかにした。菅首相はこれまでの議論を継続するとともに、幼少期から高等教育、および科学技術の研究に係るデジタル技術の在り方について議論を深めるよう指示した。