教員不足や学校の働き方改革が大きな課題となる中、教員を目指す学生たちが考えていることを探るため、教育新聞は6月30日から7月6日にかけて、教職課程を履修する学生を対象にオンラインアンケートを実施。教員の働き方に関する課題や改善策、教職の魅力を向上するために必要なことについて、教員志望の学生に自由回答で尋ねた。119件の有効回答のうち、目立ったのは、「忙しい」「休みがない」「長時間労働に見合った対価が得られない」といったネガティブなイメージを変える働き方改革が必要という声。回答を寄せてくれた学生の中には、高い志はあるものの、イメージが拭えず、すでに教職を諦めた人もいた。このほか、現場に触れる機会が少ないため、文科省など国が推し進める働き方改革の成果が見えにくいとして、教育実習だけでなく、教員の職場にじかに触れられる機会がもっと欲しいという声も。アンケートや直接取材を通して見えてきたのは、現在の教職が抱える問題をわが事のように感じながら、行く末を注視している学生たちの姿だった。

「『働き方がブラック』というイメージが定着してしまっている。実際に教育実習で行った学校では、人手不足で先生は大忙しだった」(近畿/学部4年)など、学生からは教員の働き方に対して、ネガティブな声が多かった。その中でも目立ったのが「部活動」と「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)に関するものだ。

部活動に関しては、26件の回答が寄せられた。「特に土日は部活動を外部に委託して、教員のプライベートな時間をしっかり確保するべき」(北海道/学部4年)、「教員になっても、週6で部活動の顧問は耐えられる自信がない」(北関東/学部4年)のように、改善を求める学生は多い。

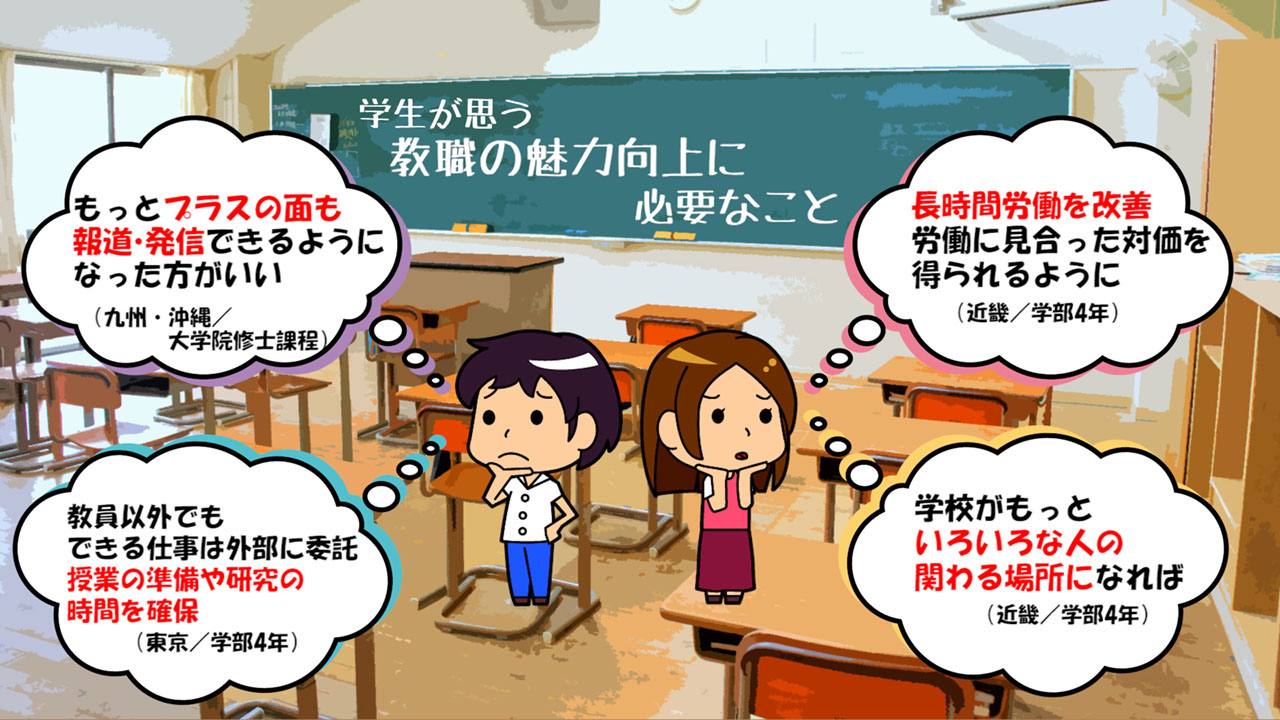

また、「部活動の顧問など、絶対に必要ではない残業を減らして、充分な教材研究ができる時間を作ることが必要」(南関東/学部3年)や、「子供のための授業準備や研究といった本来の仕事の時間を確保できるように、勤務時間外の電話、お金の管理など、教員でなくてもできる仕事は外部委託する」(東京/学部4年)など、児童生徒の授業をより良くするために、部活動をはじめとした業務を外部に委託し、時間にゆとりを作るべきとの声も寄せられた。

部活動については、教員の負担軽減や少子化などを背景に、地域移行の議論が続けられているが、教員志望の学生にも、長時間労働につながる要因の一つと考えられているようだ。

給特法について寄せられた意見は17件。「まず必要なのは給特法の改正。働いた分だけ対価を得るという民間で当たり前の働き方を導入するべき。働き方や待遇の改善が最も重要だと思う」(近畿/学部4年)や、「教員の仕事の大変さがクローズアップされているのは、残業代のせいだと思う。とにかく給特法を改正してもらいたい」(東海/学部4年)など、どれもが廃止や改善を求めるものだった。月額給与の4%を「教職調整額」として支払う代わりに、超過勤務に対する残業代を支払わないことなどを定めた給特法は、教員を目指す学生にとって、「定額働かせ放題」のイメージにつながっていることがうかがえる。

給特法以外にも、「特にひどいなと感じるのは、不採用だったのに非正規(教員)として、採用された人と同じような業務をすること。結局は安い給料で働かせたいという意図が見えてしまう」(近畿/学部1年)など、雇用形態や給与に関して改善を求める意見は多かった。

「今は労働環境が改善されようとしている段階だと思うが、本当に実行に移してもらえるのか――」。教育新聞の取材に応じた中国地方の大学院生は、そう疑念を明かした。彼は教員の道に不安を感じ、進路変更を決意した。

中学理科の教員を目指し、大学の教育学部へ進学。理科について、より専門的な知識を持って教壇に臨みたいという思いから、卒業後は教職大学院ではなく、理系の大学院に進むなど意欲旺盛だった。しかしニュースやネットで、教員の労働環境問題を目にするにつれ、教職への意欲は次第に下がっていったという。

決定的だったのは「教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法」として、埼玉県内の市立小学校の男性教員が、県に未払い賃金の支払いを求めて裁判を起こした、いわゆる「埼玉超勤訴訟」。去年10月、さいたま地裁は原告の訴えを退けた。「教師の働き方がちゃんと確保されていないと感じてしまった。本当に新卒で教員という道に進んでいいのか…」。将来に不安を覚えた。

国や地方自治体が行う教員の魅力向上に向けた取り組みにも、彼は首をかしげる。「教員に魅力があるのは、教員を目指す学生なら、みんな分かっている。分かった上で、労働環境に不安を持っている」と強調する。

このように考えるのは、彼だけではない。「教員は十分に魅力的だと思う。大学でも教員志望の学生は多い。まずはいち早く、長時間労働を改善し労働に見合った対価を得られるようにしなければ、優秀な人ほど教員にならないし、なっても辞めていくと思う」(近畿/学部4年)や、「SNSを見ていると職場環境が改善されないと発信している教員も多くいる。不満を抱えている人や、さまざまな問題があるのに、なぜ改善されないのか疑問に感じる。現場で働く方の声に耳を傾けず、現状が改善されないままだと、教員志望の学生がさらに減っていくのではないか」(九州・沖縄/学部3年)など、厳しい労働環境だけでなく、その改善が見えないというネガティブなイメージが、学生を教職から遠ざけているようだ。

一方で、「教職に関する報道はマイナス面が多いが、働きながらもやりがいを感じる教員は多くいる。もっとプラスな面も報道・発信できるようになった方がいい」(九州・沖縄/大学院修士課程)と、メディアの発信の在り方を問う学生もいた。

「教育実習だけではなく、学校にもインターンシップのような機会を設ける」(東海/学部1年)など、学生が現場を知るための機会を増やしてほしいと答える学生も少なくない。「現場の声があまり聞こえて来ないため、どれだけ改革が進んでいるのかが分からない。もっと学校がいろいろな人の関わる場所になればいいと思う」(近畿/学部4年)と答えるように、学校は閉鎖的だと学生が感じることで、やりがいや職場環境が伝わりにくい現状が見て取れた。

「教職課程の見直しも含め、教育実習以外にも教員を体験する機会を作ると、学生がより教員に関心を持つし、課題意識も生まれるのではないか」と答えた南関東の大学3年生は、教育新聞の取材に対して、「大学の教職課程は思ったより座学が多い。もう少し現場に近い体験とか、アクティブ・ラーニング的なことをしながら考えを深めるとか、そうしたイメージがあったので、大きなギャップを感じた」と吐露する。

この学生は教育実習についても、「タイミングが遅過ぎると思う。基本的に4年生で1回では、現場を見られる機会も少ないし、進路を決めるにもギリギリ。教員になりたいと思っていても、その1回でうまくいかなくて、教員を諦めたという話も聞いた。毎年1回は現場に足を運べる機会があってほしい」と訴えた。

中教審では教育実習について、「教職課程の終盤に長期間まとめて行う」スタイルから「部活動や授業の補助などを通し、段階的に経験する」スタイルを目指し、実施方法や時期の見直しについて、検討を行っている。また教員人材の確保に向けて、一部の自治体や大学では、教員志望の学生に、学校現場で教員の仕事を体験してもらうプログラムを行っているが、学生もその必要性を実感しているようだ。

アンケートの回答や直接取材で見えてきたのは、現在の学校現場が抱える問題について、教員を志望する学生は冷静に現状を把握し、わが事として捉えて、行く末を注視しているということだ。先に取材に応じてくれた、中国地方の大学院生は、取材の最後にこう述べた。「教員になるのをやめたからと言って、自分が教育に関係がなくなるかといえば、全く違う。教育は全国民が意識するべき課題。日本の将来を考えていく上で、一番大切に取り組んでいくべき課題だと思う」