子どもたちの生活にも身近な家電製品を題材にプログラミング的思考を養おうと、東京都小学校理科教育研究会が主催する教員研修が8月22日、東京都千代田区の日本電機工業会(JEMA)で開かれた。参加した教員らは、JEMAが開発した教材を活用し、炊飯器の仕組みを再現した実験に挑戦。炊飯器がプログラミングによって自動的に温度を変えていることを確認した後、ビジュアル型プログラミング言語の「Scratch」(スクラッチ)で実験をシミュレーションし、そこで導き出した理想的な値を基にもう一度実験を行うなど、予想と実験の往還を体験した。

重電機器や白物家電を製造・販売する企業で構成されるJEMAでは、将来の電機業界の人材育成を目的に、理科教育支援ワーキンググループが小学校の理科の授業で活用できる教材プログラムを提供している。研修会ではJEMAの共催で、小学6年生の理科の単元「電気の利用」で、現行の学習指導要領から新たに加わったプログラミングの要素を、コンピューターを使わずに学べるアンプラグド教材を使って、模擬授業を体験した。

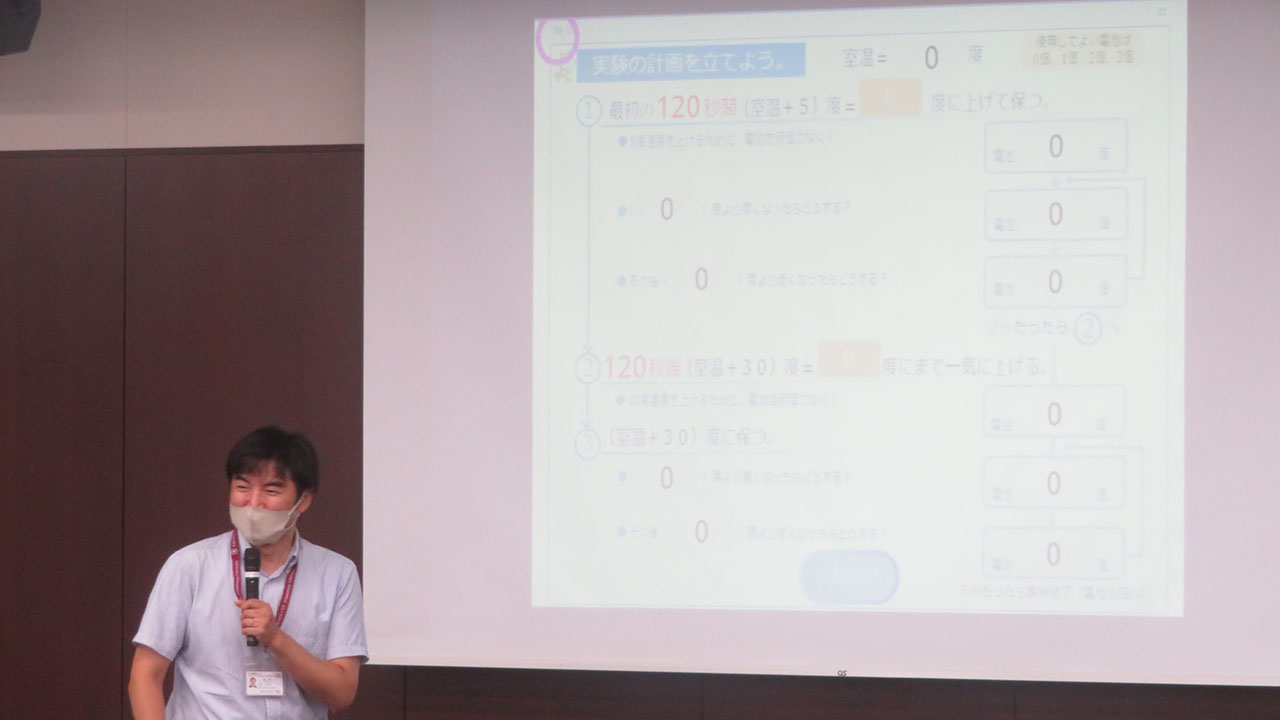

模擬授業では最初に、動画を見ながら、炊飯器が電気の熱を利用して最適な温度変化で炊飯を行っていることを確認した。次に、グループに分かれてニクロム線に温度計を差し込み、電池とリード線でつないだ実験のための回路を用意。係に分かれて、ストップウォッチで15秒ごとにニクロム線の温度変化を記録しながら、「2分間で室温より5度温度を上げて保つ」「2分経過したら室温より30度、一気に温度を上げる」「室温より30度上がったら、その温度を保つ」という炊飯器の仕組みに近い条件を、電池の個数を調整して再現する実験を行った。

実験結果はグラフにして、理想的な温度上昇のグラフと比較。電池の個数を変えるタイミングを検討し、再度実験を繰り返した。最後に、どの時間、どんな温度条件のときに電池の数をいくつにするかを付箋に整理し、フローチャート(流れ図)のように順番を可視化させた。

この日の研修会ではさらに、お茶の水女子大学総合知開発研究機構サイエンス&エデュケーション研究所の大﨑章弘特任講師がJEMAと開発中の、この実験をスクラッチで再現したプログラムも紹介され、教員らは電池の数などの数値を変えながら、さらに理想に近い結果をシミュレーション。そのシミュレーション結果を基に、再度実験を行うなどした。

参加した教員は「結果がうまくいかないことを繰り返しながら、何がいけないのかを振り返る。そういうプロセスが学習になる。この教材はコンピューターを使わずに言語化するので、分かりやすい。それに加え、スクラッチで再現してみる、この両方が大事だと思う」と感想を話した。

日本科学未来館で科学コミュニケーターを務めていた経験もある大﨑特任講師は「コンピューター上で行うシミュレーションはあくまで仮のものでしかない。先にリアルな実験をして、『もうちょっとやりたい』という気持ちを抱いてもらいながら、シミュレーションで予想して、実験してシミュレーションが正しいのかを検証する。この繰り返しが大切だ」と強調する。

JEMAが提供している理科の教材は、JEMAのホームページで公開されている。