心身の良好な状態や幸福(ウェルビーイング)を実現するためには、子どものレジリエンス(困難な状況に適応して回復する力)を育むことが重要であることが、日本を含むアジア8カ国・地域で5歳の子どものいる母親に対して行った調査の結果でこのほど、明らかとなった。特に日本では、母親の応答的な養育態度や子育てへの肯定感、保育者のサポート、デジタルメディア使用時の母親のサポート、遊べる友達の数が、子どものレジリエンスの育成に関連していた。

ベネッセコーポレーションの社内シンクタンクであるベネッセ教育総合研究所が運営を支援するチャイルド・リサーチ・ネットが昨年8~11月に、各国・地域の共同研究者の協力の下、都市部および近郊に住む中流層で、5歳の子どもがいる母親を対象に調査を実施。▽日本 246人▽中国 264人▽フィリピン 218人▽マレーシア 250人▽台湾 260人▽インドネシア 416人▽シンガポール 136人▽タイ 183人――の計1973人が回答した。

ウェルビーイングやレジリエンスの調査のために開発された尺度を用いて、子どものウェルビーイングとレジリエンスの関係を調べたところ、いずれの国でもレジリエンスが高いほど、子どものウェルビーイングの得点が高くなっていることが分かった。

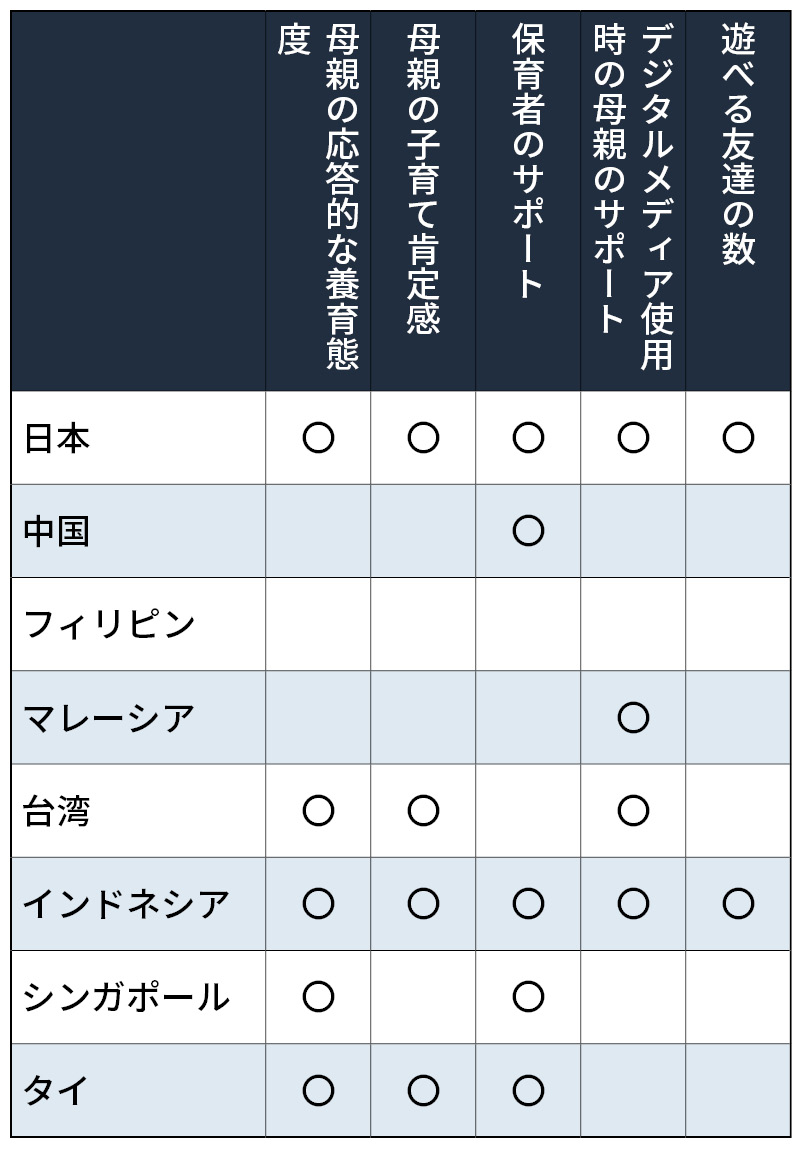

日本では、母親が温かく優しい声で話し掛けたり、子どもが求めることに応えたりするなどの「母親の応答的な養育態度」と、自分の子どもは結構うまく育っていると思うかどうかといった「母親の子育て肯定感」、保育者が子どものことを気に掛けてくれるかといった「保育者のサポート」、子どもが視聴・使用している様子を気に掛けるなどの「デジタルメディア使用時の母親のサポート」、そして「遊べる友達の数」について、これらの項目が高い方が子どものレジリエンスの得点が高くなった。

どの項目で子どものレジリエンスの得点が高くなるかは国・地域ごとに違いがあったが、「母親の応答的な養育態度」と「保育者のサポート」、は5カ国・地域で、「母親の子育て肯定感」と「デジタルメディア使用時の母親のサポート」は4カ国・地域で関連が確認できた。

また、日本では関連性が確認できなかったが、他の国・地域では関連性があった項目としては「懲罰的でない養育態度」(中国)や「子育てで多様な学び・体験重視」(中国、台湾、タイ)、「家庭学習の時間の長さ」(フィリピン)などがあった。