日本最初の近代学校制度に関する法令「学制」が1872年に公布されてから150年を迎えたことを記念して、近代化を支えた明治期からの教育を紹介する記念展示が、東京都千代田区の旧文部省庁舎にある文科省情報ひろばで行われている。館内には学制の目的を解説するために旧文部省が作成した冊子や学校生活を紹介した絵すごろくなどが並ぶ。9月30日まで。

「学制150年記念展示~学制公布からの150年を教科書で振り返る~」は、①教育制度の移り変わり②教科書の移り変わり――のテーマに分けて、貴重な資料計50点を展示している。

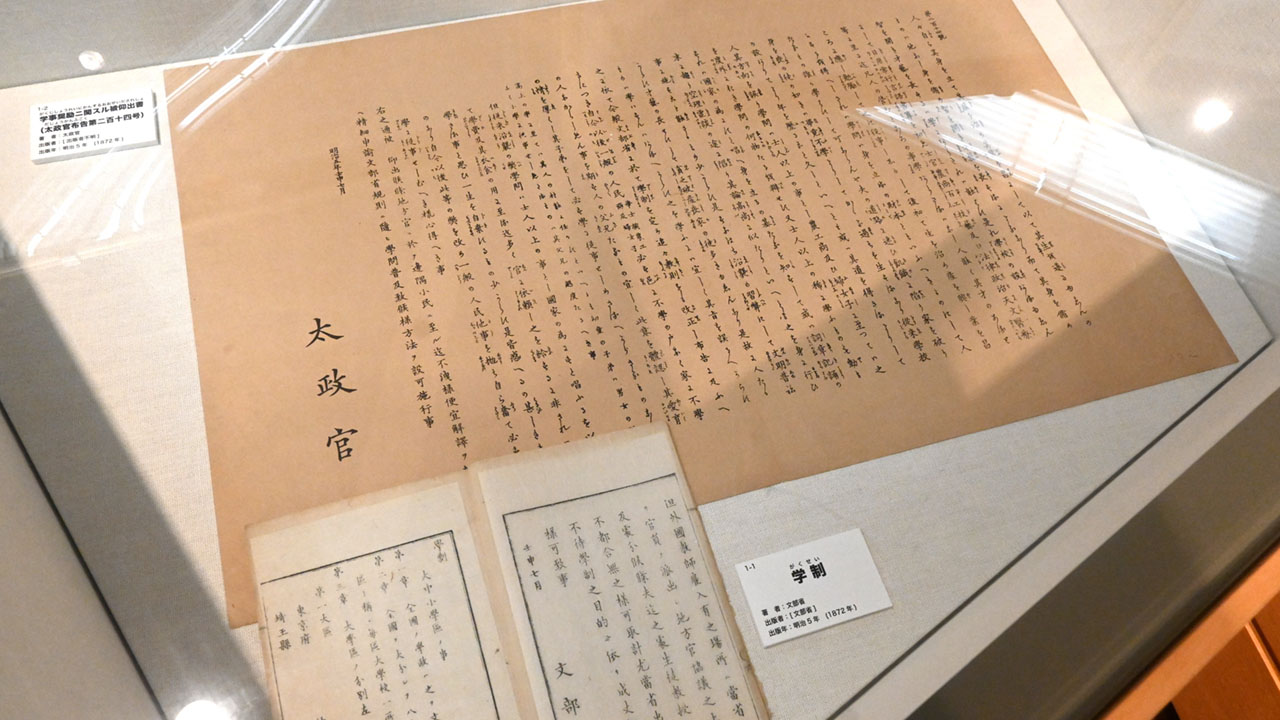

このうち、『学事奨励ニ関スル被仰出書(おおせいだされしょ)』は学制の趣旨を説明するために発せられた太政官布告。冊子には、「人々が立身・治山・昌業により、一生を全うすることができるのは、ほかでもない。身を修め、知識を広め、才能と技芸を伸ばすことによる。つまりその身を修め、知識を広め、才能と技芸を伸ばすためには、学問がなければ不可能である(現代語訳)」とした上で、「一般の人民(華族・士族・農民・職人・商人および婦女子)は、必ず村に学ばない家がなく、家の中に学ばない人がいないこととする(現代語訳)」と記され、身分や貧富の差に関係なく、学べる環境を整える重要性を伝えている。

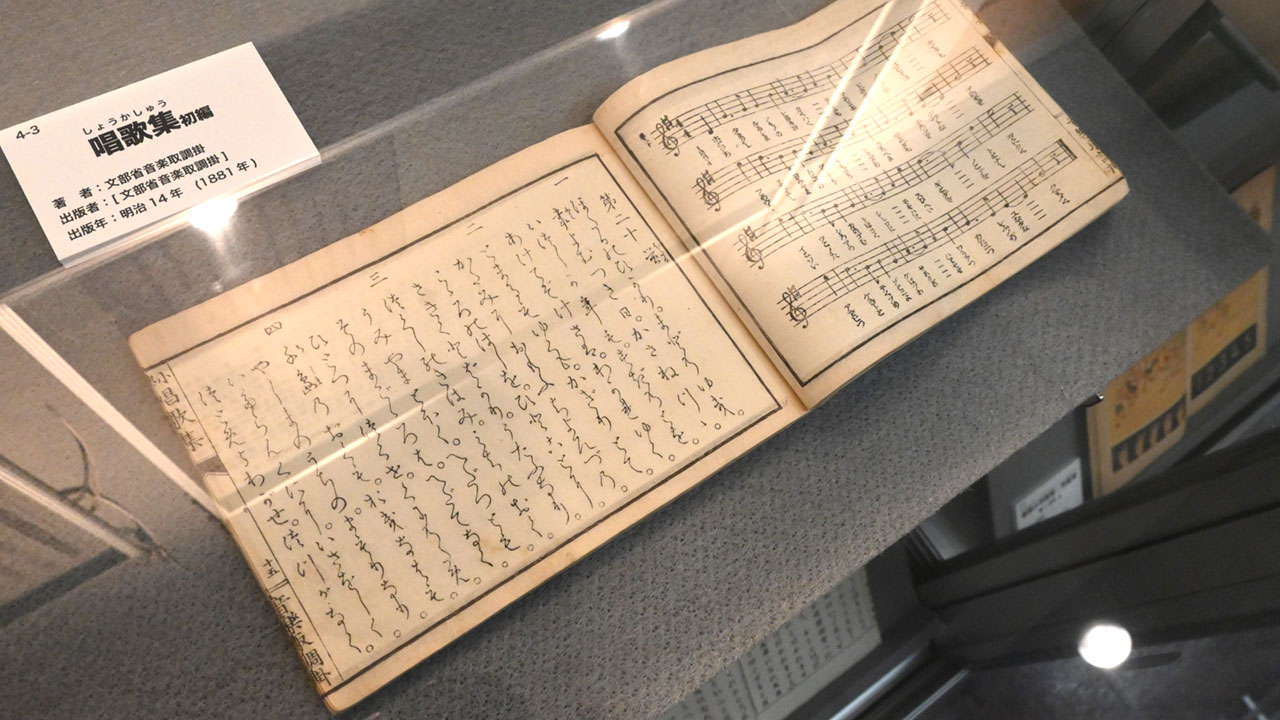

教科書の移り変わりをテーマにしたコーナーでは、子どもの前で教員が片仮名の五十音図を指し示している絵などを用いて、授業の方法を紹介した明治時代の教員用指導書『小学入門教授図解』や日本最初の音楽の教科書である『唱歌集』などが展示されている。

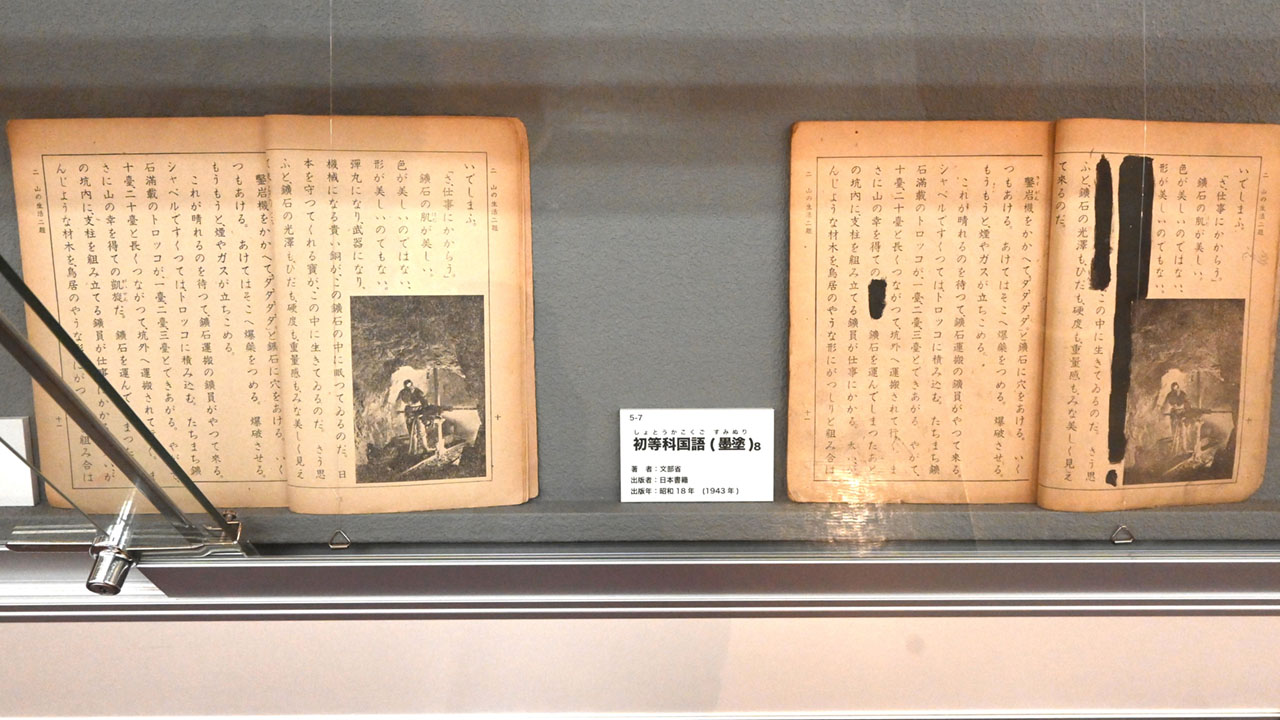

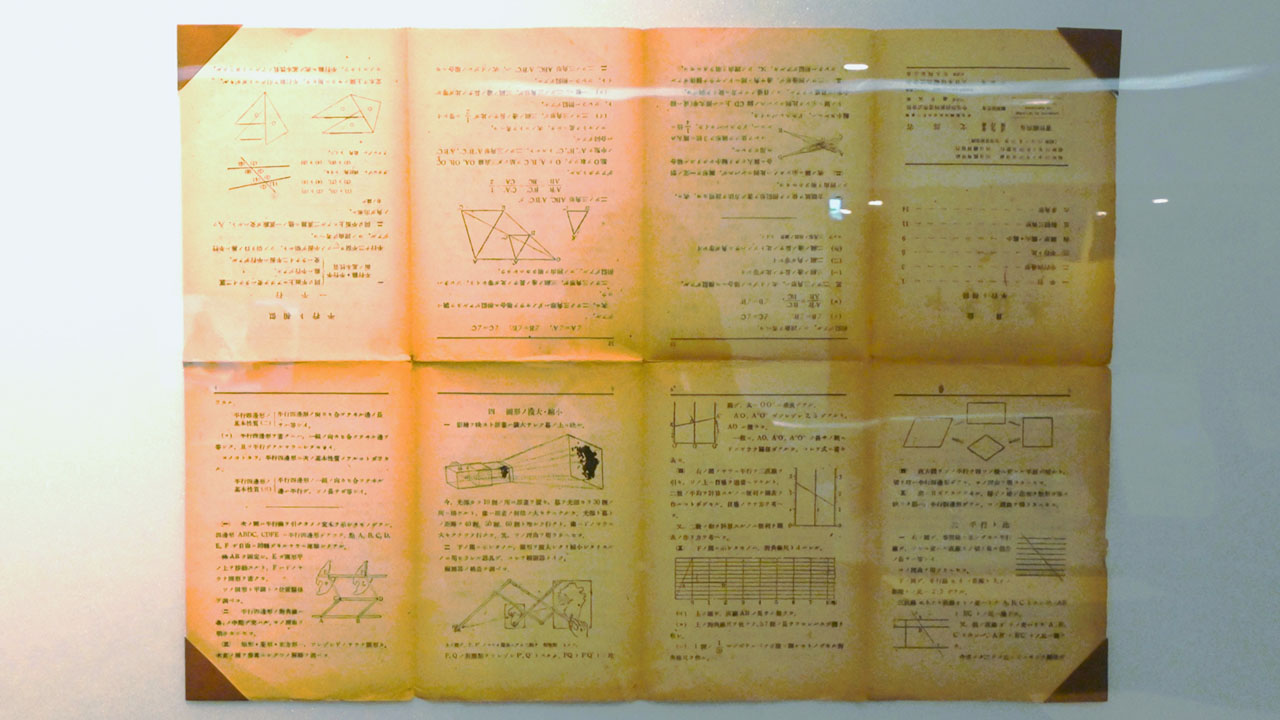

また、1943年に出版された『初等科国語』は第二次世界大戦前後の冊子をそれぞれ用意。戦後の冊子では『彈丸になり、武器になり、機械になる貴い銅が、この鑛石の中に眠つてゐるのだ。日本を守つてくれる寶が(原文ママ)」の部分や、「凱旋」という単語が戦争や極端な国家主義を想起させるとして、墨で黒く塗りつぶされている。このほか、戦後間もないため、物資が不足し、製本されないまま1枚の折本として出版された数学の教科書も展示されている。

多色刷りの技術が発達した江戸時代から娯楽として広く親しまれた絵すごろくは、明治時代になると、教育的・啓発的な内容のものも登場した。1907年に作られた『少年少女小学教科雙六(すごろく)』もその一つ。現在の道徳にあたる「修身」や書き言葉を学ぶ「綴方(つづりかた)」といった当時の学校生活がすごろくを通して学べるもので、宿題のマスに止まったらサイコロをもう一度振るや、日曜のマスに止まったら1回休みなど独自のルールも設けてある。拡大印刷されたものが、会場に用意されており、実際に遊ぶこともできる。

開場時間は平日の午前10時~午後6時で、無料で公開されている。