犯罪被害などで助けを求めてきた子どもを保護し、警察への通報などを行う「こども110番の家」について、東京都世田谷区立池之上小学校(北村雅之校長、児童313人)の5年生54人が10月7日、保護者や地域住民を学校に招き、その重要性をプレゼンした。児童は犯罪発生数や学校周辺の110番の家の登録数といったデータなどを用いながら、必要な理由を説明。「子どもが安心安全に暮らせるまち」の実現のために、登録への協力を呼び掛けた。

この取り組みは、東京青年会議所世田谷区委員会の呼び掛けに、世田谷区教育委員会が応じる形で行われた。

世田谷区では児童に社会の一員として自立し、社会形成・社会参加に主体的に関わろうとする意欲と態度を育んでもらおうと、国際理解やSTEAM教育とともに、シチズンシップ教育の研究協力校を指定。池之上小学校が今年度の指定校になっていた。同区教委は今回の取り組みの狙いについて、「子どもたちに自分の住んでいるまちに対して愛着を持ってもらうとともに、どのように関わっていけるか考えてもらいたかった」と話す。

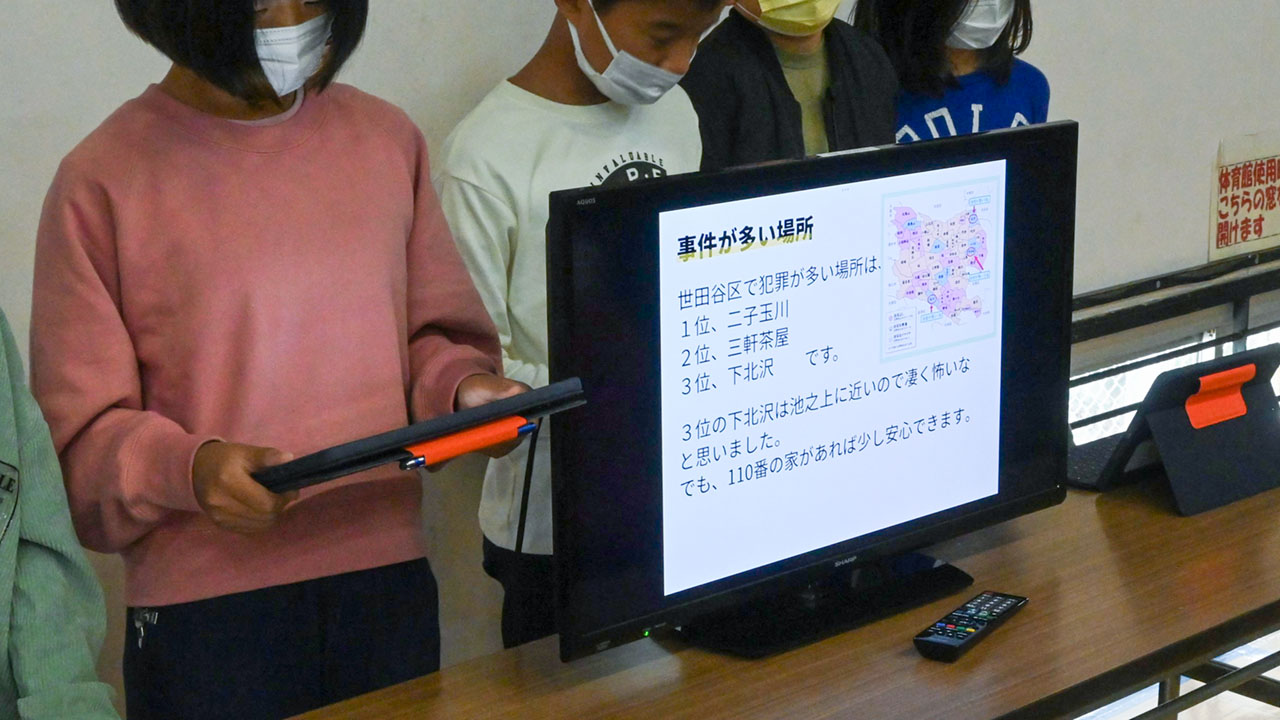

プレゼンに向けて児童は「総合的な学習の時間」に、SDGsの目標の一つ、「住み続けられるまちづくりを」について学習。地区の自治会長に自分たちの地区について講演してもらったり、タブレット端末で犯罪発生数などのデータを調べたりした結果、子どもが安心安全に暮らせるまちを作るためには110番の家のさらなる登録が必要との考えに至った。プレゼンに用いる資料は、配布されているタブレット端末を使って自分たちで作成した。

この日は1クラスを5グループに分けて発表。あるグループは、同小がある世田谷区は東京23区で2番目に犯罪発生数が多いという警視庁のデータを引用。同区には約7700のこども110番の家があるが、自分たちの住んでいる地区には85カ所しかなく、人通りの少ない場所ほど少ないと指摘した。また別のグループはこども110番の家について、子どもの保護だけでなく、犯罪の拡大や発生を未然に防ぐほか、大人も使うことができるといった利点を説明し、必要性を訴えた。

参加した保護者や近隣住民は、根拠となるデータを用いて論理立てて説明する姿に拍手を送った。また、「こども110番の家に登録している公共施設を普段から積極的に利用するといい。職員と顔なじみになることで、いざという時に利用しやすくなる」といったアドバイスなどをする場面も見られた。

同校は現在、老朽化に伴う建て替え工事を行っており、仮校舎で授業を行っている。それに伴い、本来なら校区外に当たる2キロの距離を歩いて通う児童もいるという。加えて同校は2014年に、児童が下校途中に車にはねられ死亡する事故があったことから、東京青年会議所世田谷区委員会の松原吉輝副委員長は同校の児童について、「通学路に対する安全意識が高い」と話す。

プレゼン終了後、児童の一人は「いろいろな人の立場になって考えられる力が身に付いた。資料だけでなく、伝えるためには声も大事だと学んだ。私たちのプレゼンで地域にこども110番の家が増えるとうれしい」と感想を述べた。また、別の児童は「みんなと仲良く資料をつくるのが楽しかった。コミュニケーション能力が付いた気がする」と話した。