内閣官房こども家庭庁設立準備室は10月13日、「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する有識者懇談会の第3回を、オンラインを交えて開き、素案の構成イメージについて委員らが意見を交わした。就学前の基本的な指針については、子育ての当事者だけでなく、社会全体で取り組んでいくことが重要としており、委員からは「社会全体が理解できるような分かりやすいキャッチフレーズのようなものがあればいいのではないか」などの意見が出された。

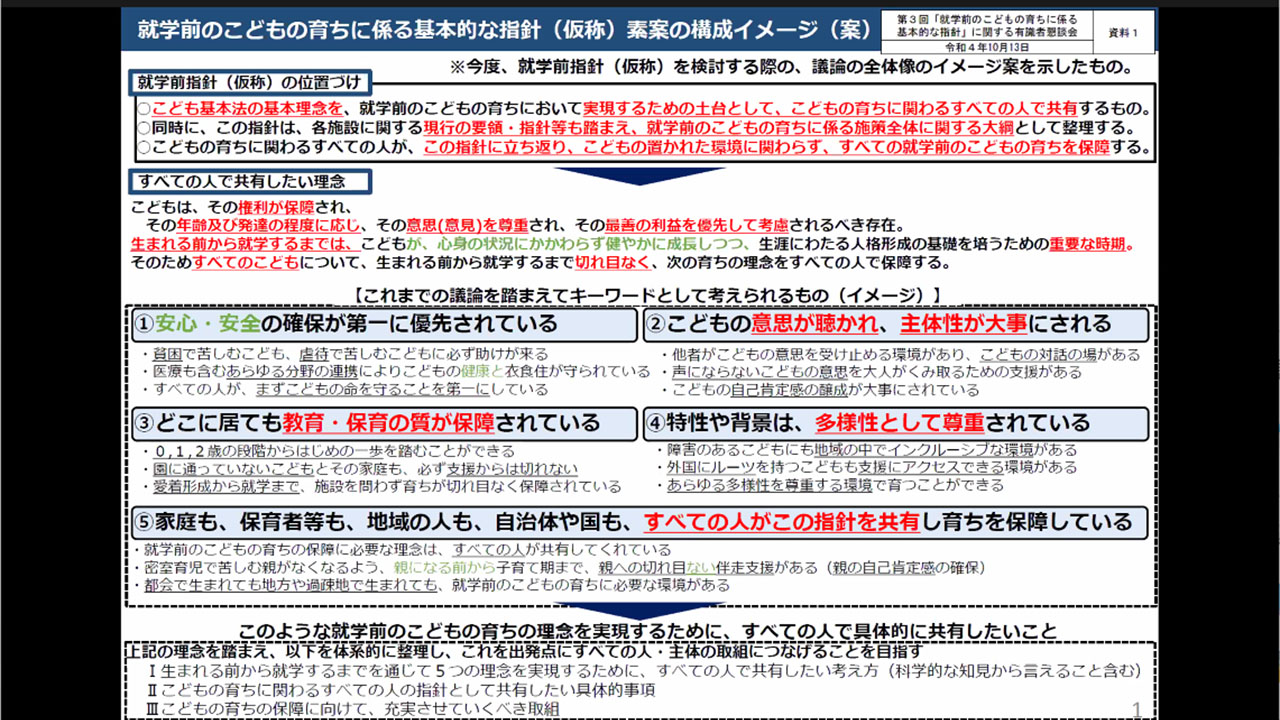

就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針(仮称)の素案構成イメージでは、全ての人で共有したい5つの基本理念として、①安心・安全の確保が第一に優先されている②子どもの意思が聴かれ、主体性が大事にされる③どこに居ても教育・保育の質が保障されている④特性や背景は、多様性として尊重されている⑤家庭も、保育者らも、地域の人も、自治体や国も、全ての人がこの指針を共有し育ちを保障している――を挙げた。

高祖常子委員(認定NPO児童虐待防止全国ネットワーク理事)は「⑤の全ての人がこの指針を共有しということには大賛成。大人だけでなく、子どもたち自身も、自分たちが権利を持っている、差別されないといったことを認識することが大事だ」と述べた。

奥山千鶴子委員(NPO子育てひろば全国連絡協議会理事長)も⑤について、「社会全体が理解できるような、分かりやすいキャッチフレーズのようなものがあればいいのではないか」と提案。「私たちの団体がカナダでいろいろと学んだ時に、『完璧な子育てなどない』という言葉があり、その言葉一つに私たちは非常に救われた経験がある」と話した。

堀江敦子委員(スリール代表取締役)は「全ての人がこの指針を共有するために、『子育てはいろいろな人に頼っていいんだよ』とか、『子育ては楽しいよ』といったことを掲げていくことが、これから親になる人たちへのメッセージになる」と強調した。

④の多様性やインクルーシブについて、稲葉佳恵委員(障害児の母、タレント・俳優)は「前回の会議で、多様性やインクルーシブが進まないのは親が不安だからという話があったが、まさにそうだと感じている。子どもが真ん中になるために、親の不安を払しょくするような場が必要ではないか」と話した。

また、子どもの育ちに関わる全ての人の指針として共有したい具体的事項の案も示され、例えば、「産前・産後からの子育て支援の充実」として、学齢期からの親になる準備プログラムや、子育てインターン、妊娠期の情報提供などが上げられた。

水野達朗委員(大阪府大東市教育長)は、学齢期からの親になる準備プログラムについて、「昔と違って、今の子は、初めて子どもを抱くのが自分の子となるケースが多くなるだろう。そのためにもこうしたプログラムは必要だ」と強調。奥山委員は「私も義務教育の中に赤ちゃんや幼児との触れ合い体験を入れるべきだと思っている。私たちの団体も長年、中学生と赤ちゃんの触れ合い体験をやっているが、大変な中学校ほどその成果が出ていると言っている。親が出産のときの体験も含めて、いろいろな思いを語る。それが中学生にはとても響くようだ」と話した。

同指針は今年度中にまとめられる予定。秋田喜代美座長(学習院大学教授、東京大学名誉教授)は「誰も傷つけることなく、子どもの主体を認め、全ての子どもの可能性を伸ばしていくということを、どのように分かりやすく、全てを網羅しながら指針に描いていくのか。さらに考えていきたい」と締めくくった。