今年6月に「こども基本法」や「こども家庭庁設置法」が成立し、子どもの権利について関心が高まる中、東京都中野区の中野東図書館では11月20日の「世界子どもの日」に先駆け、「子どもの権利写真展」が開かれている。準備には、地元の区立中野東中学校(久保田啓介校長、生徒428人)の美術部員も参加。写真を紹介するポップの制作などを通して、子どもの権利について理解を深めた。24日まで。

「世界子どもの日」は、1989年11月20日に国連で「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が採択されたことを記念して定められた。同条約は2019年2月時点で196の国と地域が締約。国連が中心となって作成した人権関係の条約としては、最も多くの参加を得ており、日本は94年4月に批准国となった。

写真展は世界の子どもの支援活動を行う国際NGO「ワールド・ビジョン・ジャパン(WVJ)」が主催。会場には同団体が支援の中で出会った世界の子どもの写真パネルが約100点展示されている。写真は子どもから大人まで同図書館の幅広い利用者に対して、子どもの権利について考える機会としてもらおうと、移動頻度の多い、吹き抜け階段の本棚を利用した。

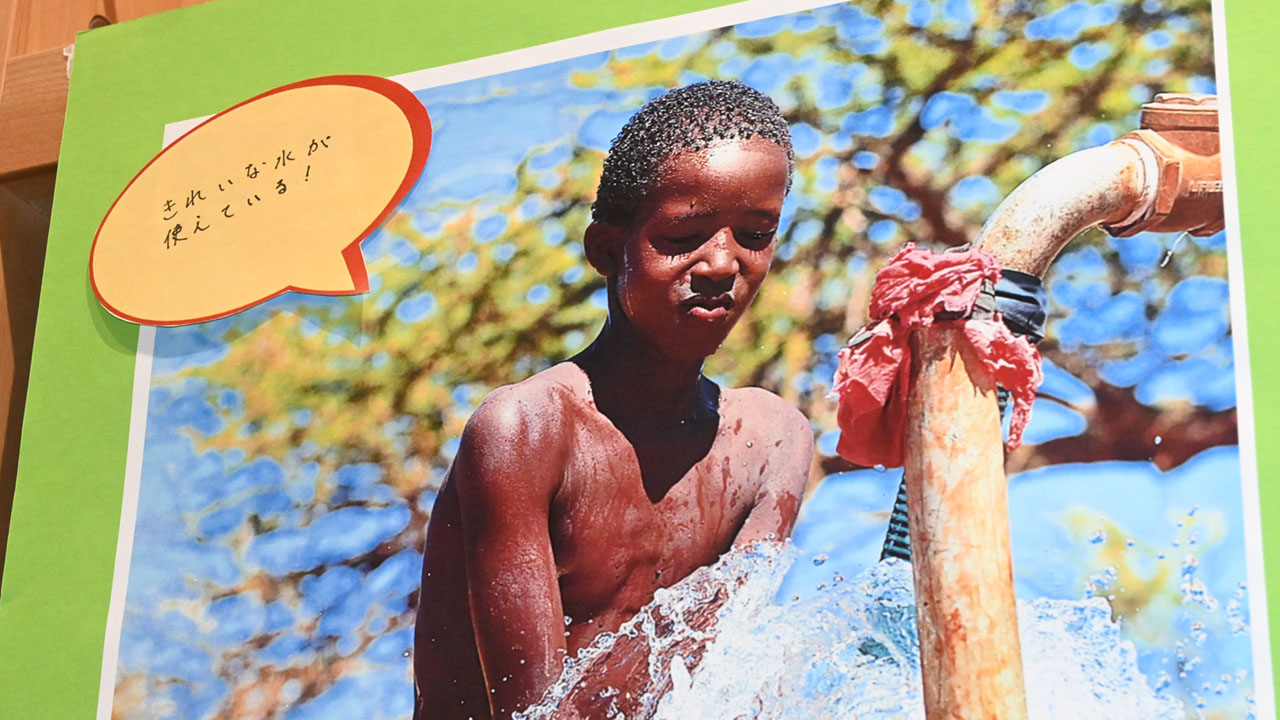

写真に貼り付けられたカラフルなポップは、中野東中学校の美術部の1、2年生19人が作成したもの。WVJの本部が中野区にあることがきっかけで、準備に参加した。「医療・行政サービスを受けられている」や「きれいな水が使えている」など、写真の内容や背景が一目で分かるようになっている。中には「世界には自分たちより小さい子どもが難民となって当たり前の日常を過ごすことができないのだと知った」といった、生徒の感想が添えられているものもある。

同校は公立では都内に7校しかない海外帰国子女の受け入れ校であることから、海外での生活経験のある生徒が多く在籍しており、グローバルな視点での教育活動を重視している。久保田校長は「世界規模での貧困や飢餓などによる人権が保障されない事実のみに目を向け、ややもすると自分とは無縁のことと考えている生徒も少なくないように思う。この活動を通して、子ども自身が権利を正しく理解することで、いじめや差別がなくなるだけでなく、世界規模で視野を広げ、違いを認め世界平和に寄与する人材になってほしい」と期待する。

担当した生徒は「人間という言葉でひとくくりにならない、いろいろな子どもがいることが分かった」「写真を見るだけでも気付くことはあるので大切だと思う」などと語った。