昨年から文科省で議論されてきた、生徒指導の基本的な指針となる「生徒指導提要」の改訂版が12月6日に公表された。「生徒指導提要の改訂に関する協力者会議」の座長を務めた八並光俊東京理科大学教育支援機構教職教育センター教授は、今度の「生徒指導提要」がこれまでの生徒指導に対するイメージを大きく変えるものになると強調。その背景に「モグラたたき式の対応には限界が来ている」と指摘する。それはどういうことなのか。新しい「生徒指導提要」が指し示す、これからの生徒指導の姿を八並教授に聞いた。

――12年ぶりに改訂された「生徒指導提要」ですが、かなりボリュームが増えた印象があります。

「生徒指導提要」の構成は、生徒指導の考え方や学校の体制などの基本的な事項を扱った前半部分と、いじめや暴力、不登校などの個別のトピックを取り上げた後半部分の、大きく2つに分けられます。今回特に手厚くなったのは後半部分です。

これまでの「生徒指導提要」でも個別のトピックは解説されていましたが、分量的に少なく、学校現場の課題に対応するには不十分でした。そこで、今回の改訂にあたっては、原則としてどのトピックも▽関連する法令や基本指針等▽学校の組織体制と計画▽トピックに関する生徒指導の重層的支援構造▽関係機関等との連携体制――の4つの柱で整理しました。また、第12章の「性に関する課題」(性犯罪・性暴力予防と性的マイノリティの理解)や第13章の「多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導」などの新たなトピックも加えました。現時点でカバーすべき課題はほぼ入っていると思います。

――新しい課題への対応は大切なことだと思いますが、一方で教員の負担増も懸念されます。

実際に学校で起こっている生徒指導上の課題の多くは、複雑な要因が絡み合っていて、子どもたちが二重苦、三重苦の状況に置かれていることも珍しくありません。その対応、支援も困難であることは言うまでもありません。

今回の改訂で個別のトピックについての記載を増やしたのは、ある意味で学校としてできる限界を示したものだとも言えます。新たに対応しなければいけない課題はあるが、学校としてサポートできるのはどこまでで、どこからは関係機関や地域に任せるべきなのかを明確にしました。

「生徒指導提要」は学校の教師やスクールカウンセラー向けに作成されたものではありますが、「生徒指導提要」によって関係機関の職員と共通理解が図れることで、より連携・協働が進むことを期待しています。

――前半部分で大きく変わったところはありますか。

まず、今まであいまいだった生徒指導の定義や目的が明確にされたことは画期的だと言えます。新たな「生徒指導提要」では、生徒指導を「児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う」と定義しました。そして生徒指導の目的を「児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支える」としています。

あくまで教師による生徒指導は、子どもの自立に向けたサポートをすることであり、子ども一人一人の自己実現を支えるために行われるものです。つまり、主役は子どもです。従って、新たな「生徒指導提要」では、留意点の中に子どもの権利への理解も明示しました。

――この定義や目的を読むと、生徒指導は全ての子どもたちに対して、あらゆる活動を通して行われるものだということが改めて分かります。

教師の言うことや学校のルールに従わせることが生徒指導ではありません。社会的自立に向けて子どもをサポートするには、子ども一人一人の言葉に教師がじっくり耳を傾けなければいけないし、子どもたちが安心して自分の意見を言えたり、お互いに支え合ったりできる支持的・創造的な集団をつくらなければいけません。そして、子どものちょっとした変化に気付ける教師の観察力も重要です。

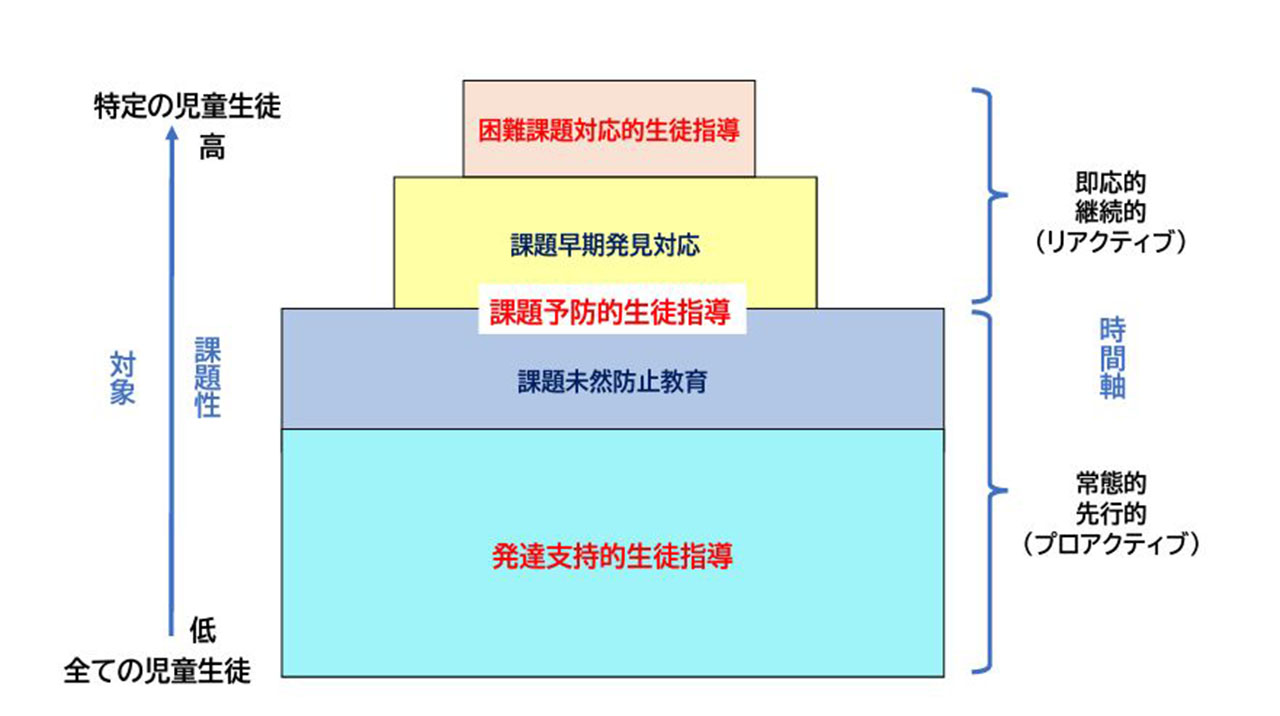

新しい「生徒指導提要」では、生徒指導の支援構造を2軸3類4層で整理し、中でも発達支持的生徒指導と課題未然防止教育を重視しています。発達支持的生徒指導や課題未然防止教育は、全ての子どもたちに向けたもので、日々の学級・ホームルーム経営や授業など、学校教育全般に通底する視点です。

なぜ発達支持的生徒指導と課題未然防止教育に力を入れるべきだと考えているかというと、問題が起きたときに対応する「モグラたたき方式」の生徒指導は、課題が複雑化していく中で学校のマンパワーを考えても、限界に来ているということがあります。問題が起きてからどう対応するかを考えるのではなく、起きないようにどうするかにフォーカスを当てていく。この考え方は決して新しいものではないですが、どうしてもこれまでの学校現場は、何か問題が起きてからその場で対応することが多かったように思います。

――新しい「生徒指導提要」を、学校現場でどのように生かしてほしいですか。

協力者会議の議論が進む中で、私自身、さまざまな個人や団体からメッセージをもらい、社会的注目度の高さを実感しました。その中には「早く学校現場に周知して、教師による行き過ぎた生徒指導や不適切な対応を防いでほしい」というものもありました。

私は、どの教師も一生懸命に頑張っていると思っていますが、基本法令など専門的な知識について理解しないまま、誤った対応をしてしまった結果、子どもの安全が守られない事例も後を絶ちません。教師は、専門職として、情熱だけでなく法令も念頭に入れた対応をしなければいけないと考えています。

今回の「生徒指導提要」はデジタルテキストで発行することにしました。関連する資料や通知にはリンクを埋め込んでたどれるようになっていますし、デジタルなので定期的に最新の情報に更新することも可能です。ぜひ、いつでもアクセスできる状態にして、個別のトピックに関する研修はもちろん、学校で起きた具体的なケースで対応策を検討する際などに活用してほしいと思います。

また、デジタルで公開することで、学校だけでなく関係機関や保護者といった学校外のステークホルダーも、学校で行われている生徒指導がどのようなものか理解してくれるのではないかと思います。生徒指導というと、世代によっては「教師が高圧的な態度で子どもを従わせる」といったイメージを持っている大人も多いと思いますが、これを読んでもらえれば、学校で行われている生徒指導がそうではないということが分かってもらえるはずです。それによって学校へのバッシングも減り、学校の力になってくれる人が増えるのではないでしょうか。

今回の「生徒指導提要」は、改訂というよりも新版と言っていいくらい内容が大きく変わりました。そして、その内容は子どもの命や生活を守るだけでなく、教師や学校を守るものにもなっています。学習指導要領と同じくらい重要な学校教育を支えるガイドとして、現場で役立ててもらえたらと思います。

【プロフィール】

八並光俊(やつなみ・みつとし) 東京理科大学教育支援機構教職教育センター教授。生徒指導・スクールカウンセリングを専門とし、日本生徒指導学会会長を務める。文科省いじめ防止対策協議会委員、中教審初等中等教育分科会委員。昨年から文科省に設置された生徒指導提要の改訂に関する協力者会議の座長として、議論をけん引した。