東京都教委は12月15日、仮想空間上に居場所・学びの場を構築し、不登校の児童生徒への支援や外国につながる児童生徒の日本語指導などで活用していく「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」の機能を、報道向けに公開した。不登校や日本語指導を必要とする児童生徒が増加する中、こうした子供たちが仮想空間で指導や支援を受けることで、心理的負荷が低い形で人とのつながりを感じられるようにする。都教委の担当者は「入ってきた子供たちを孤独にしない体制を作っていくことが、これからの課題」と語る。

この「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」はブラウザで動作するため、小中学校で整備された1人1台端末で、機種を問わずアクセスできる。ログインすると教室や相談室、自習スペースなどがあるフロアが表示され、そこを児童生徒や教員、オンライン支援員などがアバターとなって移動できる。アバターは髪型や色などを変更することが可能になっている。

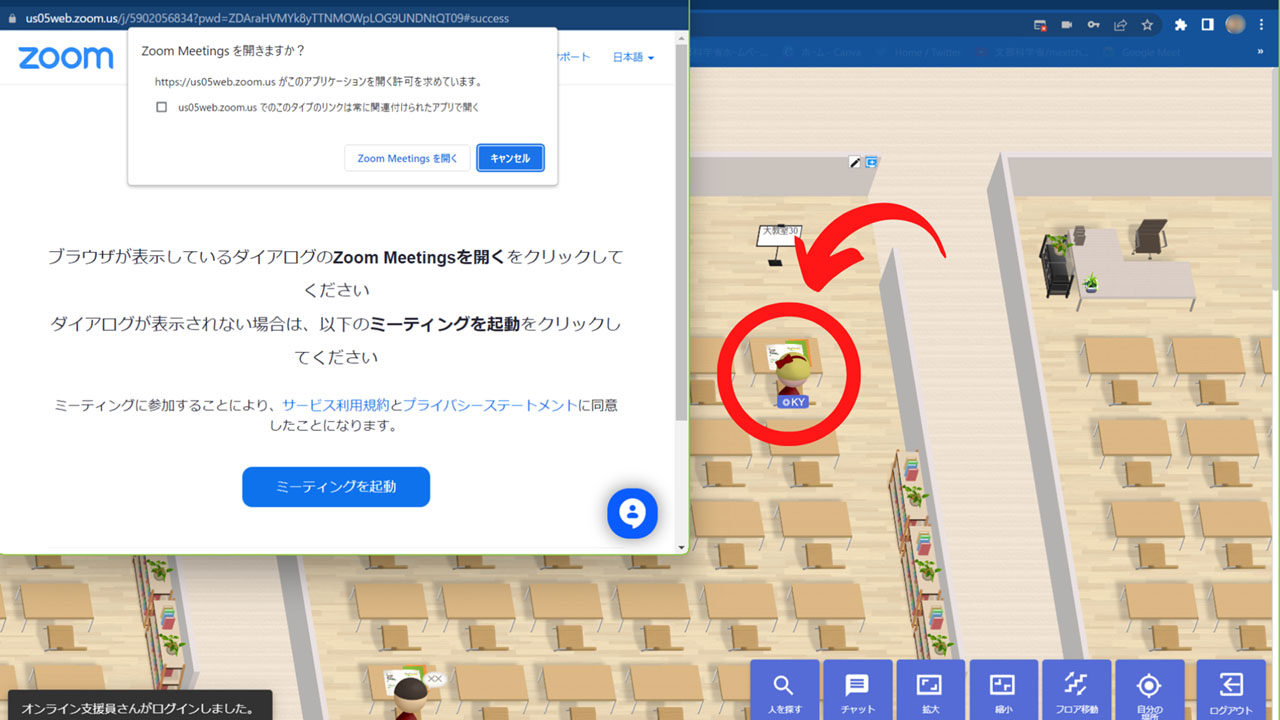

話し掛けたい人のアバターに自分のアバターを重ねるとビデオ通話をすることができる。会議室や面談室でも複数人でのビデオ通話が可能で、入室していない人には顔は表示されず、音声も聞こえないようになっている。また、大きな教室にアイコンを移動させると、自動的にオンライン会議システム「Zoom」が起動し、オンライン授業に参加することができる。

記者が体験したところ、アバターの移動は非常にスムーズで、ビデオ通話やオンライン授業への切り替えも速やかにできた。ビデオ通話では、まるで対面で話しているかのような自然な雰囲気で会話することができた。一方、端末の操作に慣れていない場合や低学年の場合には、周囲に支援する人がいる方が安心なのではないか、とも感じた。

都教委は今後、このプラットフォームを市区町村に提供していく方針で、2022年度は新宿区と協定を結んだ上でデモ運用を行い、日本語指導や不登校支援での活用方法を検証する。現段階では、市区町村の教員や教育支援センターの職員・指導員などが実際の指導や相談にあたり、都が子供たちの安全を見守るオンライン支援員を配置するという体制のイメージを示している。同プラットフォーム上でのオンライン授業が出席扱いになるかどうかは、今後導入する自治体や校長の判断に委ねられる。

都教委の担当者は今回のプラットフォームを立ち上げた背景について、「不登校の児童生徒はとても多いという実態がある。子供たちが相談できる人を身近に見つけることはなかなか難しい。そういう子供たちにとって、心理的な負荷が掛からないコミュニケーションはどういうものか、というのを考えてきた。日本語指導が必要な子については、継続的に指導する支援員が十分でなく、特に少数言語に対応した通訳を確保するのが難しい。仮想空間でこういうことを解決できないかと考えている」と説明する。

また「単に仮想空間のフロアに入るだけでなく、そこで人と対話をする体験が、子供たちにとってはとても重要だ。入ってきた子供たちを孤独にしない体制を作っていくことが、これからの課題になる。このプラットフォームが学習活動の全てを置き換えていくものとは考えていないし、子供たちがずっとバーチャルの世界に居続けることを狙っているわけでもない。ここで人とのつながりを感じて、社会や自立を意識するきっかけになればよいと思っている」とも語る。