11月27日に行われた、都内の中学3年生を対象とした英語スピーキングテスト「ESAT-J」について、中学校によって事前対策の状況に大きな差があったことが浮かび上がってきた。経済的な困難を抱える子供たちの学習支援を行っている認定NPO法人キッズドアが12月初旬に行ったアンケートでは、学校での事前対策が不十分だったと答えた生徒が約半数と、学校間の格差がうかがえる結果となった。教員の立場からも同様に、こうした格差が指摘されるとともに、即興性の高いテストの事前対策に追われることによる、中学校の英語教育への悪影響を懸念する声も聞かれた。

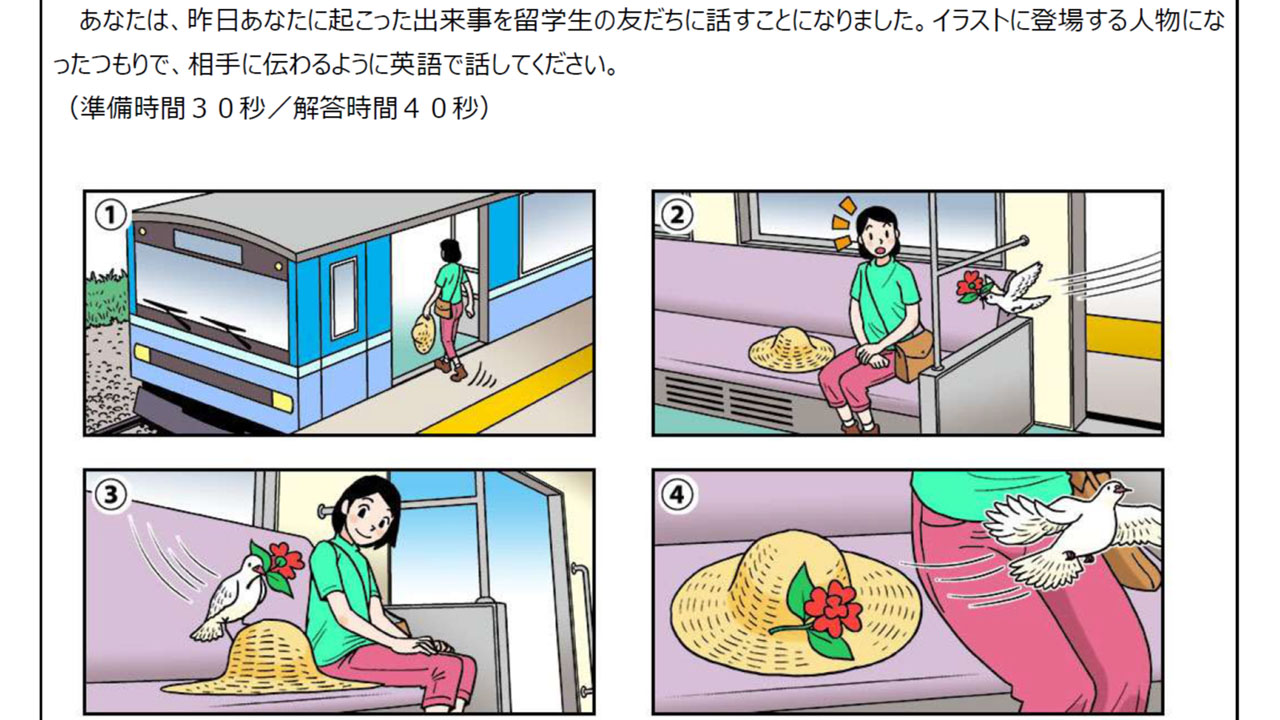

11月27日のテストでは英文を読み上げる問題、フロアガイドやウェブサイトなどの情報を見ながら質問に答える問題、4コマイラストで示された出来事を説明する問題、学校での昼食について意見を述べる問題などが出題された。

キッズドアはテスト実施後の12月初旬、自主事業学習会に通う5区・23人の中学3年生を対象にアンケートを行い、生徒たちの状況を尋ねた。学校での事前の対策が十分だったと思うかを尋ねると、12人(52%)が「十分」または「普通」と回答し、11人(48%)が「不十分」だと回答するなど、二分している状況が分かった。学校での対策は中3の2学期以降が11人(48%)で、「ほとんどやっていない」も7人(30%)いた。

学校の英語の授業で、ESAT-Jの対策とは別に、普段からスピーキングに力を入れていると回答した生徒は10人(43%)。英語だけで8割以上、授業が行われていると答えた生徒は4人(17%)だった。こうした生徒からは「過去問をやった時の方が難しかったから、それほど難しくなかった。授業でやったことで十分だと思った」との意見があり、普段のスピーキングの取り組みが成果につながった事例もあったことが分かる。

他にも授業で事前対策のあった生徒からは「学校では全てのパートの準備を十分にしてもらったので、そこは安心だった」「4コマ漫画やイラストを見て話す授業があった」といった意見があった。キッズドアの松見幸太郎執行役員は「駆け込みで形式的な練習をした学校もあったようだ」と見る。一方で、「学校での対策が少なかったから、あまり必要でないのかと思った」「スピーキングテストに対する対策をしっかりと決めて、学校側にやらせた方が良いと思う」という生徒の意見も。

生徒たちのスピーキングに対する意見はおおむね肯定的で、「英語のスピーキング力はこれからの自分にとって必要だと思うか」という問いには、12人(52%)が「すごく必要」、5人(22%)が「まずまず必要」と回答。「これからのスピーキング力を鍛えるためのいい機会になったと思う」「将来必要になると思うから今回、スピーキングテストをやっていて良かったと思う」という意見も集まった。

回答した生徒たちはキッズドアの学習支援の一環で、今年の8月から11月にかけて、月1回1人30分、帰国子女の大学生や英語の仕事をしている社会人などと共に、個別のスピーキング対策を行ってきた。松見氏は「最初は言葉が出なかった子たちが徐々に話せるようになり、テストを受けられる水準まで上達した。知っている単語でなんとかコミュニケーションが取れるのだと、上達を実感できる場面も多かった」という。

一方で「たまたま学習会に参加してくれた生徒にはこうした対策ができたが、つながっていない生徒も当然いる。そういう生徒が『自分でがんばってね』と言われても、あのテストでいきなり英語を話せるということはないだろう」と語る。

松見氏は「スピーキングテストの実施自体には賛成だ。ただ前提として、学校の授業でスピーキング力を身に付けられる仕組みになっていて、その流れの中で子供たちが実力を発揮できるテストであることが必要。現状ではそれがあいまいなまま、形だけ先行している印象が拭えない。入試に加点するのであれば、都内全ての学校での英語の学習状況を検証する必要がある」と指摘する。

約2年前まで都内の公立中で英語科教諭として勤務していた、法政大学兼任講師・武蔵大学教職実践指導員の柏村みね子氏は、ESAT-Jの導入に強く反対してきた。その背景には、テストの運営や公平性の問題だけでなく、英語教育の現状を踏まえた問題意識がある。

小学校で外国語活動や外国語(教科)が導入されて以降、「話すこと・聞くことへの抵抗は減り、簡単なあいさつや聞き取りなども上手になった」と柏村氏は感じている。一方、中1の最初の授業で、すでに英語嫌いになっている生徒がおり、「訳の分からないことをALTに言われて嫌だった」と明かすこともあったという。

そのため英語を話す場面でも、生徒が楽しさを感じられるような工夫をしてきた。「学期に1回ほど、クラスの前でスピーチをしたり、ALTと面談形式で話すテストをしたりする機会を設けることが多い。ここでは初めての問題を出すのではなく、練習を積んだ成果を試す。言いよどんだら違う言い方で尋ねたり、生徒2人で面談をして、お互いに助け舟を出してもよいことにしたりする。生徒たちは終わった後に『ああ、緊張した』と言いながらも、笑顔で席に戻っていく」。

一方、今回のESAT-Jでは初めて見る4コマイラストを限られた時間で説明するなど、即興性が求められるものになっていた。周囲の英語科教員や受験生の声を聞くと、今回のESAT-Jは「人とコミュニケーションをする喜びを感じられるものにはなっておらず、生徒たちが落ち込んだり、もやもやした気持ちを抱いたりした」という。柏村氏は「中学生の段階で即興性を求めるのは、まだ早い。まずは自分で練習した内容を話し、他の人に理解してもらうという、土台となる経験を積み重ねることが必要だ」と指摘する。

こうした中で今回、柏村氏の周囲では「限られた時数の中、12時間をスピーキングテスト対策にあてた。普段の授業では絶対にやらない形式のテストで、その準備に10時間以上を費やした」という教員もいれば、「管理職が都の意向をくんで直接の指導は避けるように勧めたので、直接の技術的指導はしていない」という教員もいたという。

新学習指導要領に移行してからは学習事項が増加し、小学校で触れただけの単語も事実上、既習として扱われている。「取り残されている子がいると知りながら、先に進まざるを得ないことに苦しむ教員の声を聞いている。その上で、さらにESAT-Jの形式によるスピーキング対策に時間を取られるのは、大きな負担になる」と語る。

さらに「中3の秋はある程度の英語力が付いて、国際的な問題についても考えられるようになる、中学英語の『クライマックス』の時期で、キング牧師の演説なども扱う。ここで深い内容の題材を学習する時間を削って、対策に追われるとしたら残念だ。長い目で見て、英語学習の動機付けにつながるのは、国際交流や他者との違いを楽しむ経験であり、それがなければ英語を学ぶ意味は、短期的な、入試のための武器というだけで終わってしまう」とも懸念する。