不登校当事者や家族が望む支援ニーズを明らかにしようと、NPO法人多様な学びプロジェクトは1月11日、不登校の児童生徒や保護者などを対象にしたアンケート結果を公表した。学校に行きづらいと思い始めたきっかけを尋ねたところ、「教員との関係」「勉強は分かるけど授業が合わない」「学校のシステムの問題」が、児童生徒、保護者ともに上位3つを占めた。自由記述では教員の多忙化や余裕のなさを指摘する声もあり、生駒知里代表理事は不登校の増加の背景に、教員の多忙化などが影響している可能性を指摘した。

アンケートは同日に開催された、オンラインシンポジウムで公表された。さみだれ登校(学校に行けたり行けなかったりする状態)や不登校の児童生徒、保護者に加えて、不登校経験者らからオンライン経由で回答を募り、計2812件を集計した。

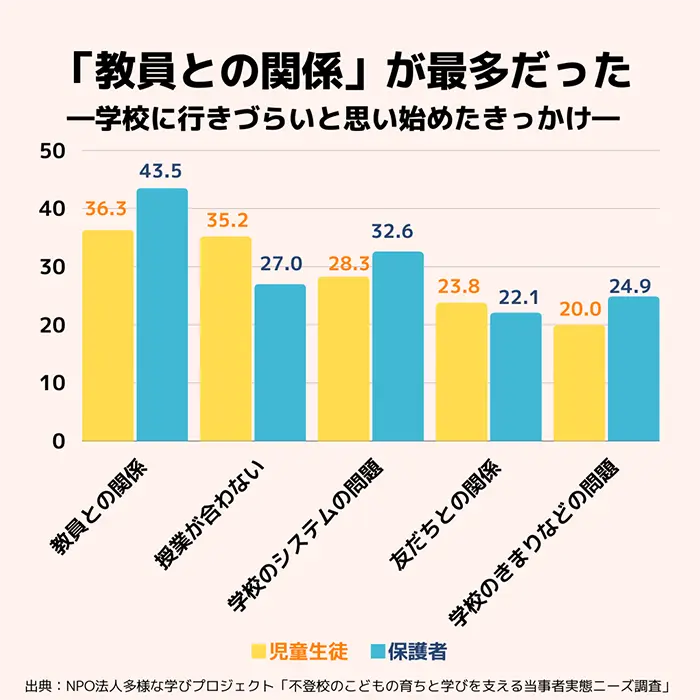

学校に行きづらいと思い始めたきっかけについて複数回答で尋ねたところ、児童生徒の36.3%、保護者の43.5%が「教員との関係」を回答し、両者とも最多だった。「勉強は分かるけれど授業が合わない」(児童生徒35.2%、保護者27.0%)、「学校のシステムの問題」(児童生徒28.3%、保護者32.6%)が続き、児童生徒、保護者ともに上位3つが同じ項目になった。

自由記述では、「担任の先生が余裕のない状況の中で、帰りの支度や物事の切り替えがうまくできない息子に対して、小突いたり手をひねったりと手をあげた」(保護者)、「学校が忙し過ぎる。分刻みのスケジュールで休み時間も着替えや移動に追われ、トイレにいくのがやっと。とにかく急がされるので子どもが疲弊している。先生が忙し過ぎてその大変さが子どもに伝わる」(保護者)など、教員の余裕のなさが児童生徒に影響している様子を訴える声があった。

生駒代表理事は昨年12月に公表された「公立学校教職員の人事行政状況調査」で、精神疾患のため病気休職した教職員が過去最多になったことに触れ、「先生が窮状に陥っていることが分かり、バックアップする体制の拡充が急務だ。先生を悪者にするのではなく、構造的な理由を探らなければならない」と強調した。

一方、保護者に対して子どもの不登校をきっかけに世帯年収に変化があったか尋ねたところ、3割以上が「減少した」と回答した。さらに7割以上の保護者が、働き方が変化したと回答。「早退・遅刻が多くなった」(26.9%)、「休みがちになった」(20.5%)のほかに、「退職した」(14.6%)、「休職、転職した」(11.5%)などの回答もあった。