持続可能な社会の創り手を育む教育(ESD)の推進を目指す、第14回ユネスコスクール全国大会・ESD研究大会(文科省、日本ユネスコ国内委員会主催)が1月22日、東京都渋谷区の渋谷教育学園渋谷中学高校とオンラインのハイブリッド形式で開かれた。パネルディスカッションでは先進的に取り組む4校が特色ある活動を紹介。成果や課題を共有した。

今回はオンラインだけでなく、3年ぶりに対面でも開催。全国からESDに関心を持つ教員に加え、教育委員会や教育団体の関係者など計575人が参加した。

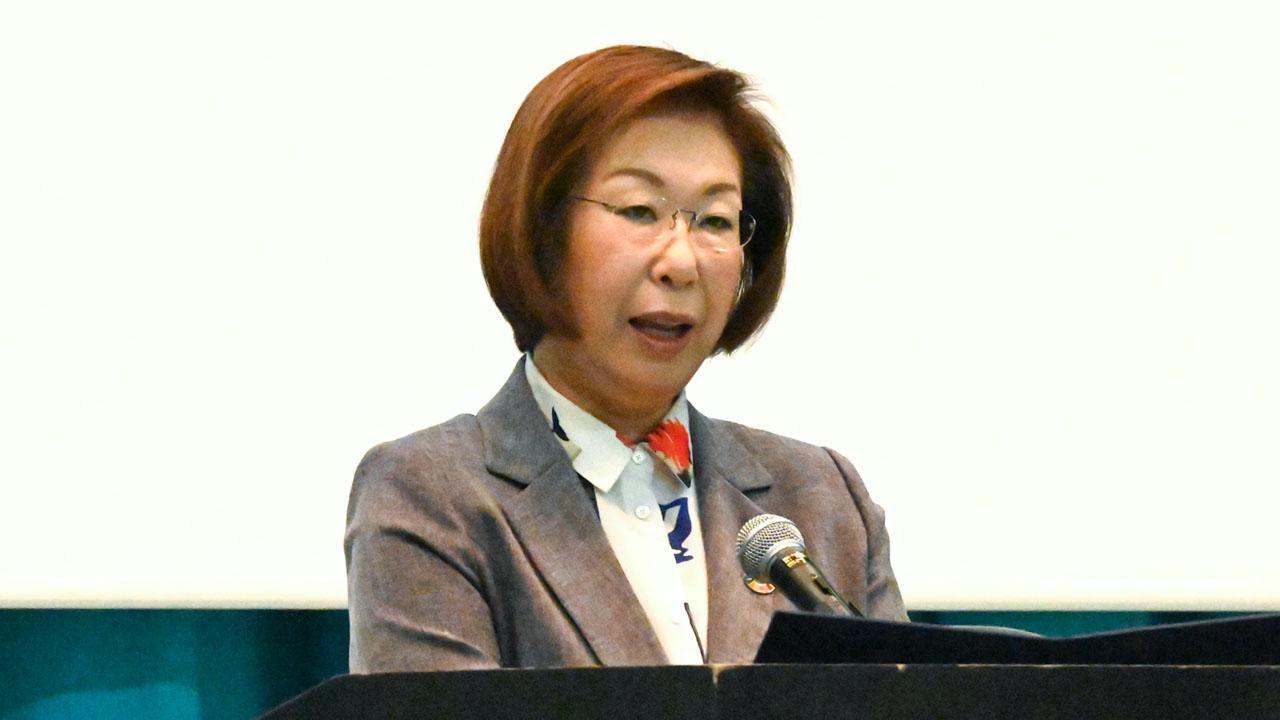

開会式で登壇した永岡桂子文科相は気候変動や経済格差に加え、新型コロナウイルス感染症やロシアによるウクライナ侵略など、さまざまな世界課題に言及。「課題を自分事として捉え、自分にできることを考え、行動する力を身に付けることは地球課題の解決にもつながる」とESDの意義を強調した上で、「わが国のESDに関する豊かな教育実践の蓄積が今後一層共有され、ユネスコスクールの強みであるネットワークで支え合いながら、連携協働が推進されることを期待している」とあいさつした。

パネルディスカッションでは、「SDGsを目指した学校教育・学習活動を探る」をテーマに、▽東京都多摩市立東寺方小学校▽奈良教育大学附属中学校(奈良市)▽中部大学第一高校(愛知県日進市)▽広島県立広島国泰寺高校(広島市)――の4校が事例紹介に加え、授業における成果や課題を説明した。

東京都多摩市立東寺方小学校では、学校近くにある森を活用して「森を守る」と「森を生かす」という2つのグループに分け、授業を展開。森を守るグループは、再生可能エネルギーに目を向け、太陽光や風力、水力による発電だけでなく、果物を用いた発電の実験を行い、発電量を表にまとめるだけでなく、どのような条件にすれば、より効率的に電気を作れるか調べた。森を生かすグループは、廃材を用いた鉛筆や箸づくりに加え、森の良さを知ってもらうため、柵の整備などの保全活動を行った。

奈良教育大学附属中学校では、昨年度からESDを授業だけでなく、「ユネスコクラブ」として部活動でも実践。廃棄されるTシャツを使ったエコバックづくりのほか、防災学習として東大寺や消防局から文化財を守る方法も学んだ。担当教員は発足の背景を「大人数の授業では費用や事前計画の立案などの制限がかかってしまう。より少人数で自由に活動ができないかと考えた」と語った。成果については、宿泊を伴う活動や生徒の情報発信の機会が増えたことを挙げ、今後は「努力という言葉で終わるのではなく、社会にどのような影響を与えたか。必ず成果につなげたい」と意気込んだ。

中部大学第一高校はさまざまな教科の教員からなるESD推進部を今年度設置。ESDの推進支援や教育開発などを行っている。SDGsを核に生徒の進路を最重視。発展的な探究の学びの場として企業を交えたESD研修を国内外で行うなど、探究の授業を中心に生徒の興味関心を広げることを意識しているという。探究授業で一番難しいのはテーマ設定だとし、生徒自身での設定が難しい場合に備え、「探究アドバイザリーアワー」を長期休暇中に設け、個別指導を行っていると説明した。

平和記念公園に最も近いという土地柄を生かし、平和をテーマに3年間、探究授業を行っている広島県立広島国泰寺高校は、成果として、SDGsの望ましい姿と現状にある課題の意識付けができたとする一方で、生徒の学びが行動に結び付けられるような働き掛け方や、ファシリテーターとしての資質能力の向上を教員の課題として指摘。加えて負担軽減の観点から、多くの教員が受け持てる内容にしなければいけないというジレンマを訴えた。

閉会式では、ESDの取り組みを顕彰する「ESD大賞」の発表が行われ、文部科学大臣賞は東京家政学院中学高校(東京都)が受賞。表彰式で文科省の白井俊国際統括官付国際戦略企画官から賞状と副賞の目録が手渡された。そのほかユネスコスクール最優秀賞やベスト・アクティビティ賞などに7校が選ばれた。

これらの学校は、豊富な体験活動が行われており、机上の学習が実社会で役立てられる学習になっていることなどが評価。東京家政学院中学高校の佐野金吾校長は「ESDの評価は生徒に表れる。どのように価値観を変えたのか、学びを変えたのか。持続社会の作り手となるよう、今後も進めていきたい」と喜びを語った。

ユネスコスクールは人権や異文化理解、環境といった世界的な課題について、質の高い教育を行っているとしてユネスコが認定した学校で、国内では2019年11月現在で、1120校が加盟している。