政府は今年の5月8日に、新型コロナウイルスの感染症法の位置付けを「5類」とする方針を決めた。学校現場では今後の感染対策をどうしていけばよいのか、戸惑う声が聞かれる。学校医としても活動する、かずえキッズクリニック(東京都渋谷区)院長の川上一恵医師は、「5類になったからといって、コロナが消えてなくなるわけではない」と強調。学校の行動制限を緩和していく前に、子供たちが感染症対策について知り、それぞれが「自分はどうしたいか」を考えていく必要があると指摘する。

――新型コロナウイルスの5類移行の方針が決まりました。学校を、コロナ前の状況に戻してよいのでしょうか。

大前提として「5類になったら、新型コロナウイルスという病気が消えてなくなる」というわけではありません。コロナはなくなった、軽い病気になった、という雰囲気を感じてしまう人も多いと思いますが、決してそうではないのです。

一般的に新しい病気が出てきた時、7~8割の人が免疫を持てば、集団免疫を獲得した状態、つまり安心して見守っていける状態になることが分かっています。とはいえ、ただ待っているだけでは被害も大きくなりますから、コロナの場合はワクチン接種により、一気に免疫を獲得したわけです。

子供についていえば、大人と比べて感染は少ないのですが、首相官邸のデータによれば、5~11歳でワクチン接種が2回以上終わっている子供たちは、全国で約2割に過ぎず、すでに感染した子供と合わせても、抗体を持っている子供はまだまだ少ないと考えられます。国立感染症研究所の研究では、コロナによって命を落とした子供が50人いることが報告されています。年間で50人の子供が亡くなる病気は、そうあるものではありません。

ですから、子供たちにマスクを外させてあげたい気持ちもあるのですが、今は安易に「マスクを外そう」と旗を振ることはできません。一気にコロナ前の状況に戻せば、当然、感染が拡大する可能性はありますし、中には家族をコロナで亡くしたり、ニュースを見たりして、コロナを非常に怖がっている子もいます。学校では今後、コロナ禍での行動制限を徐々に解除していくことになると思いますが、その前に子供たち自身が、感染症の予防について考え、理解する必要があります。

つまり、子供たち自身が適切な情報に基づいて、どうしたいかを考えていく必要があるということです。「マスクを取って友達と遊びたいから、ワクチンを打つ」「ワクチンは嫌だからマスクをする」「ワクチンも嫌だしマスクも嫌、かかったら受け入れる」――など、それぞれが自分ごととして考えるということです。

――子供たちの判断をどうサポートしていけばよいでしょうか。

子供たちに理解できるように情報を伝えること、そして万一、まずい選択をしそうになったら「本当にそれでいいの?」と支援することです。大人だけで勝手に決めることがよいとは思いません。ネット上にはさまざまな情報があふれていますが、文科省や厚労省のほか、日本小児科学会、日本小児科医会などが一般向けの情報を出していますから、そういった信頼できる情報に当たるのがよいでしょう。

例えばアルコール消毒は、たまたまコロナには効いたけれど、ノロウイルスには効きにくい。普遍的に感染症予防になるのは、やはり流水とせっけんでの手洗いです。また、パーテーションがあるからといってマスクを外して大声で話したら、効果は期待できません。医療的ケアを受けている子にとっては、やはり感染は怖いでしょう。ただ、その子のためにクラス全員がマスクを外さないというのはちょっと違う。

つまり、感染症を予防する上で何が大切なのかを知り、自分たちで「健康を維持しながら、マスクを外して、友達と楽しい時間を過ごすにはどうしたらよいか」と考えてほしいということです。もしリスクの高い子がいるなら、教室の中で空気の流れを知り、その子がみんなの飛沫(ひまつ)を浴びにくいような座席を考えるなど、いろいろな方法を考えていくことが大切です。

私が学校医として関わっている小学校では、高学年の児童が委員会活動の一環で、養護教諭の指導のもと、感染を防ぐ手洗いについて学んだ上で、トイレから出てくる児童が正しく手を洗っているかを調べました。すると、指をぬらす程度で終わっている子や、ハンカチを持っておらず、髪や服で拭いたり、自然乾燥したりしている子が3割以上いたことが分かったそうです。

そこで「ハンカチを持ってこよう」というキャンペーンを行い、2カ月後に再び調べたところ、約9割の子供がハンカチで手を拭いていたとのことでした。この学校は、オミクロン株の大流行期でも学級閉鎖を出しませんでした。こうした例から私は、子供たちは自ら学び取る力があるのだな、と感じました。それをいかに導いていくかが、学校の先生の役割なのではないかと思います。

――文科省は、地域の実情に応じた感染対策を求めていますが、学校現場からは、もっとはっきりと指示を出してほしいという声も聞かれます。

国が一律に全てを決めることは難しいと思います。都市部とへき地では同じ条件ではないし、コロナに対する捉え方も違うからです。感染したことで、近所で肩身が狭い思いをする地域もあれば、「仕事を1週間休まなければいけないのは困る」といった程度の感覚の地域もあります。感染対策についてはやはり、それぞれの状況に応じて判断していく必要があります。

例えば「黙食」の緩和が議論になることがありますが、そもそも、コロナ前のやり方に戻すことが正解とは限りません。みんなでワイワイ、ガヤガヤと楽しく食べるだけでなく、大声は出さずに近くの友達とだけ話す、みんなで机を囲むけれど、話すのは食べ終わった後にするなど、いろいろなやり方があるわけですから、食事の仕方についても子供たちが調べて、考えてみる意義はあるのではないでしょうか。

日本での子供の感染者数や死者数が、世界的に見て少ないことは、日本の先生たちがこの3年間、家庭と協力しながら頑張ってきた結果でしょう。5類に移行するとなると、どうしても浮き足立ってしまいそうになりますが、ここはあえて地に足を着けて考えてほしい。まずは年度内をめどに、先生たちの間で認識を共有しておくのがよいと思います。

――長引くコロナ禍で、マスクを外せない、外したくない子が出てきています。

マスク生活が長引く中で大人ですら、一緒に働いている同僚の顔を久しく見ておらず、何かのタイミングでマスクを外した時に「この人、こんな顔だったのか」と驚くことがあると思います。時には、「マスクをしている時は美人だけれど、マスクを外したら、ちょっと残念な顔立ちだった」という感覚を持つこともあります。

子供も同じです。「自分が思い描いていた理想像と違った」という感覚があり、裏を返せば「自分もマスクを外したら、他の人にがっかりされるのではないか」という恐怖が、マスクを外せない要因になっているのです。大人と違って、子供は正直に「がっかりした」と口にしてしまうこともあるわけですから。

先生が子供たちに伝えなければいけないのは、「今までマスクで隠れていただけで、マスクの下も全部を含めてその人なのだ」ということ、「勝手に理想を描いて、理想と違ったことで『残念だ』などと言ってはいけない」ということです。

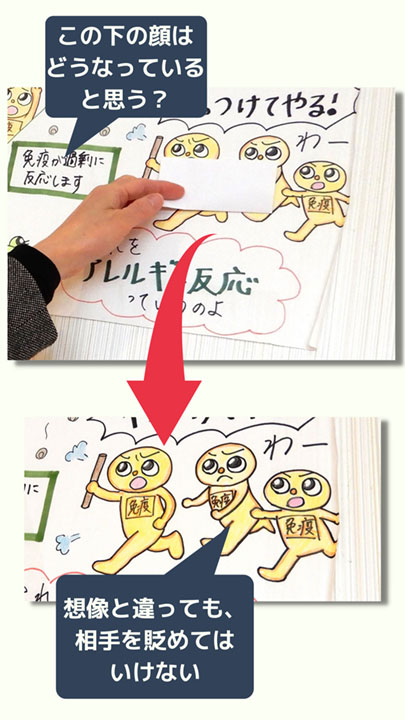

トレーニングの方法はあります。例えば、キャラクターの口を紙などで隠して、「この下はどうなっていると思う?」と問い掛けます。開いてみたら、子供たちの想像と違う表情が出てくるかもしれません。ここで「勝手に想像して決め付けてはいけない。想像と違っても、相手をおとしめてはいけない」と伝えておくのです。

先生には、子供たちがどのような心理状態になっているかを想像して、事前に教育をしてほしいと思います。「マスクを取ってがっかり」ではなくて、むしろ「その友達のことを今まで半分も知らなかった」と理解するべきで、こうした教育なしに、マスクを外すことを強要してはならないと思います。

――教員側は、マスク着用の緩和をどのように判断すればよいのでしょうか。

マスクを外して子供たちと対面できればよいのですが、先生の側にも事情があります。例えば妊娠中の先生は、外したくないと思うかもしれませんし、体調が悪い時にはむしろちゃんとマスクをするべきです。先生たちにとっても自由です。ただ、マスクをするのであれば、表情で伝えられない分、子供に分かってほしいことをきちんと言葉で示していくことを、意識してほしいと思います。

とはいえ、先生の事情をいちいち子供に伝える必要はありません。外せない理由を言わなければ、マスクを着けられないというのはおかしな話ですから。子供に「先生はなんでマスクを外さないの?」と聞かれた時、例えば「お腹に赤ちゃんがいるから、コロナやインフルエンザにかかりたくないんだよ」などと答えられるならそうすればよいのですが、理由を言いたくなければ「先生は考えるところがあって、外さない選択をしました。君たちだって、外したくない人は無理に外さなくていいし、外したい人は外せばいいんだよ」と伝えてあげればよいのです。「権利は自分にある」「理由を開示する必要はない」「先生だからしなければいけないということはない」ということは、私がぜひ先生たちに伝えたいことです。