いじめ被害や不登校の児童増加を前に、いま教育現場では変革を迫られている。子供が個性豊かに生き生きと過ごせる教育の在り方を各地で模索しているが、その好事例としていま全国の教育関係者が次々と足を運ぶのが名古屋市立山吹小学校(山内敏之校長、児童670人)だ。創立150年を超える市内有数の歴史ある公立学校としての存在感を発揮すると同時に、児童一人一人の自主性を尊重しながら周囲との協調性も大事にする、イエナプラン教育のコンセプトを背景とした学習方法で注目を集めている。2月のとある日、同小の授業風景を見学した。

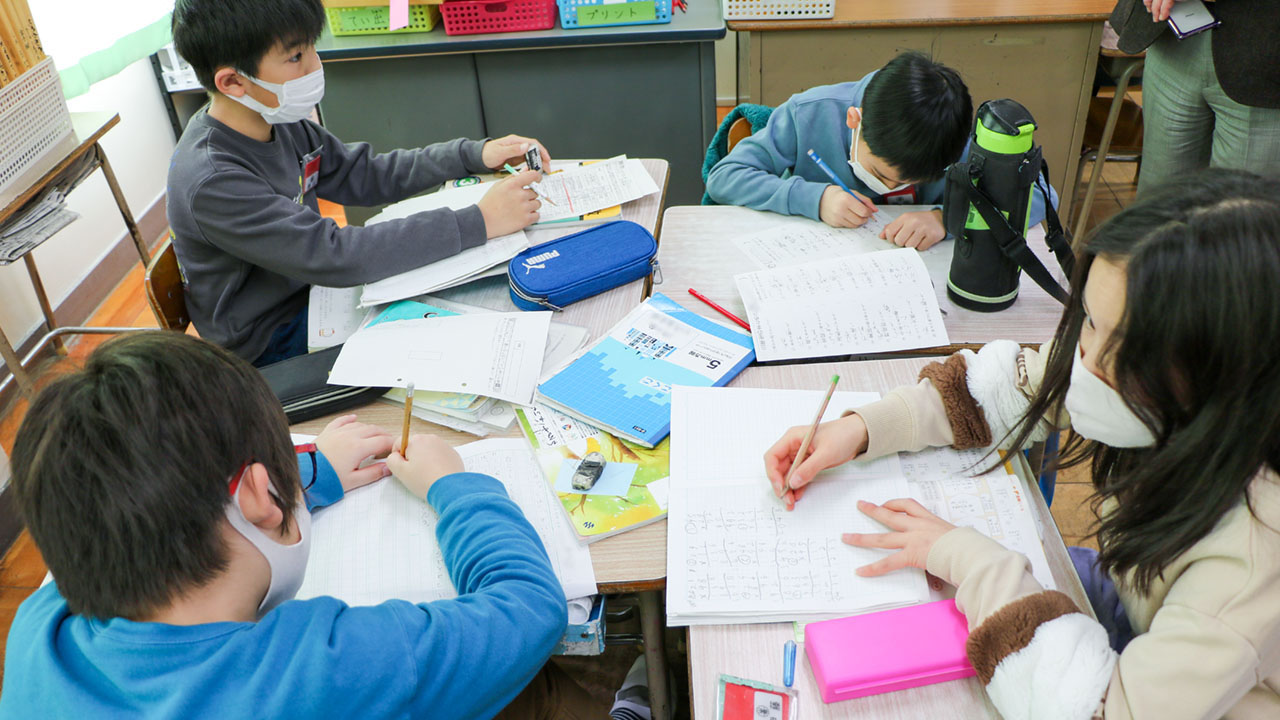

3年生の教室に足を一歩入れると、授業中だと考えると予想外の風景が広がっていた。児童が教壇の方向を見ておらず、机の配置がまちまちだ。3~4人で机を寄せ合う児童、1人で壁に机をくっつけている児童、完全に黒板に対して後ろ向きになっている児童、立ったままプリントを広げて鉛筆を動かす児童もいれば、はたまた床に座り込んでノートに書き込んでいる児童もいる。しかも、近くの児童同士の話し声が絶えずしている。しかし、うるさくはない。抑制の効いた話し声で周囲に気を配っていると同時に、学習に集中している様子がよく分かる。その間を教師が一人一人の様子を見ながら、時に児童に声を掛け、立ち止まりアドバイスをしている。よく見ていないと教師が教室のどこにいるのか分からないぐらいだ。

これが同小の自由進度学習「山吹セレクトタイム(YST)」と呼ばれる授業時間の通常の様子だ。2021年度から全学年で本格導入された。1~6年生まで各学年の時間割に学年と時期によって違いはあるが、週4~10時間組み込まれているYSTでは、教員と児童とが正対するいわゆる一斉授業は行われていない。先述したように児童はそれぞれが勉強しやすいスタイルで課題と向き合っている。もちろん各児童に任せっきりというわけではない。基本的な学習の進め方はこうだ。

国語、算数、理科、社会の4教科について、まず担任が毎週金曜日に翌週の学習予定となる「週計画」と各教科の「単元進度表」を作成する。単元進度表には児童自身が選択して学べる教材、時数、目指すゴール像などが設定されている。次に児童はそれらに基づいて自分自身で時間割を作成する。YSTに指定された時間に単元進度表をもとに「いつ、何を、どのように」学ぶかが児童一人一人に任されている。プラス「誰と」学ぶかも。つまり同じ教室でもYSTの時間には児童の数だけ時間割があるため、一つの教室で一度に複数の教科の学習が進行していることになる。

教師は新たな単元を前にしてインストラクションを行う。「インストラクションは、子供たちが今から自分たちは何を学ぶか、どんなことができるようになるのか、最終的にみんなで何を話し合うのかというような、見通しを持つために必要なものになる」(山内校長)。このカスタマイズされた時間割を教師がしっかりとチェックし、授業中もそれに応じて学習が進められているか、遅れていないか必要に応じてアドバイスする仕組みとなっている。教師はある意味、伴走者とも言える。

YSTについて山内校長はこう話す。「同じ年齢の子供たちに、同じ内容を同じペースで同じような方法で教える。これがこれまでの一斉授業だ。私たちは子供たち一人一人に応じた授業をずっと考えてやってきたけれども、今この授業スタイルにゆがみが出てきているということがよく言われている。それがいじめや不登校といった問題にもつながっているとされている。子供たちのそのような状況を踏まえて、今何が必要なのか、子供たちがどんな力を身に付けることが必要なのかということを、ずっと考えてきてたどり着いた」。

その上で、「子供たちには、自分で考え、判断し、自分の力で選択、決定し、行動できる力を養ってほしい。自分の個性を発揮しながら、協働で課題解決できる力を持ってほしいと常に思っている。これからの社会で子供たちが生き抜いていくためにも、年齢差、性差、時には国籍の違い、あるいは障害のあるなしに関わらず、多くの人たちと力を合わせて一つの課題解決に取り組む、そういった力を持ってほしい。文科省が進める令和の日本型学校教育における『個別最適な学び』と『協働的な学び』にも合っていると思う」と語る。

YSTのコンセプトとなっているのが、ドイツで生まれオランダで発展した、子供一人一人の個性を尊重し自律・共生を重視した学びを実践しているイエナプラン教育だ。今、国内でも学校現場でその考え方が広がり、実践に生かす学校も増えている。

名古屋市教委が進める教育改革「ナゴヤ・スクール・イノベーション」で、民間とのプロジェクトに同小が日本イエナプラン教育協会とのコラボ事業として応募、認められた。同小でYSTの導入初期から教員への研修に訪れていた元同協会理事で、現在は長野県教育委員を務める中川綾さんはこう話す。「公立学校でこのような取り組みを始められたことは素晴らしい。最初のころはやはり授業の進め方に先生方は戸惑っておられたようだが、校長のリーダーシップのもと、徐々に皆さんで理解を深めながらやってきたのがよかった。教師の皆さんの努力で、どんどんYSTがブラッシュアップされてきていると思う」。

今でこそ整然と学習が行われている教室内だが、教師にとって当初は試行錯誤があったに違いない。山内校長は「導入当初に1番に考えたのは教職員の負担の問題。みんな頑張ってやってくれているので今があるが、新しい取り組みをしようとすると、いろいろな準備が必要になる。特にYSTは事前の準備に時間をかけることが重要。同時に教職員の意識改革の問題がある。学校に限らず、どこの組織でもあると思うが、そのやり方をいいとは思っていても、これをみんなでやっていこうというところに持ってくるというのは、かなり大変だった」。新任、転任で初めてこの教育法に触れる教師にも戸惑うことなく理解を深めてもらうため、じっくりと研修を行っているという。

そもそもイエナプランでは異年齢集団での教育を基本としているが、YSTでは同学年内での取り組みだ。山内校長は「私たちは異年齢でのグループ活動は1~3年生と4~6年生に分け、主に総合的な学習の時間を利用したふれあい活動として展開している」と説明。ふれあい活動では、それぞれのグループで上級生のリーダーシップのもと、年の近い児童たちで力を合わせて遊びや探究的な学びを行っていくといい、「3年生と6年生で2度リーダーとなるため、よりよい経験を積むことができる」とその意義を強調する。

本格的導入からわずか2年。おそらく学校の授業の転換に最も驚いたのは保護者ではなかったか。山内校長は「ちょうどコロナ禍で、授業参観ができなかったために、保護者の方にはこの授業法がイメージしにくかったのではないかと思う。実際に子供が意欲的に取り組んでいる姿を見てもらえれば、自分たちの子供の頃とは違うと思ってもらえたかもしれないが、当初はそれができなかったので、見た目で自習との違いを理解してもらうのに苦労した」と振り返る。

ただ授業の効果は意外なところに現れたという。「自宅学習の時に『先生、最近うちの子、計画的に勉強しているんです』、あるいは『タブレットを見て遊んでいるのかと思ったら、いろいろ調べ物をしていました』というように、子供の変化に保護者が付いてきた。おそらく以前だったら、タブレットを持ち帰っても何をやっていいか分からないという子が多かったと思う。いろいろな手だてを打って保護者の理解を深めようと努力してきたけれども、最終的には子供が学習に取り組む姿勢の変化が保護者の理解に一番つながった」と語る。

YSTを体験した当の子供たちはどうだったか。山内校長は22年春に卒業した児童が書いた文集を紹介してくれた。そこにはこうあった。「これまでは先生が授業を進めて、自分たちは黒板に書いてあることを写すだけ、先生に言われたら問題を解く、先生に『問題を解くのは終わり』と言われたら終わる、のように先生に言われてから行動することが多かったです。YSTを通して、『計画性』が確実に身に付きました。計画通り進めたり、計画を修正したりすることができるようになりました」。「振り返りの大切さを学びました。振り返りを重ねるにつれて、自分の得意なことや苦手なことを知ったり、友だちやクラスの成長を感じたりすることができました。次にどうすべきかを考える機会にもなりました」。「『友だちと一緒にやる意味』が学べたと思います。 友だちの近くで取り組んでいるものの、必要な時だけ教え合い、それ以外は自分で集中して取り組みました。 お互いに、 学びに責任をもって取り組むという意識をもつことができました」。

同小で順調に滑り出したイエナプラン教育の考え方に基づく自由進度学習だが、山内校長はただここだけの取り組みで終わってほしくないと思っている。「公立の普通の学校で、ある特別な先生が自分の学級だけで、またある学校だけでというのではなく、多くの他の学校にも広がってほしい意味のある実践だと思っている」。そのため同小での単元進度表などの資料は、全てオンラインで同市の教員たちが共有できる仕組みが出来上がっている。

中川さんも「圧倒的に数の多い公立学校が変わっていけば、教育界に大きなインパクトになる。イエナプランの考え方に基づく学校があれば、また別の特色を持つ学校もある。そうなれば保護者、子供たちにとって学校を選ぶ際の選択肢が増えることにつながるのでは」と期待する。

最後に山内校長は「どうやったら子供たちが主体的、意欲的に授業に取り組んでいけるのかは、私たち教師の永遠の課題。子供が主役で、子供にとって行きたい場所に学校がなるよう努めていく」と力を込めた。