小学5年生から中学2年生のおおむね半数以上が、子どもの権利自体を知らない――。国立成育医療研究センターは3月22日、2022年度の「新型コロナウイルス感染症流行による親子の生活と健康への影響に関する実態調査」の公表に先駆けて、小学5年生から高校1年生に子どもの権利について聞いた質問項目を抜粋した資料を作成した。子どもの権利に関する認識や、「学校の先生が、もう少し生徒の意見を聞くとよいと思う」「親や学校の先生などが積極的に子どもの意見を取り入れていることがあたりまえになるといいと思う」など、自由記述に寄せられたテーマごとに子どもたちの声を紹介している。

同調査は、昨年の10~11月にかけて、保護者2020人、小学5年生から高校1年生までの児童生徒1918人に実施。同センターでは4月中の公表を予定している。先行して今回作成された資料では、子どもたちに聞いた子どもの権利に関する質問項目の結果を基に、子どもたち自身が子どもの権利をどのように捉え、どんな意見を持っているのかについて、大人が考えるきっかけとするためにまとめられた。

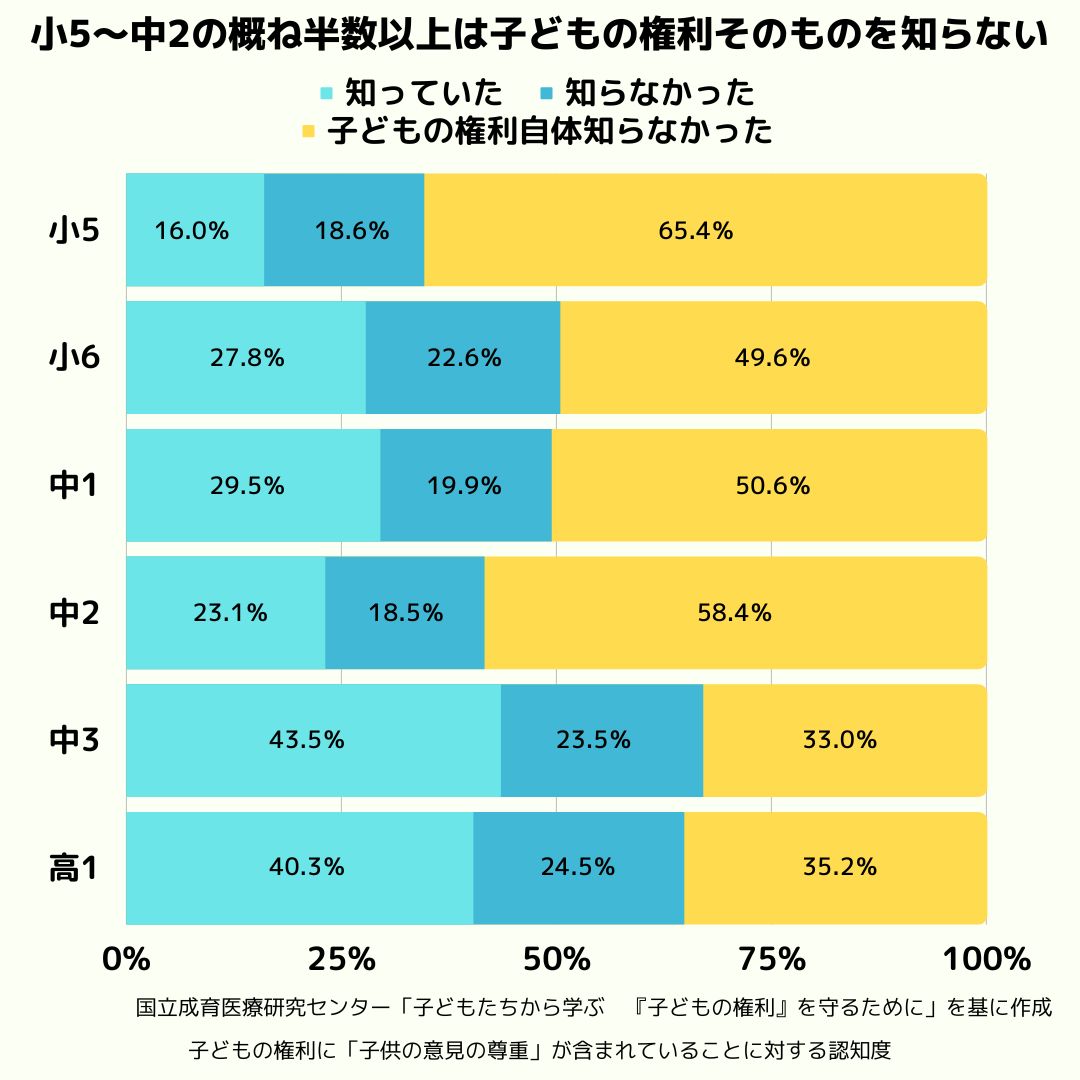

子どもの権利に「子どもの意見の尊重」が含まれることについて、「知っていた」と答えた児童生徒は、小学5年生では16.0%だったが、中学3年生では43.5%まで上昇していた。その一方で、「子どもの権利自体を知らなかった」と答えた割合を学年別でみると、▽小5 65.4%▽小6 49.6%▽中1 50.6%▽中2 58.4%▽中3 33.0%▽高1 35.2%――で、小学5年生から中学2年生まではおおむね半分以上の児童生徒が子どもの権利について知らず、中3以上でも3人に1人は知らないことが伺える結果となった。

調査ではさらに、子どもの意見表明権を守るために、子どもや家庭、学校、市民団体、政治家などがするといいことを自由記述で聞いた結果も紹介。「学校の先生が、もう少し生徒の意見を聞くとよいと思う」(小5)や「子どもが意見を言いやすい環境を作り、子どもは、積極的に意見を発信するとよいと思う」(高1)、「子どもの意見を決めつけ、言葉をさえぎるのは、やめたほうがいいと思う。私は、本当のことをいっているのに、悪い方に決めつけられてとてもかなしいことがあった」(小6)、「親や学校の先生などが積極的に子どもの意見を取り入れていることがあたりまえになるといいと思う」(中3)といった、子どもたちの考えを知ることができる。