文科省は3月28日、教科用図書検定調査審議会の総会を対面とオンラインを交えて開き、2024年度から小学校と高校で使用される教科書の検定結果を明らかにした。小学校教科書は20年度から完全実施した現行の学習指導要領下では2巡目の検定となり、申請のあった149点の全てが合格した。高校向けは78点の申請があり、76点が合格した。小学校教科書では、探究学習、アクティブ・ラーニングを重視。新型コロナウイルス感染症の感染拡大後で初の検定となったため関係する記述がさまざまな教科で見られたほか、GIGAスクール構想の浸透を背景に全ての教科書で二次元コードが採用された。ロシアによるウクライナ侵攻に触れた教科書も1点あった。

総会の席上、藤原章夫・文科省初等中等教育局長は「今回の検定を受けた新しい教科書によって、児童・生徒の興味関心に応じた多様な学習活動が展開され、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が進むと期待している。文科省ではGIGAスクール構想の下、デジタル教科書の活用促進を図っており、中教審において紙の教科書との併用を前提として英語、次に算数・数学を段階的に導入する方向性を示している。文科省としては、より良い教科書を児童生徒に届けることができるよう、教科書の採択が適切に行われるよう引き続き努めてまいりたい」とあいさつした。

小学校向けでは、合格した全11教科の教科書に付けられた検定意見は2149件。前回検定(18年度)より509件少なく、申請図書1点当たり平均で14.4件(前回16.2件)だった。国語、社会、算数、理科、外国語(英語)の教科別で申請図書1点当たりで平均した検定意見数をみると、もっとも多かったのは「外国語」(47.5件)で、「理科」(24.0件)、「算数」(10.9件)、「社会」(10.2件)、「国語」(9.9件)と続いた。

平均ページ数の合計(A5判換算)は1万4813ページで、前回の1万4520ページとほぼ変わらなかった。文科省教科書課では今回の検定について「学習指導要領で『主体的・対話的で深い学び』として教育改革を充実させていくことが大きな理念として出され、中教審でもそれを実現していく個別最適な学びや協働的な学びの考え方も示されたので、各発行者が教科書をそのような教育改革の方向で充実させていったと受け止めている」と分析している。

20年度から小学校で完全実施された学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善が求められ、5、6年生には教科としての外国語(英語)が導入され、プログラミング教育が新たに加わった。「何を学ぶか」と同時に「どのように学ぶか」が重視され、自分で学び考える力を養う探究学習、アクティブ・ラーニングなどにより重点が置かれている。前回から動画や音声が視聴できる二次元コードに関する検定基準が導入されており、GIGAスクール構想による1人1台端末が普及した今回は合格した149点全てで二次元コードが使われ、学びの幅を広げる工夫に各発行者が知恵を絞った。

探究学習やアクティブ・ラーニングに重点が置かれたことから、学習の手法や手順についての説明や解説が各教科に盛り込まれた。教育出版の「社会」(5年生)では「つかむ、調べる、まとめる、つなげる」の4段階に分けて学習への取り組み方を紹介。日本文教出版の「算数」(2年生)でも、「どんな問題かな」「考えよう」「学び合おう」「ふりかえろう」と「学び方の4ステップ」を示した。

課題への取り組み方やそこから学びを展開させる手法を解説し、小学生のうちから調べて考える学習を意識させる記述も目立った。さらに討論やディベート、グループワークなどの体験型、課題解決型手法について取り上げた教科書も増えた。

東京書籍の「国語」(3年生)では、グループでの話し合いによる意見のまとめ方のポイントを紹介。学校図書の「算数」(4年生)でもバスを題材に、「倍数」や「少数の表し方」を使いグループワークでバリアフリーについて考えさせる内容を盛り込んだ。

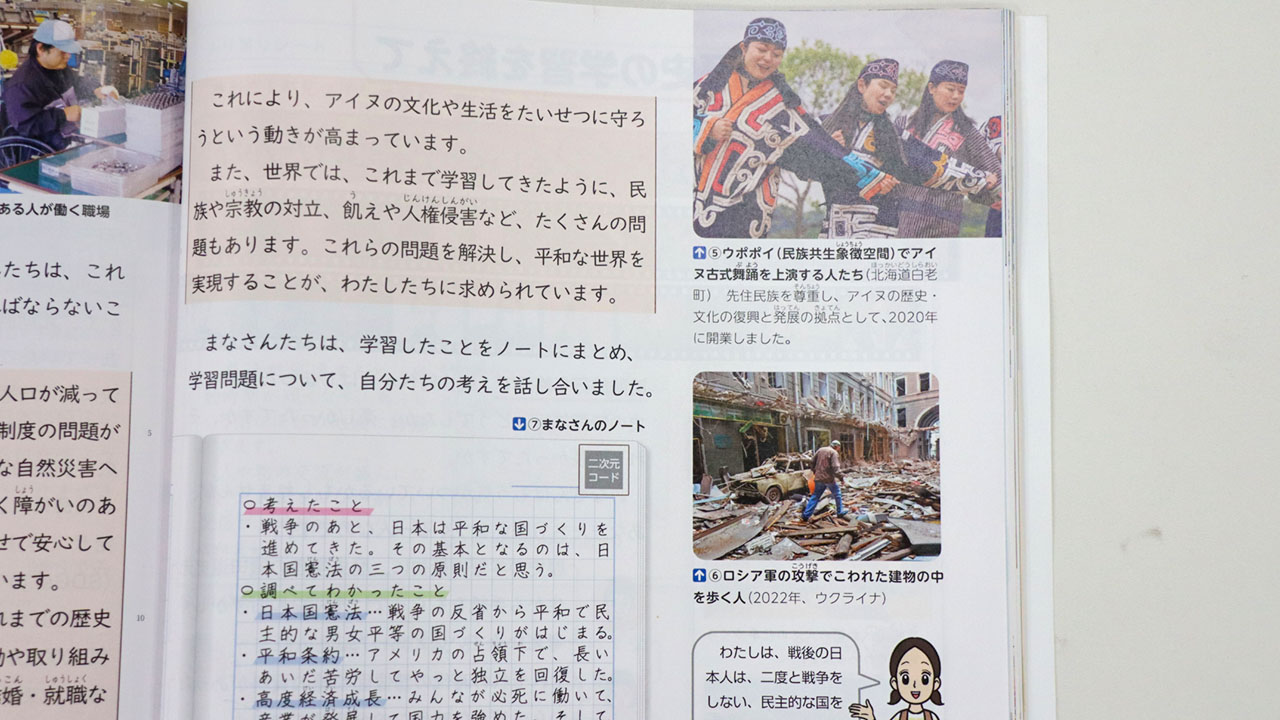

ロシアによるウクライナ侵攻が今回の検定申請時期と重なったが、題材として盛り込んだ教科書は1点のみだった。日本文教出版の「社会」(6年生)では、世界で起きている紛争を紹介する中で、ロシアによる侵攻を取り上げたほか、破壊された建物のがれきの中を人が歩く写真などを用いている。

同社編集部の中谷泰季課長は「ウクライナ侵攻が始まった昨年2月ごろは、ある程度紙面も出来上がっている状況だったので、どうしようかと検討したが、やはり世界的にも大きな出来事なので、小学校の教科書でも扱おうということになった」と説明。その上で「戦争は過去のものではなく、世界では今も起こっているというリアルを教材にすることが社会科では大事だ。検定申請してから使われるまでタイムラグがあるので、そこは悩ましいが、できるだけ最新のものを入れようと、ぎりぎりまでアンテナを張って、教材として価値のあるものを入れるようにした」と話している。

新型コロナウイルス感染症については今回が小学校教科書では初出となった。教育出版の「社会」(5年生)では、感染拡大がネットを利用した仕事や授業の機会増加につながるなど情報通信の新たな局面を紹介。啓林館の「理科」(6年生)では人の体の仕組みを説明する中で、重症のコロナウイルス感染患者の治療に使われた人工心肺装置「エクモ」を解説している。

大修館書店の「保健」(5、6年生)では、新しい感染症が発生した時の問題点や正しい情報を得ることの重要性など、今回の感染拡大から学んだことについて記載。光文書院の「道徳」(4年生)では感染症の対応にあたった看護師たちへの感謝をきっかけとして人々の生活のために働いてくれる人がたくさんいることを気付かせる題材を取り上げた。

学習指導要領に盛り込まれたプログラミング教育に関しては、今回「国語」でも題材として登場している。東京書籍の5年生教科書でプログラミングについて分かりやすく解説する読み物を扱った。

また、教育出版の「算数」(5年生)では、「正多角形と円」の学習のくだりで、進む動作と回転する動作を繰り返しながら正多角形をプログラミングで書く考え方を示している。啓林館の「理科」(6年生)では、電気を無駄なく使うためにセンサーを用いて必要な時だけ明かりがつくプログラミングを紹介している。

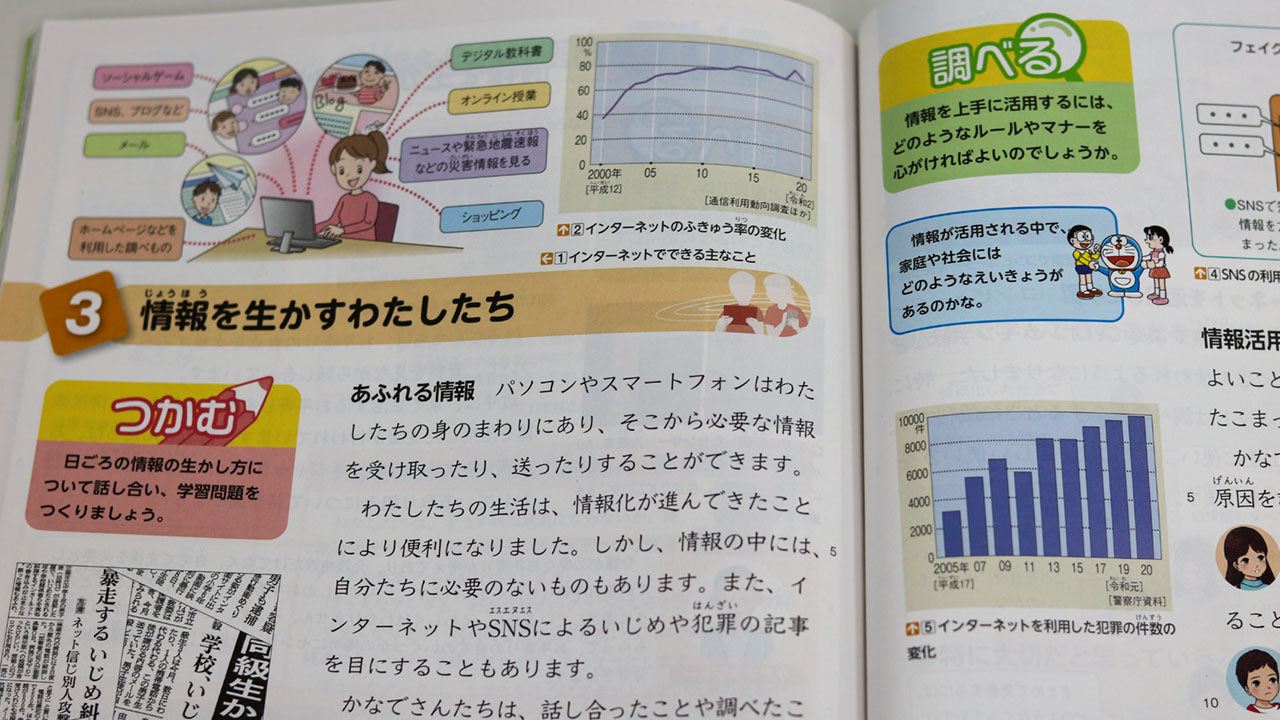

GIGAスクール構想での1人1台端末の配備とともに、子供たちがトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクも増えている状況下で「ネット・デジタルリテラシー」に関する記述も目立った。

東京書籍の「社会」(5年生)では「情報を生かすわたしたち」として情報活用のマナーやルールについて記述。日本文教出版の「図画工作」(3、4年生)でもネット上の写真や自分、他人の情報を勝手に使ったり、紹介したりしないなどの注意点を挙げている。大修館書店の「保健」(5、6年生)でもネットによる犯罪被害を防ぐためにマナーやルールに従って利用することの重要性に触れている。

小中学校で深刻化するいじめ問題については国語、社会、保健、道徳など教科を越えて取り上げられた。

Gakkenの「保健」(5、6年生)では友達やクラスのことを考えるという章で、さまざまな嫌がらせの例を紹介した後で、嫌がらせをした人がいじめと考えなくてもされた人が嫌な思いや痛みを感じたら「いじめ」になるとして、児童にそのような人を見掛けたら何ができるか考えさせている。また日本文教出版の「道徳」(4年生)でも、「いじりといじめ」の違いを通し、誰にでも分け隔てなく接することの重要さを感じさせる内容となっている。

東京書籍の「算数」(5年生)で先のWBC(ワールドベースボールクラシック)でも活躍した大リーグの大谷翔平選手に「私と算数」というテーマで野球に算数の考えを用いていることを語らせた。

教育出版の「道徳」(4年生)では、水泳の池江璃花子選手が白血病との闘病の末にオリンピック代表に選ばれるまでを取材した新聞記事を利用し、目標に向かってやり抜く素晴らしさを考えさせている。

□ □ □

検定を受けた教科書などの資料は、5月から7月にかけて、全国の7会場で公開される。会場は▽教科書研究センター(東京都江東区)5月23日~6月9日▽宮城県総合教育センター(宮城県名取市)6月13~23日▽群馬県庁昭和庁舎(前橋市)6月20~29日▽石川県立図書館(金沢市)6月9~20日▽京都府立図書館(京都市)6月28~7月7日▽松山市総合コミュニティセンター(松山市)6月17日~27日▽サンエールかごしま(鹿児島市)6月7日~13日。文科省のウェブサイトでも公開する。