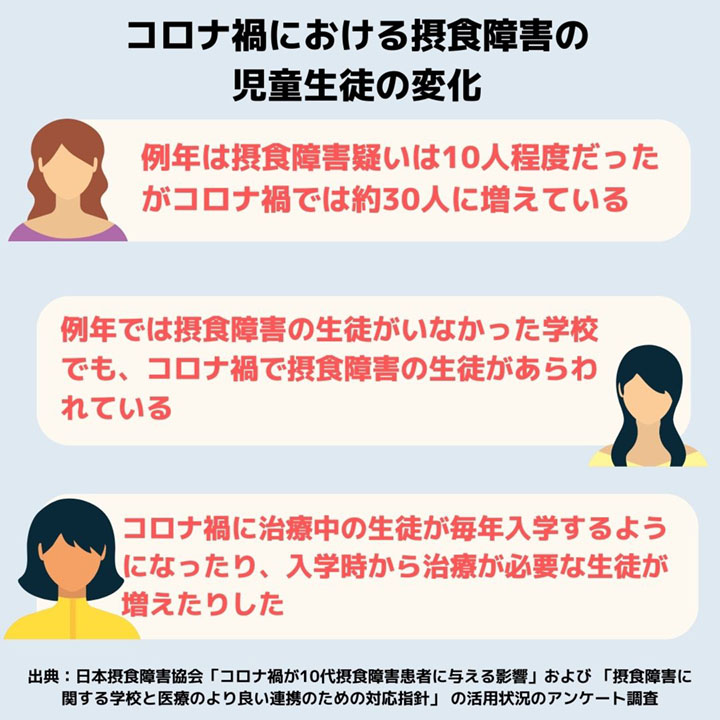

全国の学校現場で働く養護教諭の約6割が、拒食症や過食症など「摂食障害」の児童生徒に対応した経験があることが、(一社)日本摂食障害協会などがこのほど実施したアンケート調査の結果で明らかになった。また、コロナ禍で摂食障害の児童生徒が増えたと回答した養護教諭は13%を占めた。自由記載では「コロナ禍に治療中の生徒が毎年入学してきたり、入学時から治療が必要な生徒が増えたりした」「例年では摂食障害の生徒がいなかった学校でも、コロナ禍で摂食障害の生徒が現れている」などといった深刻な声が寄せられた。

調査結果によると、摂食障害の児童生徒に対応したことがあると回答した養護教諭は59%。コロナ禍で摂食障害の児童生徒が増えたか尋ねたところ、13%が「増えた」と回答した。

自由記載では「例年は1人程度だったが、コロナ禍では2~3人に増えた」「例年摂食障害疑いは10人程度だったが、コロナ禍では約30人に増えている」「コロナ禍に治療中の生徒が毎年入学するようになったり、入学時から治療が必要な生徒が増えたりした」「例年では摂食障害の生徒がいなかった学校でも、コロナ禍で摂食障害の生徒が現れている」など、コロナ禍が児童生徒の心身に影響を及ぼしている実態が浮かび上がった。

さらにコロナ禍で摂食障害の児童生徒が増えた理由について尋ねたところ(複数回答)、最も多かったのは「生活リズムの変化」(22%)で、「長期休校のために児童生徒の対人交流が減少したこと」(12%)、「コロナ太りを気にしたこと」(11%)、「学校に行けないこと」(11%)――と続いた。

またSNSの影響を挙げる声もあり、「SNSやアプリを通じて自分の容姿を他人と比較している」「芸能人やタレントの容姿やダイエット情報によって、痩せることへのプレッシャーが増している」「細いアイドルやモデルを検索し、カロリー計算や痩せる栄養摂取方法をまねている」などのケースが報告された。

アンケートは都道府県養護教諭会などを通じて、インターネットで実施。養護教諭ら1360人の回答を集計した。