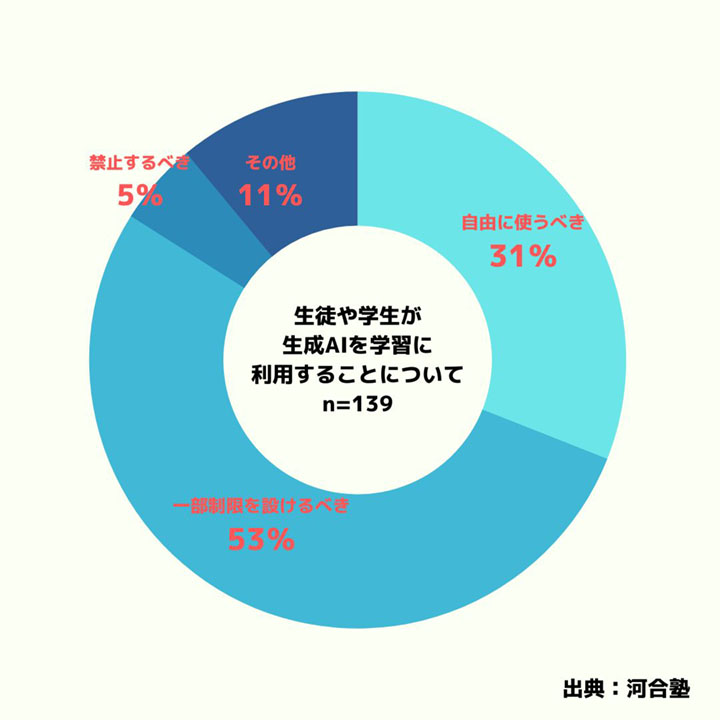

ChatGPTなど生成AIを巡り、高校や大学教員など139人を対象に河合塾が実施したアンケート結果が6月16日公表され、生徒や学生が生成AIを学習に利用することについて、53%が「一部制限を設けるべき」と回答したことが分かった。また31%が「自由に使うべき」、5%が「禁止するべき」と回答した。自由回答では制限を設けることについて、「そのまま使うのではなく必ず自分で後付けをするなどの使い方が必要」「参考にするのは問題ないが、最終的には自分の言葉で思いを伝えることを生徒に教えたい」などの意見があった一方で、「禁止したとして、提出物から利用の有無を判断できないこともある」などと制限することの難しさを指摘する声も上がった。さらに「高校生は自らの創造性を育む時期で、安易に頼るべきではない」「学生の考える能力が低下する恐れがあるのではないか」などと、学習者の創造性や考える力の育成に対する悪影響への懸念も示された。

アンケート結果によると、生成AIを利用したことがある教員は全体で64%を占めた。学校種別でみると大学は63%、高校(中等教育学校含む)は64%と、ほとんど差はなかった。

生徒や学生が生成AIを学習で利用することについて尋ねたところ、「一部制限を設けるべき」が53%だった。学校種別にみると、「一部制限を設けるべき」が大学で55%、高校で49%と、それぞれ最も多かった。「自由に使うべき」は大学で23%、高校で35%。また大学で3%、高校で7%が、「禁止するべき」と否定的な見解を示した。

自由回答では「一部制限を設けるべき」の回答者からは、「参考にするのは問題ないが、最終的には自分の言葉で思いを伝えることを生徒に教えたい」(高校)、「何かを調べるきっかけに使うのは、効率化の面でもいいと思うが、それを無批判に正しいと思うのはおかしいので、そのまま使うのではなく必ず自分で後付けをするなどの使い方が必要だと考える」(高校)、「自分で文章を書いたり作品を創造する過程において、悩んだり熟考する過程も必要であると考える。中高生は忙しく、時間がないこともあり、AIの力を使ってその場しのぎの制作になることは望ましくない」(高校)などと、生徒自身が考えたり、創造したりする必要性を訴える意見が目立った。

一方、「自由に使うべき」の回答者からは、「宿題課題に利用するのではなく、自分の知識を深め視野を広げる場面で積極的に使用させるのが良い。禁止したとして、提出物から利用の有無を判断できないこともある」(高校)、「自分で考えない人間になるから禁止という考え方も持っているが、制限しても生徒たちの方がいろいろな使い方を見つけるので、意味が薄いと考えている。どんなことに有効であるのか、また現状の生成AIの欠点を自らの失敗で理解してほしい」(高校)など、一律に禁止することの難しさについて指摘があった。

「禁止するべき」の回答者からは、「学生の考える能力が低下する恐れがあるのではないか」(大学)、「自分の力で学習あるいは作成すべきであり、参考にする程度なら良いがその判断は生徒には難しい」(高校)、「高校生は自らの創造性を育む時期で、安易に頼るべきではない」(高校)など、学習者の創造性や思考力を育む上で弊害になる懸念が示された。

アンケートは5月15日から31日にかけてウェブ上で実施し、高校や大学の教員など教育関係者139人の回答を集計した。