幼稚園や特別支援学校などの送迎バスに義務付けられた安全装置の装備について、こども家庭庁は6月27日、6月末までに55.1%の送迎バスで装備が完了する見込みだと発表した。同日の閣議後会見で小倉将信こども政策担当相は「安全装置導入の義務化まではまだ半年以上あるものの、これまで可能な限り6月末までに装備するよう求めてきたことを踏まえると、十分とは言えない」と指摘。こども家庭庁は装備が完了していない施設などに対して、これから熱中症のリスクが高まる時期を迎えることを踏まえ、装備をできるだけ急ぐことなどを通知した。

昨年9月に静岡県牧之原市の認定こども園で送迎バスに置き去りにされた女児が亡くなったことをきっかけに、国は幼稚園や保育所、認定こども園、特別支援学校などの送迎バスの安全装置の装備を4月から義務化。来年3月31日までの1年間を経過措置期間とした一方で、施設に対してできるだけ6月末までに安全装置を装備するよう求めていた。

調査は、対象となる全ての施設における5月15日時点での送迎バスの安全装置の装備状況の把握を目的に実施。対象施設の送迎バス5万19台のうち、15.6%がすでに安全装置を装備しており、さらに39.5%は6月末までに装備予定であることが分かった。閣議後会見で小倉担当相は「十分とは言えないと受け止めている」としつつも、「5月15日時点で15.6%だったものが、この1カ月半で55.1%まで上昇しており、加速化している状況も分かった」とも述べた。

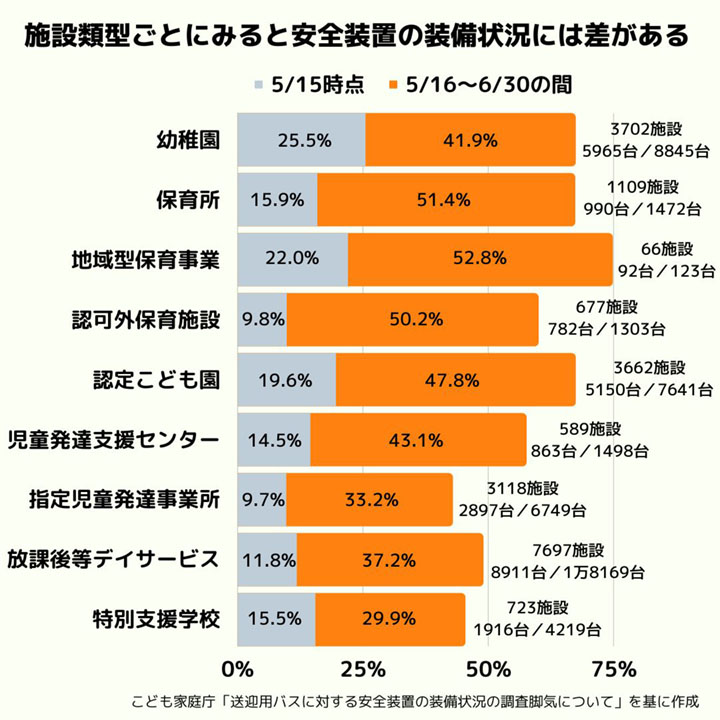

5月15日時点で装備している割合と6月末までに装備予定の割合の合計を施設類型別にみると▽幼稚園 67.4%▽保育所 67.3%▽地域型保育事業(居宅訪問型を除く) 74.8%▽認可外保育施設 60.0%▽認定こども園 67.4%▽児童発達支援センター 57.6%▽指定児童発達支援事業所 42.9%▽放課後等デイサービス 49.0%▽特別支援学校 45.4%――で、障害のあるこどもが利用する施設の装備率が低い傾向にあった(=グラフ)。

また、都道府県別では、最低の滋賀県(20.3%)から最高の石川県(77.9%)まで、装備率にばらつきがあった。

こうした装備率の差が生じた背景について、小倉担当相は「各施設の保有する車両の台数が比較的多く、また、小規模な事業者が多いこと、施設に通うこどもの特性を踏まえて安全装置を選定する必要があることなどから、設置に時間がかかると考えている。自治体においてもかなりばらつきがあるが、自治体でどうしてこのばらつきが出ているのか、特に装備完了あるいは装備完了予定の割合が高い県に、どういう取り組みでここまで比率を高められたのかヒアリングをした上で、その県の良い取り組みを他の都道府県にも見習っていただくようなことも今後やっていければ」と説明。

合わせてこども家庭庁では、自治体を通じて施設に対して▽熱中症リスクがさらに上昇することなどを踏まえ、極力早く装備を進めること▽やむを得ず安全装置が装備できていない間も、運転席に確認を促すチェックシートを備え付け、車体後方にこどもの所在確認を行ったことを記録する書面を備えるなどの代替措置を徹底すること▽施設における安全装置の装備予定や代替措置の実施状況について、保護者らに向けて情報提供を検討すること▽安全装置はあくまでヒューマンエラーを補完するものであり、安全装置の装備の有無に関わらず、こどもの乗降時には職員による点呼やこどもの顔を目視するなどの方法により、置き去りを防ぐための所在確認を実施すること――などを通知した。

また安全装置の製造メーカーに対しても、可能な限りの早期供給や、ホームページなどでの在庫・出荷状況、取り付け可能時期の目安などについて、情報開示を行うことを依頼した。