病気や障害のある子供たちのよりどころにしてもらおうと、(一社)チャーミングケアがメタバース上にコミュニティー空間を作るプロジェクトを進めている。プロジェクトリーダーとしてワールドの構築・運用を担当するのは、がんサバイバーの中学生。イベントやゲーム、メタバースのワールド制作作業を通じて、見た目を気にすることなく、交流を深められる居場所づくりを目指しており、同じ境遇の仲間が集うメタバース空間が「自分の気持ちを整理できる場」になればと話す。

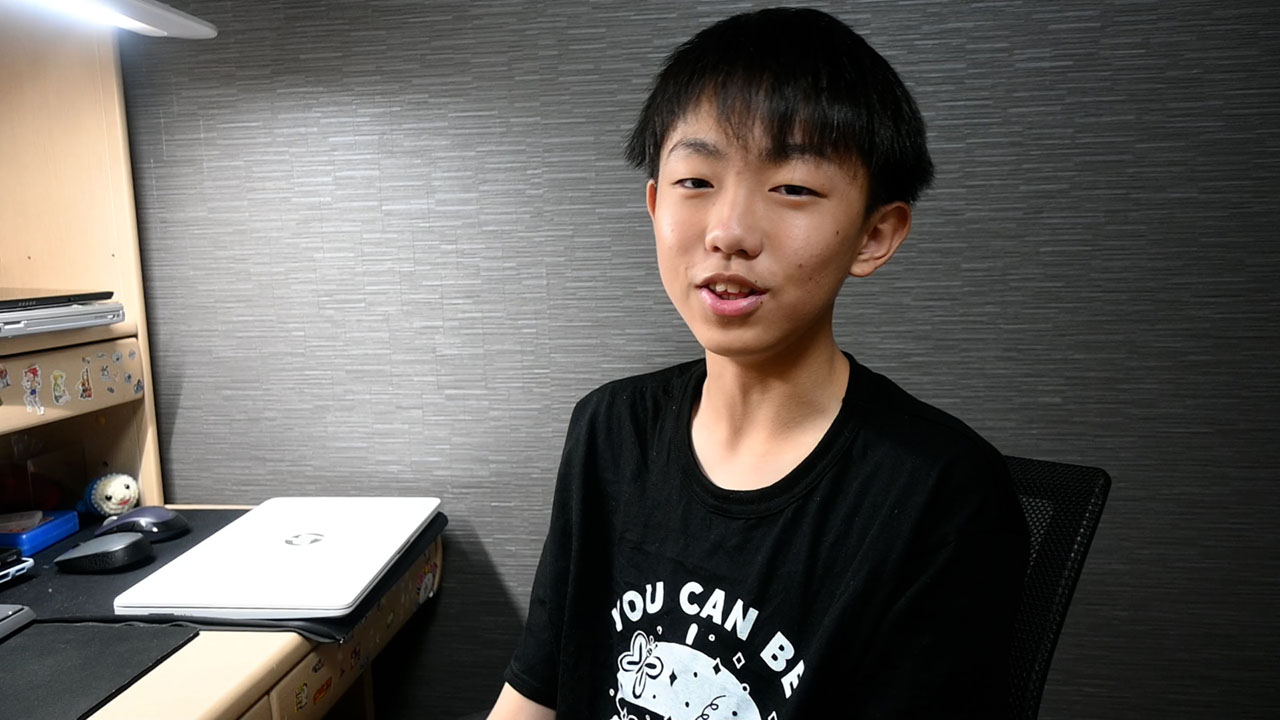

大阪府池田市の義務教育学校、ほそごう学園に通う石嶋壮真さん(中学3年)は小学2年生の時に急性リンパ性小児白血病を発症。最初は入院の理由を知らず、入院後しばらくして、母・瑞穂さんから病名を聞いたという。「びっくりした。子供はがんにならないと思っていた。だけど死ぬのは嫌だったから、治療を頑張ろうと思った」と振り返る。

1年間の長い入院生活。壮真さんを支えてくれたのはゲームだった。勉強も忘れて熱中する様子に、瑞穂さんも「毎日のように怒っていた」というが、「副作用で吐いたり、髪の毛が抜けたりしている最中に嫌いなことをさせられるのは地獄だろうなと思った。だったら好きな事をしたらいいと思った」と壮真さんの思いに任せたという。

ゲームにのめり込むうちに、「ゲームを作ってみたい」という思いが芽生えたことが、プログラムに興味を持つきっかけだったという壮真さん。小学生向けの教室では物足りず、参考書を購入し学習。現在はC言語に夢中になっているといい、「勉強して身に付けるまでは時間がかかるけど、使えるようになったらすごく面白い」と生き生きした目で話す。

国内で難病を抱える子供の総数について、明確なデータはない。参考となる統計データの一つ、継続的に治療が必要とされる子どもが活用する「小児慢性特定受給者証」の取得者数は厚労省によると、2020年度末時点で12万3693人。国内全ての当該年齢人口の0.6%、およそ160人に1人の割合となっている。

彼らにとって、大きな悩みになるのが、薬の副作用による外見の変化。入院中だけでなく、退院してからも容姿の違いにより、からかいやいじめなどのトラブルになってしまうケースがある。壮真さんも「髪の毛が抜けて、顔もむくんでいたので、みんなからどう思われるか心配だった」と胸の内を明かす。

その中で、注目されているのが「アピアランスケア」。ウイッグやネイル、補正下着などを用いて、見た目に対する患者の不安を取り除こうとするものだ。瑞穂さんは壮真さんの闘病経験をきっかけにチャーミングケアを2019年に創設。主にがん患者を対象にしたアピアランスケアを他の病気や障害のある子供とその家族に広げるため、医療グッズの販売や教育委員会などに対するガイドブックの配布を通して、啓発・普及活動を行っている。

「子どもの病気にはスポットが当たりやすく、延命や治療に関しては金銭面や福祉面での支援は増えつつあるが、子どものQOL(生活の質)に関してまでスポットを当てた施策は少ないのが現状」と瑞穂さんは訴える。

しかし、活動を続ける中で、瑞穂さんは外見のケアだけでは不十分なことに気付かされる。去年、法人が主催した病気や障害のある子どもと家族のための適切な配慮をテーマにした研修会。当事者の率直な思いを伝えようと、壮真さんを含めて子供が講師を務めたが、その確保に苦労したという。「研修を開いて分かったのは、全員が病気や障害を受容して、発信できる環境にないということ」と瑞穂さん。車いすを使用している子供による「自分の姿が見えることで、『障害者』というフィルターがかけられるのがすごく嫌だ」という声もあったという。

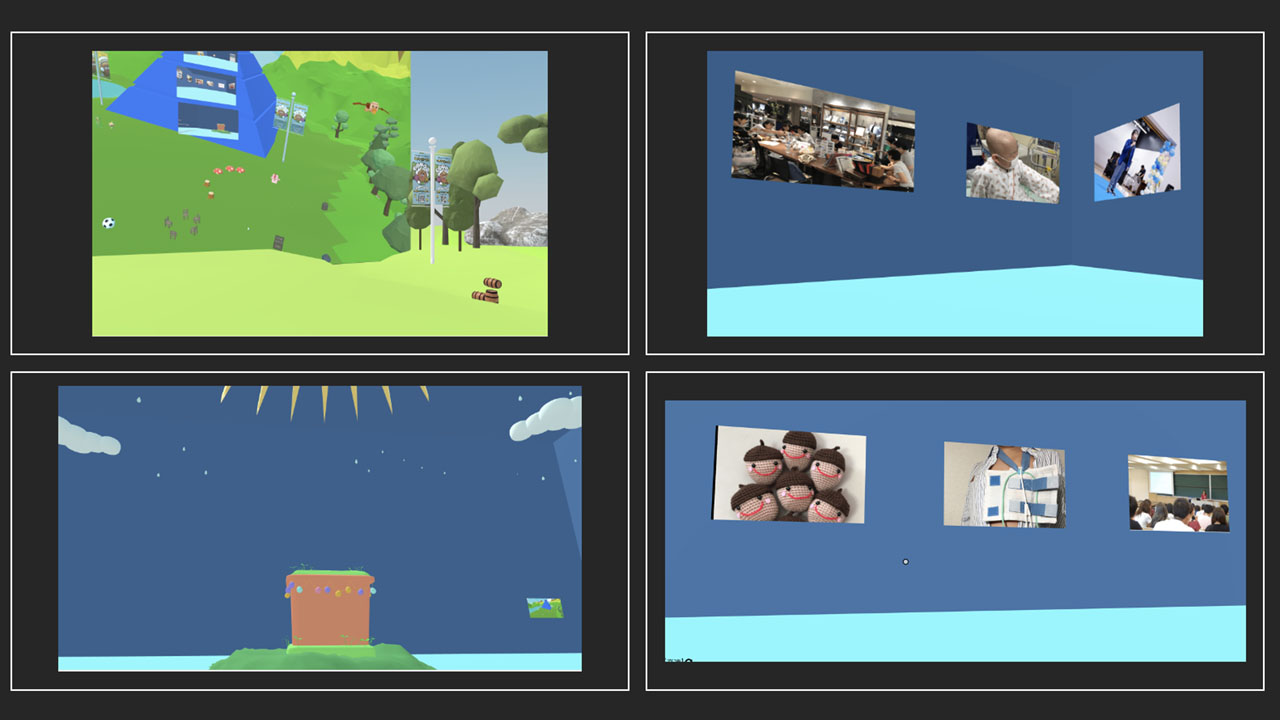

そこで思い立ったのがアバターを用いて、見た目を自分の思いのままに変えられるメタバース上でのコミュニティー空間の作成。去年秋から話し合いを重ね、年明けから本格的に動き出した。「今の子供を見ていると、メタバース上だろうがなんだろうが、仲良くさえなれば居場所として成り立つと感じている」と瑞穂さんは話す。

そして、その制作リーダーに抜てきされたのがデジタルに強い壮真さん。自身も闘病中や退院後の経験から居場所づくりの必要性を実感していた。「病気とか障害を持っている人が集まって話ができる場が少ない。特に病気の人は病気であることを隠して日常生活を送っている人もいる。退院後に気軽に集まって話せる場所を作りたかった」と思いを語る。

壮真さんは活動を通して、長期入院や障害のある子供の学校復帰への壁を教育現場に広めたいと強調する。「学校の先生やメンバーとの目線合わせにとても苦労した。同じ病気をした人がいないので、共感し合えないところが多い。はじめは見た目で悩んでいたけれど、髪の毛も生えて、運動も少しはできるようになると、今度は逆に全力でやっていないのではないかと思われることもあった」。

入院中も院内学級で勉強はしていたものの、計算の遅さや読解力に今も不安があるという。瑞穂さんに「勉強ができない、分からないというのが恥ずかしい」と相談することもあったが、それでも病気に対する負い目もあり、「つらい、助けてほしいとは言えなかった」と振り返る。

壮真さんは6年生時にADHDと自閉症スペクトラム(ASD)の診断を受けている。クラスメートや教員と楽しそうに話したり、部活に打ち込んだりしている姿からは想像ができないが、小学校高学年時はコミュニケーション面での苦労も多かったという。

学校も壮真さん用の計算プリントを用意したり、体調面に不安がある場合は体育の時間や部活動を休ませたりするなど対応にあたった。そのようなサポートにも恵まれ、いまでは楽しく学校生活を送れているが、これらの対応は必ずしも全ての学校で行われているわけではないと瑞穂さん。「壮真の場合、小中一貫という環境で、教員や友人が壮真の特性を理解していたという点が大きい。進学時に情報共有がうまくいっておらず、苦労したというケースはよくある」と話す。

居場所づくりに使用するメタバース空間は、NTTコノキューが提供する「DOOR」。週1回、壮真さんと瑞穂さんを含めた法人のメンバーでオンライン会議を開き、内容を詰めていった。構築に至っては、障害のある子供や入院している子供だけにとどまらず、不登校の子供にも意見を聞き、制作を進めた。

7月中の公開を目指しており、アバターによる会話はもちろん、過去にオンラインで発信した動画や法人で行うイベント情報を閲覧できる。「仮想空間だし、顔を出す必要がない。声とアバターだけでコミュニケーションがとれるから、安心して使ってもらえると思っている」と壮真さんも自信を見せる。

法人では7月以降、参加希望者に対する親子説明会を実施。メタバース空間でのオンライン鬼ごっこやかくれんぼ、ゲーム大会といった催しも計画している。さらに、来年4月にはコミュニティーに参加している子供が主体となって、リアルでの職場体験イベントも行う予定だ。

また、8月に法人の常設店舗を池田市内にオープン予定。ここでは子供の医療ケアグッズのショールームや親子で活用可能な物作りのコワーキングスペースだけでなく、病弱児のための学習サポートなども行うという。

壮真さんは自分だけでなく、参加者全員でワールドを作り上げたいと考えている。「最終的なゴールは、話せる場所が無いと感じている病気や障害を持っている人がどんどん集まって、みんなで話し合える場所になっていくこと。参加してくれた人からの意見を聞いて、さらに大きくできたらいい」と意気込む。

https://vimeo.com/846210694